Der Vorwurf, die Hauptstadt-Progressiven wollten ein Bullerbü, geht in die Irre. Ihr Ideal ist weder Dorf noch Metropole, sondern etwas ganz Neues: ein Protzgebiet des ästhetischen Elends. Und zwar als Modell fürs ganze Land.

© Alexander Wendt

© Alexander Wendt

In Berlin, der Hauptstadt der Symbole, entstehen manche Bauwerke von vornherein als Denk- und Mahnmal, auch wenn an der Tür etwas anderes steht. Es kostete nach Angaben der grünen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg fünf Jahre Planungszeit, mindestens eine Strategietagung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und 56.000 Euro, um ein Toilettenhäuschen unter dem Ausruf „Bääm“ in die weiche Erde des Platzes am Kottbusser Tor zu setzen. Die erste Besonderheit der Immobilie besteht darin, dass es sich um einen ökologisch vorbildlichen Bau handeln soll, betont durch eine rechts und links aufmontierte Holzoptik. Es gibt drei überwiegend identische Türen mit unterschiedlicher Aufschrift: „Toilette, Missoir, Pissoir“, es herrscht also nominelle Diversität bei faktischer Gleichheit, ungefähr so wie unter den drei Berliner Parteien des progressiven Lagers (Ricarda Lang).

Das Missoir befindet sich in der Mitte. Es handelt sich um eine abgedeckte Grube mit Haltegriffen. Das Ganze erinnert an finanziell weniger aufwendige traditionelle Konstruktionen in Russland. Ein Missoir-Hersteller beschreibt das Produkt als „Hockurinal für eine schnelle und kontaktfreie Nutzung“, das vor allem eine „Wertschätzung der weiblichen Gäste“ darstellt. Außerdem würde es Wasser und Kosten sparen, wenn auch nicht unbedingt Kosten bei der Errichtung. Die Fünfjahresplanung sah es offensichtlich nicht vor, die Fläche vor dem Dreitürenhaus zu pflastern oder irgendwie sonst zu befestigen, vermutlich, um Bodenversieglung zu vermeiden.

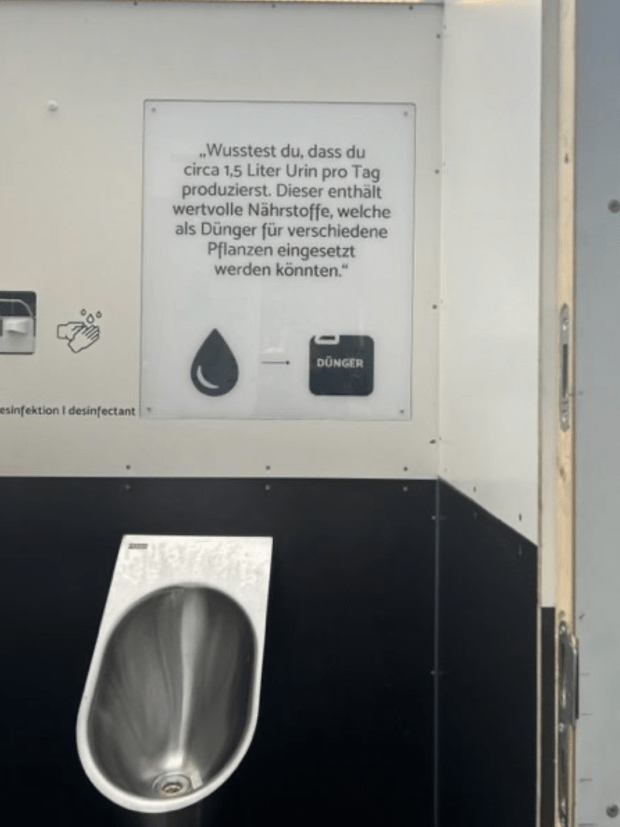

Wer sich unbedingt in eine der drei Boxen begeben will, muss über einen glitschigen Matschparcours schreiten. Rollstuhlfahrer können keine der Toiletten benutzen. Auch Ältere oder aus irgendwelchen Gründen nicht ganz trittsichere Personen – und Auslöser für Gleichgewichtsprobleme bietet der Platz galore – sollten von einem Besuch absehen. Ein Hinweisschild drinnen rechts empfiehlt ganz folgerichtig mehr oder weniger direkt das Wild- und Freipinkeln.

In dem frauenwertschätzenden Missoir sieht es mit Abstand am dreckigsten aus. Die Gäste wickeln hier vielfältige Geschäfte ab, die sie früher noch exklusiv in den Treppenabgängen zur U8 erledigen mussten.

Ganz hinten rechts im Missoirraum befindet sich beispielsweise ein Metalltiegelchen zur Gemeinschaftsnutzung, um Methamphetamin zu erhitzen oder Crack aufzukochen. Auch das fällt unter Nachhaltigkeit, es spart den Einsatz von Aluminiumfolie als Universalarbeitsplatte zum Wegwerfen. Für Nutzer des Etablissements gilt jedenfalls, egal, zu welcher Sorte sie sich zählen und was sie hier vorhaben: If you can make it there, you’ll make it anywhere.

Der Neubau fügt sich nicht ganz in das Ensemble ein, das ein anderes Gebäude beherrscht, nämlich das „Neue Kreuzberger Zentrum“, kurz NKZ, errichtet zwischen 1972 und 1974. Sein Architekt Johannes Uhl, der gern von „skizzenhaftem Bauen“ und von der „Zeichenhaftigkeit der Skizze“ sprach, ging davon aus, dass die Altbauten hinter dem Kottbusser Tor bald abgerissen werden würden, um Platz für eine Stadtautobahn zu schaffen. So erklärt sich auch die grob halbkreisförmige Anlage seines NKZ: Der Betonriegel sollte als eine Art bewohnbare Lärmschutzwand die Autobahngeräusche für den Rest des Platzes dämpfen. Uhl zog es vor, nicht in seinem bekanntesten Bauwerk zu leben. Die Autobahn kam nie, das NKZ alterte ungefähr zehnmal schneller als hundert Jahre ältere Bauten aus der Kaiserzeit, und bis zur Errichtung des Bääm-Toilettenhauses tat sich am Kottbusser Tor ansonsten nicht viel.

Aus dem NKZ spricht noch heute die Ruhe des Sozialingenieurs, der gar nicht verbergen wollte, dass er sich über die Bewohner – „Menschen, so nennt man sie doch?“ (Woody Allen) – nicht allzu viele Gedanken machte. In seiner Grobschlächtigkeit hält die Betonwand problemlos auch die nächsten 50 Verschleißjahre aus. Falls sich das Neue Kreuzberger Zentrum irgendwann nicht mehr zur herkömmlichen Unterbringung von Kreuzbergern eignet, steht einer Umnutzung nichts im Weg, beispielsweise als Heim für mittellose Pensionäre nach der Abwicklung des Rundfunks Berlin-Brandenburg, als Waffendepot oder als Zuchtanlage für Proteinkäfer. Vermutlich lässt sich der Bau genauso schlecht sprengen wie die drei Berliner Flaktürme nach 1945.

Die Toilettenkonstruktion am Kotti verkörpert nicht den NKZ-Brutalismus, sondern mit ihrer Hutzlichkeit, der aufmontierten Holzoptik und überhaupt mit ihrem Wertschätzungsseim eher das Gegenstück, auf jeden Fall aber das Berlin des Jahres 2023. Sie strahlt eine gewisse Finnlukashaftigkeit aus, und zwar die eines Finn Lukas, der aus Memmingen stammt, in Berlin Critical Race Theory studiert und im elternfinanzierten Ikeaschränkchen der WG Crystal Meth versteckt. Darauf, dass die 56.000-Euro-Investition am Ende der jetzt gerade anbrechenden neuen Legislaturperiode in Berlin noch existiert, sollte besser niemand wetten. Selbst robustere Toilettenhäuschen wie das um die Ecke in der Schlesischen Straße halten im rauen Berliner Klima nicht lange.

Manche Leser fragen sich vielleicht, warum sich der Autor so gründlich mit einer nun wirklich skizzenhaften Architektur befasst. Darauf gibt es eine einfache Antwort: Sie steht idealtypisch für ihre Zeit, genauso wie die Gründerzeithäuser am Bayerischen Platz in Berlin, die Yorckbrücken, das Kranzler am Kurfürstendamm oder die aus einem Guss hingeklotzten sozialen Brennpunkte wie das NKZ oder die Hochdecksiedlung an der Sonnenallee. Die einzelnen Bauepochen gab es natürlich nicht nur in Berlin. Aber die Stadt bietet wie keine andere den Vorteil, in einer Grand Tour von gut drei Stunden durch gut hundert Jahre Kulturgeschichte spazieren zu können, um dann erschöpft in der allergegenwärtigsten Gegenwart Platz zu nehmen, die so dicht auch nur in Berlin existiert, nämlich auf der Möblierung der Bettina-Jarasch-Piazza aka Friedrichstraße Mittelteil.

Als erstes sticht die stilistische Ähnlichkeit der Sitzkästen mit der Anmutung von abstoßendem Holzspielzeug und der Toilette am Kottbusser Tor ins Auge. Dazu kommt noch der Versuch, an eine schon etwas ältere Berliner Tradition anzuknüpfen, nämlich die, Sperrmüll auf die Straße zu stellen. In früheren Zeiten prägte der Staat Ordnungsvorstellungen und setzte sie bei den Bewohnern durch. In der modernen Hauptstadt funktioniert die Normprägung in exakt anderer Richtung.

Mit Hässlichkeit lassen sich der Kottibau, die Friedrichstraßenverrümpelung, die sogenannten Kiezblocks und vieles andere, mit dem die Wohlmeinenden heute Berlin und morgen vielleicht auch Ihre Stadt umgestalten, nur sehr mangelhaft beschreiben. Was hier entsteht, verkörpert in ausgreifender Weise ein ganz bestimmtes Gesellschaftsbild, so authentisch wie die Gründerzeitbauten mit ihren Putten, Balkonen und Schleiflacktüren die Kaiserzeit. Die kam allerdings mit deutlich kürzeren Planungszeiten aus, auch mit weniger Geld, gemessen am Ergebnis. Diese preußische Effizienz liegt längst hinter uns. Sämtliche zeitgenössische Umgestaltungsmaßnahmen für Berlin fallen zunächst einmal durch ihre verschwenderisch hohen Ausgaben auf. Die 56.000 Euro für den Bedürfniscontainer am Kottbusser Tor bewegen sich in der Gesamtbetrachtung völlig im Rahmen. Allein im Jahr 2022 kostete die Enturbanisierung der Friedrichstraße 213.000 Euro, wobei schon 62.832 Euro in die „Gestaltungskonzeption und Begleitung der technischen Umsetzung der Aufbauten“ flossen. Für die Stadtmöbel gab die Jarasch-Behörde 56.300 Euro aus, für die Pflanzenkübel 36.000 Euro, die Kosten für die „verkehrliche Begleituntersuchung“ beliefen sich auf 22.365,61 Euro; für den kleinsten Posten – die Straßenreinigung im stillgelegten Abschnitt der Friedrichstraße inklusive der gelegentlichen Entfernung von Müll und Erbrochenem in und um die Sitzmöbel im Europalettenstil fielen im vergangenen Jahr 17.136 Euro an. Berliner Kiezblocks – Verkehrssperren aus Pollern und/oder bekrauteten Holzkästen, die in Berlin den Autoverkehr in den Nebenstraßen behindern sollen – kosten pro Exemplar und je nach Ausführung zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Für eine Mischung aus wiedereingesetzter Panzersperre von 1945 und SM-Gerät unklarer Bestimmung auf einer Berliner Straße verlangt die Verwaltung vom Steuerzahler beispielsweise 8.300 Euro.

Die Rechnung für die Bereicherung der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg durch Findlinge, erdacht und beauftragt durch den grünen Baustadtrat Florian Schmidt, beläuft sich auf vergleichsweise bescheidene 2.175 Euro, da die Brocken nicht erst eigens hergestellt werden mussten. Sie stammen aus der Weichsel-Eiszeit beziehungsweise aus einer Kiesgrube in Mecklenburg.

Schlechtes muss nicht billig sein. Den Berliner Umgestaltungsplanern gelingt unter diesem Motto etwas sehr Seltenes und eigentlich weltgeschichtlich Einmaliges, nämlich eine Art Protzentfaltung des ästhetischen Elends. Gebaute Hässlichkeit klingt danach, als hätte jemand bestimmte Ansprüche, würde sie aber verfehlen, aus Geldmangel, Ungeschick oder weshalb auch immer. Nichts davon trifft auf die Gestalter des neuen Typs zu. Sie setzen erhebliche Mittel zur Herstellung einer ganz ausdrücklich beabsichtigten Antischönheit ein. In Abwandlung des Amazonspruchs könnte es heißen: Wem der Container am Kottbusser Tor gefällt, dem gefällt auch die neue Friedrichstraße. Geht es so weiter – und das praktische Ergebnis der Berlinwahl spricht sehr dafür – dann könnte sich die Stadt zu einem Versailles der Grünen Khmer entwickeln.

Die Epiphanie der Formlosigkeit beschränkt sich nicht auf den öffentlichen Raum. Jede Architektur, siehe oben, zeigt nur nach außen, welche Vorstellungen in der tonangebenden Schicht herrschen. Unter die Bilder der auf Geheiß von Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger umgebauten Chefetage des Senders musste schon extra geschrieben werden, dass die Ausstattung mit Sachbearbeiterschreibtischen, bewässerter Pflanzenwand und Aktenschredder 658.112 Gebühreneuro gekostet hatte.

Als die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt zwei Personen in ihrem Büro empfing, um mit ihnen die Modalitäten eines Parlamentspoeten oder -poetin auszuklamüsern, twitterte sie ein Foto der Zusammenkunft, das ihr Büro aus einem größeren Blickwinkel zeigte.

Der Bundestag gehört mit einem Etat von etwa einer Milliarde Euro nicht nur zu den größten, sondern auch zu den teuersten Parlamenten weltweit. Eine Vizepräsidentin bezieht gut 15.000 Euro monatlich, außerdem stehen ihr nicht ganz bescheidene Repräsentationsmittel zur Verfügung. Trotzdem dokumentierte das Bild ein finanziell vermutlich immer noch kostspieliges Ramschinterieur aus Topfpflanze, klobigem Geschirr und unverkleideter Betondecke mit freiliegender Sprinkleranlage, das alles in allem noch erheblich schrabbeliger wirkt als Schlesingers Monrepos.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron musste sich vor ein paar Jahren indigniertes Murren im Volk anhören, als bekannt wurde, was das vom ihm für den Élysée bestellte neue Service aus der Porzellanmanufaktur von Sèvres kostete, nämlich 500.000 Euro (alle Porzellanteile im Palast stammen traditionell aus Sèvres). Dafür hält das Geschirr bei normaler Behandlung auch Jahrhunderte. Ein vergleichbares Gedeck aus Meißen wäre im Bundestag höchstwahrscheinlich nicht durchsetzbar, aber vielleicht ein Kompromiss.

Auf den Berliner Flohmärkten gibt es großartige Geschirrensembles aus gesellschaftlich rückständigen Zeiten, die weniger kosten als das Zehntel eines Friedrichstraßensitzkastens oder einer einzelnen Missoirhaltestange. Eine halbwegs angenehme Raumgestaltung scheitert also weder am Geld noch am Angebot, sondern daran, dass Katrin Göring-Eckhardt keine Vorstellung von Formen und Proportionen besitzt, und grundsätzlich auf keine Berater hört, die mehr wissen als sie selbst.

Apropos Élysée: Dort traf sich vor kurzem die Bundesregierung mit den französischen Kollegen. Alle zusammen stellten sich, wie es für solche Anlässe üblich ist, zum Gruppenfoto auf. Wer zu welchem Kabinett gehörte, zeigte sich generell an den Anzügen und Schuhen. Allerdings hob sich Vizekanzler Robert Habeck mit seinen gestauchten Hosen und Stiefletten, einem Jackett mit zu langen Ärmeln, Heimwerkerpullover und krawattenlosem Hemd noch einmal deutlich von allen anderen ab.

Auch hier fehlt es garantiert nicht am Geld. Mit Ministersalär und Bundestagsdiäten bezieht er ungefähr 30.000 Euro brutto pro Monat. Vermutlich handelte es sich auch bei seinem blauen Anzug nicht um die allerbilligste Sorte. Mit der Kleidung möchte Robert Habeck natürlich etwas ausdrücken, so, wie auch das Bääm-Haus am Kottbusser Tor und die Friedrichstraßenkisten vor allem existieren, um eine Botschaft zu senden. Im Fall des grünen Ministers lautet sie: Hier steht der rastlose, ganz auf das Projekt konzentrierte Arbeiter der Transformation, der anders als die welschen Gecken keine Zeit für gepflegte Kleidung und eine Haupthaarwäsche findet. Kottihaus, Jaraschs Friedrichstraße, die Kiezblocks, Habecks Dienstkleidung, die Reden von Ricarda Lang und praktisch alles aus diesem Milieu wirken so, als hätte ein und derselbe Designgenerator alles zusammen entworfen. Hier verschmilzt, was zusammengehört: Die Feindschaft gegen jede Spielart der Eleganz, gegen Form, gegen eine Verantwortung, die über die Versorgung des eigenen Milieus hinausreicht, gegen das, was man zumindest früher unter dem Begriff erwachsen verstand. Und speziell in Berlin spricht aus allem, was die Gesellschaftsumbaumeister dort tun, der Hass auf das Prinzip Stadt.

Darin folgen sie einer inneren Logik; Städte waren nun mal Brutstätten von Bürgertum und Liberalität. Auch Berlin. Hier können sich seine Feinde mehr als in jeder anderen Stadt auf vorbereitende Abbruch- und Umbaumaßnahmen ganz anderer Politikergenerationen stützen. Bei dem Neuen Kreuzberger Zentrum von Johannes Uhl und auch bei der Stalinallee von Hermann Henselmann im Osten handelte es sich um gebaute Gesellschaftsideen, aber sie setzten immerhin noch eine großstädtische Tradition fort. Die Progressiven der Gegenwart erklären sich zwar unentwegt für urban. In Wirklichkeit arbeiten sie daran, alles endgültig abzuwracken, was traditionell eine Stadt ausmacht. Es geschieht nicht zufällig, dass Jarasch und ihre Mitstreiter sich nicht eine kleinere Nebenstraße als Ziel ihrer Verhässlichungsoffensive aussuchen, sondern mit der Friedrichstraße eine zentrale Verkehrsachse. Auf der anderen Seite richtete sich die progressive Wut erst jahrelang gegen den Wiederaufbau des Stadtschlosses, das der Mitte wieder den alten Zusammenhang gab, auch gegen den Walter-Benjamin-Platz von Hans Kollhoff, den Wohlmeinende wegen eines im Boden eingelassenen Ezra-Pound-Zitats, aber eben nicht nur deswegen, sondern auch wegen seiner Kolonnaden und neoklassizistischen Elementen als „rechten Raum“ brandmarkten.

Keine Frage, die preußisch-berlinerische Baumeisterkunst der Kaiserzeit wollte nicht nur einfach Nutzfläche schaffen, sondern denen, die dort wohnten und vorbeiflanierten, etwas einbimsen. Nicht jede Überzeugung von damals möchte selbst der Reaktionär von heute noch unbesehen verteidigen. Die moderne Berliner Stadttransformation zielt auf eine Erziehung in die andere Richtung. Sie legt es darauf an, etwas auszutreiben. Der von Bausenator Andreas Geisel vorgelegte Stadtentwicklungsplan definiert als Ideal den „15-Minuten-Kiez“, die „Stadt der kurzen Wege“, also eine pseudodörfliche Anlage, aus der sich der Bewohner möglichst nicht mehr wegbewegen soll. Die Durchfahrblockaden und das von Jarasch flächendeckend gewünschte Tempo 30 treiben den Aufwand für alle in die Höhe, die trotzdem einen Ausbruch versuchen. Denn auch die S- und U-Bahnen, auf die angeblich alle umsteigen sollen, enden in etlichen Fällen an der Haltestelle des Schienenersatzverkehrs.

Mit ihrer Umgestaltung schaffen die neuen Bauherren mit viel Geld öffentliche Plätze, die jeder ästhetisch und sonstwie Empfindliche nach Möglichkeit meidet. Die generelle Empfehlung lautet: Gehen Sie am besten gar nicht erst raus. Statt auf der zugestellten Friedrichstraße zu flanieren, kann man auch bei Amazon bestellen, statt essen zu gehen Lieferandonudeln kommen lassen. Und um sich chemische Substanzen zuzuführen, muss sich niemand ins Missoir am Kottbusser Tor begeben. Auch das erledigt man bequemer zuhause. An alle, die sich an dieser Entwicklung stören, ergeht neuerdings die Aufforderung, sich zu verziehen, damit sich die Diversität der Progressiven ungestört entfalten kann.

Die Formel ‚Bullerbü‘ für die von der progressiven Einheitspartei Berlins angepeilte Stadt findet sich zwar in vielen Texten. Aber sie trifft es nicht. In echten Dörfern findet im Verhältnis zu ihrer Größe deutlich mehr Wertschöpfung statt. Vergleiche mit Kalkutta oder Caracas gehen genauso in die Irre. Das, was nach dem Willen der drei Regierungsparteien bis ungefähr 2035 in Bääm entstehen soll, wäre nämlich entschieden weniger großstädtisch als die genannten Metropolen.

Das aus Sicht seiner Gestalter perfekte Berlin als Modell für ganz Deutschland liegt irgendwo dazwischen. Nicht richtig Dorf. Erst recht nicht Metropole. Nirgends auf der Welt gibt es ein ähnliches Zwischenreich aus matschigen Plätzen, Eiszeitfindlingen privatem und staatlichem Sperrmüll auf der Straße, Verkehrsunterbindung und verstreuten Gründerzeitvierteln als Überbleibsel aus der Ära der alten weißen Männer. Mittendrin eine Regierungszentrale, in der man an globalen Rettungskonzepten arbeitet. Berlinbashing, finden viele, sei billig. Das ist eben der Unterschied zu progressiven Projekten, könnte man antworten. Der Autor dieses Textes schlägt aber überhaupt nicht auf Berlin ein. Er hängt mit seinen unsortierten Gefühlen sogar an vielen Ecken dieser Stadt, selbst an den alten kriegsgezeichneten Eisenträgern der Yorckbrücken, die immer noch mehr Würde ausstrahlen als jede Kreuzberger Ökoverweiloase aus Holzlatten am Tag ihrer Einweihung oder der grüne Vizekanzler in Paris.

Die Umgestaltungsprojekte wiederum eignen sich zur möglichst kontaktlosen Kenntnisnahme. Es sind zeichenhafte Skizzen. Wer wissen will, wie die Zukunft der Fortschrittlichen aussehen wird, erfährt es hier zuerst.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Wer in den sozialen Medien die Verwahrlosung des Berliner Stadtbildes anprangert, bekommt neben überwältigender Zustimmung von „Auswärtigen“ von den Eingeborenen den patzigen Rat, doch den Müll eigenhändig zu entfernen, wenn man sich daran stört.

Berlin ist schlimmer als ein „Drecknest“ (shithole). Es ist ein arrogantes Drecknest.

Lao Tse sagte schon vor zweieinhalbtausend Jahren: „Mit Nichtgeschäftigkeit übernimmt man das Reich. Je mehr Verbote und Beschränkungen das Reich hat, desto mehr verarmt das Volk, je mehr Gesetze und Verordnungen kundgemacht werden, desto mehr Diebe und Räuber gibt es.“ Wieso lernt man solch zeitlose und wichtige Erkenntnisse nicht bereits im Kindergarten oder an der Schule? Ach so, die Schule gehört dem Staat und somit werden auch dort die aktuellen politischen „Narrative“ zum besten gegeben, die da wären: Kapitalismus böse – Staatsintervention gut 3% Menschgemachtes CO2 ganz böse – 97% natürliche entstehendes CO2 gut Freie Übereinkunft von Menschen böse –… Mehr

wenn man noch einigermaßen bei Verstand ist, muß man Berlin als Wohnsitz aufgeben, der Dreck auf den Straßen, die Verwahrlosung und hunderttausende grüner Dummköpfe auf einen Haufen, die Stadt hat keine lebenswerte Zukunft mehr.

Etwa zwei Mal im Jahr besuche ich die Friedrichstraße, zur privaten Inspektion sozusagen. Die ganze Dummheit und Einfältigkeit grünen Denkens kann man auf 500 Metern Straßenlänge besichtigen. „Volle Straßen ohne Autos“ haben die auf die Sitzkisten aufgedruckt. In der Straßenmitte eine Fahrradrennstrecke, wie kann man nur so blöd sein?

Das trifft alles zu und stimmt auch in seinen Interpretationen (Obwohl: Ist es Zufall, dass der Autor die 3-10 Berliner Hinterhöfe hinter den einst schmucken Fassaden der Strassenfront vergisst zu erwähnen? Diee Rauchenden Farbriken in der Stadt?). Aber zum Glück findet es noch eher auf der „dekorativen“ Ebene statt. Fast alles ist ohne großen Aufwand reversibel. Die Stadtautobahn wird weiter gebaut und saniert, U-und S-Bahn wird weiter saniert und geplant, BER ist (wenn auch mit gigantischer Verspätung) in Betrieb. Parkzonen kann man mit einem Federstrich aufheben, Parkplätze schaffen im Grunde auch. Tempelhof kann bebaut werden, man muss es nur wollen… Mehr

Keiner der links-grünen Hirnis könnte einem erklären, wie denn die von ihnen gewünschte Gesellschaft letztlich aussehen soll. Einen positiv darstellbaren Plan haben die ja nicht. Wie das Ambiente aussehen soll, hat der Autor schön beschrieben und illustriert. Wer nur zerstören kann, dem genügt am Ende eine Müllhalde als Umfeld.

Die bräuchten womöglich alle einen Sozialbetreuer, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Angefangen beim Kanzleramt.

Wenn das gute Beispiel mit den weltweit zu beobachtenden Rücktritten der „ausgelaugten Woke-GigantInnen“ so weitergeht, besteht noch Hoffnung auf die Wiedereinkehr von stinknormaler Normalität. Dass einfach alles ineinander greift und passt, ohne exzessive Demonstrationen von Unvermögen und innerer Zerrissenheit.

Wer im Dreck, Müll und unter Proleten groß geworden ist, liebt dieses Milieu und bleibt ihm ein Leben lang treu. Berlin ist die zur Lebensidylle gewordene „Diktatur des Proletariats“, auf welches die DDR einst so stolz war. Allerdings mit dem Unterschied, das die damaligen Ostproleten nur allzu gern aus ihrer Vergangenheit ausgebrochen sind.

Nur eben Dreck und Müll hatten die erwähnten Ostproleten nicht angesammelt.

Das es an Glanz , Farbe , Blumen und was weiss ich noch alles, gefehlt hat lag nicht an ihnen.

Dreck, Müll und Unrat , hat sich erst mit dem Abriss der Mauer, auch in Ostberlin breit gemacht . Bis dahin war der Ostteil der Stadt nicht schön, sauber aber allemal.

„Nicht der Krieg hat Deutschland zerstört,

sondern wir Architekten.“

(Zitat ist mehr als 40 Jahre alt, finde ich nicht wieder.Um Fundstelle wird gebeten.)

Berlin hat sich besonders gründlich zerstört.

Wenn ich mir nur Mal so eine Ecke anschaue wie die Uraniakreuzung.

Und einige extrem hässliche Sozialpaläste wie Schöneberg oder Highdeck.

Da waren die Krawalle. Hässliche Architektur verwahrlost Menschen.

Die Architekten und die Politik versagen bei ihrer Aufgabe, für die Menschen ein gutes Wohnumfeld zu schaffen.

So wie Kleider Leute machen, prägt auch die Architektur das Stadtbild und zieht die Sorte von Menschen an, die sich da wohlfühlen.

Deswegen gibt es in Berlin keinen Zuckerbäckerstil, stattdessen vermehrt Öffentliche-Toiletten-Optik.

Mein Empfinden ist, dass sich die Kälte der heutigen Gesellschaft gerade in der zeitgenössischen Architektur widerspiegelt: Beton, Stahl, Glas. Alles kalte Materialien.

Man verurteilt in den elitären Palästen permanent die Nazis und ihre Zeit und ahmt sie doch gerade wieder nach.

Kalte Architekten des globalen Weltherrschaftsanspruchs. Nicht meine Welt!

Selbst wenn sie es denn wollten, sie können es nicht, sie können nur so sein , wie sie sind und sie sind :Wie innen ,so aussen ! Und mit diesem Sch….haus, mit dem Unrat,den sie auf den Strassen verteilen, in ihrer äusseren Erscheinung und in ihrer kleinkarrierten esthetischen Anspruchslosigleit, kehren sie ihr Inneres nach aussen,auf das alle Welt daran Anteil habe. Das alles wäre halb so schlmm,wenn die Gesellschaft nicht, zwar langsam und kaum bemerkbar in die gleiche Richtung entwickeln würde. Da lösten die Löcher in Habecks Socken, grösstes Entzücken bei einer Spiegeljournalistin aus. Vor Jahren wäre so etwas nur… Mehr

Berlin wird nie Kalkutta (Kolkata). Dafür ist es viel zu häßlich und Kolkata viel zu schön:

https://www.holidify.com/places/kolkata/sightseeing-and-things-to-do.html

Dasselbe dürfte sogar für Caracas gelten, das ich nicht kenne.

Die weltfremden Deutschen haben überhaupt keine Vorstellung mehr, WIE häßlich ihr Land und sie selbst (nicht nur die Politiker!) inzwischen geworden sind!

Vielen Dank Herr Wendt. Als Stadtrand-Berliner volle Zustimmung. Ich vermeide es tunlichst, in die Innenstadt zu gehen (außer bei Demos). Früher hatte ich dienstlich in der Stadt zu tun. Da ging es noch.