Der Ausflug in die Nano-Welt ist etwas für Zeitgenossen, die Zeit und Geduld mitbringen: der Blick in eine andere Welt in unserem Inneren.

Rasterkraftmikroskop

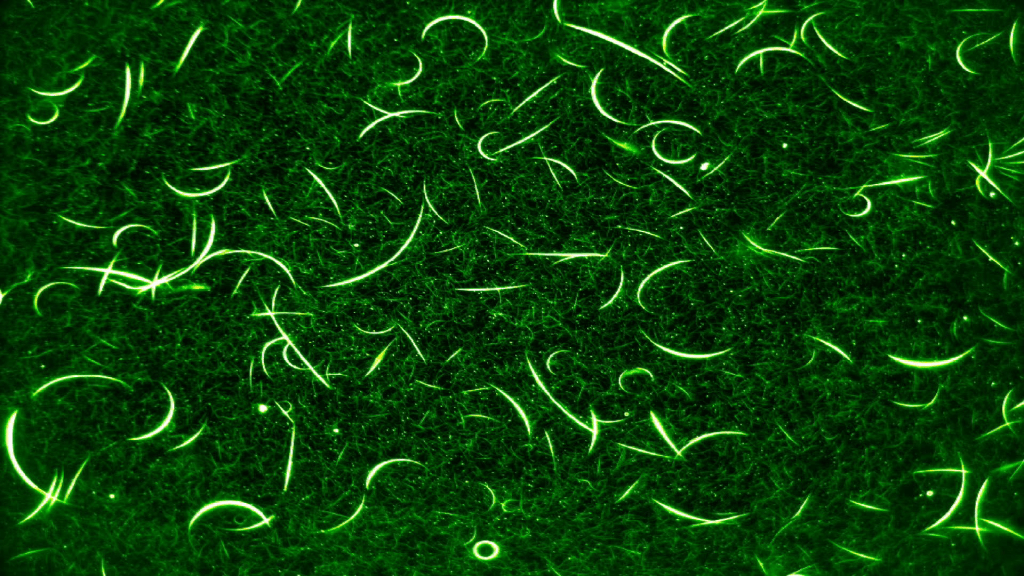

Ohne eine sehr wichtige Erfindung, die vor 25 Jahren gemacht wurde, wären Nanotechnologien heute überhaupt nicht möglich. Erst mit diesem Gerät lassen sich Strukturen erkennen, die tausend mal kleiner sind als das, was ein Lichtmikroskop auflösen kann. Ein Rasterkraftmikroskop.

Eine wissenschaftliche Sensation war es, als 1981 die beiden Physiker Gerd Binning und Heinrich Rohrer am berühmten IBM-Forschungslabor bei Zürich das Rastertunnelmikroskop entwickelten. Sie führten eine sehr feine Spitze an einem Mikroskop extrem nahe an die Oberfläche.

Beide Atome – die der Probe und die der Spitze des Mikroskopes – sind von Elektronenwolken umgeben. Sobald sich beide nahe genug kommen, kann ein Elektron von der einen zur anderen Wolke wandern. Die beiden Forscher haben eine Spannung angelegt und konnten tatsächlich einen Stromfluss messen. Dieser Stromfluß verändert sich mit dem Abstand zur Probe. So schwenkten also die Spitze über die Probe und erhielten ein extrem genaues Abbild davon, wie die Atome auf der Oberfläche verteilt waren. Genauer gesagt: wie die Elektronenwolken der Atome verteilt waren. So genau konnte vorher noch niemand Atome beobachten. Für diese Leistung erhielten die beiden Forscher 1986 den Nobelpreis für Physik.

Doch Gerd Binning störte an der Tunnelmikroskopie, dass dafür immer ein, wenn auch geringer Strom fließen muss. Das ist für die meisten biologischen Systeme schädlich.

Daher kamen sie auf die Idee, direkt die Kräfte zwischen zwei Atomen zu messen. Mit einer feinen Feder, die im Idealfall ein Atom an ihrer Spitze hat, näherten sie sich langsam den obersten Atomen der Probe. Sie haben beim Annähern die Anziehungskräfte der beiden Atome messen können. So konnten sie jetzt die Oberflächen im atomaren Bereich abtasten und ein ungefähres Bild zeichnen.

Heute ist das sogenannte Rasterkraftmikroskop eines der wichtigsten Geräte für einen Blick in die Nanowelt: Damit können die Forscher Atome gewissermaßen ertasten.

Doch selbst Rasterkraftmikroskope können die kleinsten Nanostrukturen nicht darstellen, wie sich das Wissenschaftler wünschen. Daher warten sie dringend auf neue Mikroskopierverfahren, auf neue Superauflösungs-Mikroskopie-Methoden. Mit denen wird man in Bereich um die 100 Nanometer vordringen und kann wahrscheinlich die Bewegungen von DNA-Nanomaschinen anzuschauen.

Molekulare Maschine

Ihr Lieblingsmolekül, die DNA, kennen die Forscher mittlerweile sehr gut. Sie wissen, wo die negative Ladungen in dem Doppelstrang sitzen. Die Innereien sind eher ein bisschen hydrophob und versuchen sich vor der wässrigen Umgebung zu verbergen. Die beiden Doppelstränge werden von Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten. Es gibt eine sogenannte Stapel-Wechselwirkung. Die zwei Basenpaare nebeneinander stabilisieren sich gegenseitig, und dadurch ist es ein Wechselspiel von physikalischen Kräften, die diese Struktur so zusammenhalten.

Eine solche Struktur bildet sich nur in einer bestimmten wässrigen Umgebung. Es müssen auch die entsprechenden Ionen vorhanden sein, die die Ladungen ausreichend abschirmen. Das Ganze funktioniert nur bei einer bestimmten Temperatur. Man weiß genau, wie stabil dieses Objekt ist und bei welcher Temperatur es auseinanderfallen würde. Man kann auch viele Aussagen machen über die mechanischen Eigenschaften einer solchen Struktur.

Simmel: „Zum Beispiel ist die DNA aber zu allem Überfluss auch noch eines der steifesten Polymere, die man finden kann, was natürlich besonders wichtig ist für die Konstruktion von Maschinen. Man braucht natürlich auch steife Maschinenelemente und auch flexible Elemente. Interessanterweise ist die doppelsträngige DNA viel steifer als die einzelsträngige DNA. Und genau diesen Umstand nutzen wir, indem einige dieser Maschinenteile eher doppelsträngig, andere eher einzelsträngig gewählt werden, damit die als flexible oder steife Elemente dienen.“

Versteckte Nanoroboter

Ein Blick in die Fabrikhalle eines Autoherstellers. Heerscharen von orangefarbenen Roboter stehen in der Halle, wirbeln ihre Arme durch die Luft, sind unermüdlich in Bewegung.

Sie greifen sich Blechteile, halten sie zusammen und schweißen sie zu Autokarosserien zusammen. Automatisch lackieren sie die Bleche, schrauben die Motoren ein. Am Ende spuckt die Fabrik dann fertige Autos aus. Das ist heute moderne effektive und kostengünstige Fertigung von Automobilen. Doch die Fertigung von Maschinen aus der Nanowelten sieht vollkommen anders aus.

Die Roboter der Nanowissenschaftler sind in Tanks und Reaktoren aus Edelstahl verborgen. Es sieht aus wie in einer chemischen Fabrik, und es ist auch eine kleine. Wir sind in einem sogenannten Technikum, der Vorstufe zu einer ausgewachsenen Chemiefabrik. Hier soll ausprobiert werden, ob das auch in einem größeren Maßstab funktioniert, was Forscher in ihren Reagenzgläsern entwickelt haben.

In solchen Anlagen könnten in Zukunft die Nanomaschinen hergestellt werden. Im Inneren dieser Tanks sollen Mikroorganismen arbeiten und große Mengen der Proteine ausspucken, die als Nanomaschinen wirken. Diese Mikroorganismen sind ebenfalls wie die Roboter der Autohersteller so programmiert, daß sie wissen, wie sie die Nanomaschinen zusammenbauen müssen.

Friedrich Simmel: „Also ein Ziel, das wahrscheinlich weiter in der Zukunft liegt, ist, dass man tatsächlich molekulare Motoren baut, die im künstlichen Nanofabriken Material transportieren von einem Punkt zum anderen. Das ist vermutlich dann eher Zukunftsmusik. Es ist aber doch ein sehr anregendes Ziel.“

Und hier kommt ein extrem verblüffender Begriff ins Spiel, der in der biologischen Nanotechnologie eine überragende Rolle spielt. Denn niemand sagt es, niemand schreibt es den Molekülen vor, was sie zu tun und wie sie zu arbeiten haben.

Und dennoch kommt ein neues Molekül heraus, das genau die Vorgaben erfüllt.

Woher weiß das Molekül, wie es sich verhalten soll?

Matthias Rief hält immer noch sein langes zusammengefaltetes Knäuel aus Draht in Händen: „Sie sehen hier viele Schlangenlinien. Diese Form bildet sich bei einem Protein von selbst. Niemand sagte dem Protein, was für eine Form es annehmen muss, es muss es selbst wissen. Und dieser Prozess der Faltung ist etwas, was wahnsinnig wichtig für die Funktion später ist. Das muss dann ein molekularer Motor sein, eine ganze Maschine. Wir studieren zum Beispiel von der entfalteten Kette, wie sich dieses Molekül spontan in die richtige dreidimensionale gefaltete Struktur auffaltet.“

Ein Protein ist nichts anderes als eine Kette aus verschiedenen sogenannten Aminosäuren. Das sind chemische Bausteine, von denen es nur 20 verschiedene gibt. Was sie tun sollen – das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Bausteine angeordnet sind.

„Da können Sie sich vorstellen, da gibt es Aminosäuren, die wollen kein Wasser sehen, die sind ölig, die wollen ins Innere des Proteins. Dann gibt es solche, die gerne Wasser sehen, die sind außen, und die bestimmen dann außen und innen, und diese Regeln ergeben sich dann aus der Wechselwirkung dieser Aminosäuren untereinander.“

Die meisten Phänomene in organischen Zellen und Proteinen lassen sich auf erstaunlich einfache physikalische Vorgänge reduzieren. Anziehungs- und Abstoßungskräfte spielen eine wesentliche Rolle. Das Geheimnis liegt in ein paar verblüffend einfachen Regeln: Moleküle können etwa am einen Ende wasserabstoßend sein, am anderen Ende umgekehrt. Schon organisieren sich diese Moleküle millionenfach nach denselben Regeln.

Wasser- oder fettliebende Seiten von Molekülen lassen schon einmal Millionen von Strukturen sich gleichartig ausrichten.

„Hier spielen sehr viele unterschiedliche Forschungsthemen und Bereiche rein, physikalische Chemie spielt eine Rolle, Biochemie, aber auch bis zu einem gewissen Grad auch mechanische Überlegungen. Also man kann es bis zu einem gewissen Grad sogar Formeln anwenden, die man eigentlich eher aus der technischen Mechanik kennt. Also aus der Mechanik von makroskopischen Objekten.“

Selbstorganisation

Mittlerweile drehen sich in den Laboratorien der Forscher die ersten kleinsten Strukturen – gebaut aus DNA-Molekülen. Zum Beispiel ein kleiner Motor, ein paar Nanometer groß. Kein Werkzeug ist dafür angefaßt worden, um es herzustellen. Das haben die Proteine selbständig gemacht.

Allein durch sogenannte „Selbstorganisation“.

Dietz vergleicht es mit dem Bau eines Autos. Sämtliche einzelnen Teile, aus denen es besteht, werden in einen Wasserbottich geworfen, auf eine bestimmte Temperatur gebraucht und umgerührt. Plötzlich setzt sich das Auto von selbst zusammen.

Zusammengerührt, fertig – zack!

Wahrhaft verblüffend sind die Leistungen dieser kleinsten Maschinen der Welt: Diese Mini-Motoren drehen sich mit 100.000 Umdrehungen pro Minute. So schnell bewegen sich in der gewohnten Welt die Turbinen eines Flugzeuges.

Solche Maschinen haben wir alle milliardenfach in uns: In jeder einzelnen Zelle des Körpers erzeugen sie Energie, bei jeder Umdrehung genau drei Moleküle des Energieträgers ATP. Das macht im Laufe eines Tages eine ganze Menge aus: etwa 50 bis 60 Kilogramm pro Tag müssen die Zellen in unserem Körper erzeugen, damit wir uns bewegen können.

Unglaubliche Leistungen der Nanomaschinen, die Wissenschaftler ganz neidisch machen: „Unsere langfristig Zielsetzung ist, dass man autonome molekulare Systeme erzeugt – manche nennen es dann auch gerne Nano-Roboter – also autonome Systeme, die von selbst entscheiden, welche Bewegungen sie durchführen, welche chemische Reaktionen sie im Moment kontrollieren.“

Die Wissenschaftler sind gerade dabei, die Konstruktionsregeln zu verstehen, nach denen die Natur baut. Sie haben gerade die Türen aufgestoßen in eine faszinierende neue Welt, in der es Maschinen gibt, von denen die Menschheit bis vor Kurzem noch überhaupt nichts wußte.

Jetzt dürfen Sie gedanklich wieder zurückreisen aus den fantastischen Welten tief im Inneren Ihrer Zellen und sich noch viel mehr in der Wissenschaftsdokumentation „Kraftwerk Körper“ anschauen, was Sie noch nicht wußten.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein