Spaltet sich arm und reich in Deutschland? DER SPIEGEL macht auf Sensation, aber hat keine Antwort, die dazu paßt. Ansonsten ein anregendes Heft, auch wegen der kritischen Familiengeschichte.

Eines vorweg: Ich habe die aktuelle Ausgabe des SPIEGEL gerne gelesen, habe Anregungen und Diskussionsstoff gefunden und eines dazugelernt.

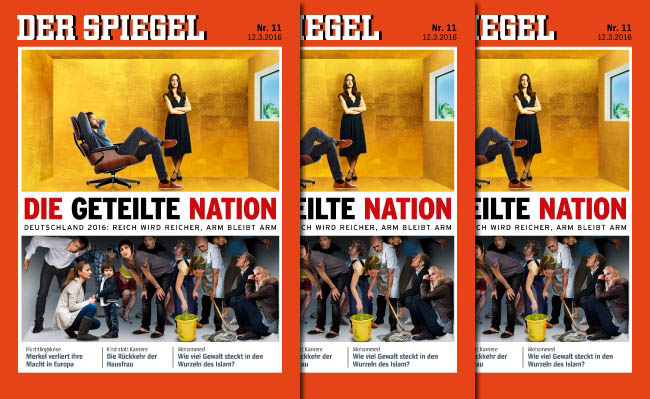

Aber ist „Reich wird reicher, arm bleibt ärmer“ die Formel, die unsere Gesellschaft derzeit so stark erschüttert und auseinandertreibt? Man kann sie ableiten, wie der SPIEGEL es in der Aufmachergeschichte „Das Schattenreich“ vollzieht. Minijobs, Zeitarbeit und Billigjobs in Callcentern, die zu einer steigenden Kluft zwischen Arm und Reich führen, bedrohen demnach nicht nur den sozialen Frieden, sondern führen zu Einschnitten beim Konsum und damit zu und zu einer Art Massenverarmung.

Der wichtigste Beleg fand sich in dem in der Mohrenstraße gelegenen Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der neuesten Buchpublikation „Verteilungskampf“ dessen Präsidenten Marcel Fratzscher. Danach hat sich Deutschland in eines der ungleichsten Länder der industrialisierten Welt verwandelt, das die Angehörigen der Mittelschicht zu Verlierern stempele und statt Wohlstand für alle nur noch Wohlstand für wenige produziere.

Etwas aber stimmt an der Konstruktion der Titelgeschichte nicht: Es werden die Bilder des Prekariats gezeichnet, wenn etwa vom Soldiner Kiez in Berlin die Rede ist, und gegen die „Reichen“ ins Feld geführt. Die „Rezepte“, die angeboten werden, würden aber in erster Linie die Mittelschicht treffen, jene Bürger, die den Staat am Laufen halten, momentan die größte Angst vor dem Abstieg haben und in Scharen zur Fraktion der Nicht- oder der Protestwähler überlaufen.

So bietet die Titelgeschichte neben einigem Nachdenkenswertem reichlich holzschnittartige Vereinfachungen. Laut Marx brauchen die Kapitalisten immer eine proletarische Reservearmee, um Löhne und Gehälter zu drücken. Das kommt auch den staatlichen Institutionen entgegen mit einer inzwischen unzeitgemäßen und nicht auskömmlichen Struktur der Beamtengehälter in den unteren Bezugsklassen. Es kommt den Medienhäusern entgegen, die ihre Medien von einem Heer akademisch sehr gut ausgebildeter freier Mitarbeiter mit Inhalten füllen lassen – mit Volontariatsgehältern, die auch nach Beendigung des Volontariats nicht in Redakteursgehälter umgewandelt werden, mit Werkverträgen oder zu Niedrighonoraren. Da braucht man keine Bezahlung von Call-Center-Agenten zu bemühen, um dorthin zu gelangen, wo sich die bisherigen Stützen der Gesellschaft desillusioniert zurückziehen…

… nicht zuletzt auch in die Familie, wie Anna Clauß in „Sie ist wieder da“ beschreibt. Ein Stück über junge Akademikerinnen, bei denen das Lebensmodell Hausfrau ein Comeback feiert. Sie sei es leid, sagt darin die promovierte Mathematikerin Daniela Rauhut, sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von dicken SPD-Politikern vorschreiben zu lassen, die ihr Kind einmal in der Woche von der Kita abholten (gemeint ist Sigmar Gabriel). Sehr zum Unmut vieler Feministinnen, Frauen- und Familienpolitikerinnen wollen Frauen und Mütter in eigener Verantwortung entscheiden, wie sie ihr Leben mit Familie und Kindern gestalten. Dass diese Entscheidung von Frau Clauß als „reaktionär“ bezeichnet wird, ist Anmaßung in Sachen freiheitlicher privater Lebensführung …

… und passt so gar nicht zum Debattenbeitrag von Nils Minkmar „Die Leute denken selbst“ mit einem Loblied auf den Liberalismus, der nicht zu verwechseln ist mit dem Libertarismus.

Noch einmal zurück zu Frauen und Müttern. Ein Genuss ist das Gespräch von Susanne Amann mit Wednesday Martin über den Lebensinhalt New Yorker Schicki-Micki-Mütter. Selbst in der New Yorker Oberschicht angekommen, hat die Anthropologin ihre Umgebung studiert und Ihre Erfahrungen in dem Buch „Die Primaten von Park Avenue – Mütter auf High Heels und was ich unter ihnen lernte“ veröffentlicht: Desperate Housewives im Buchformat erklärt. Auch wenn sich Autorin Martin in der Umgebung der Upper East Side dem eigenen Vernehmen gefühlt hat, als sei sie auf einem anderen Stern gelandet, so kommt man schon ins Nachdenken, wenn man liest, dass sie zu dem Interviewtermin eine eigene Stylistin mitgebracht hat.

Als Lektüre überzeugt hat mich auch Jochen-Martin Gutschs Beitrag „Letzte Chance, Amigo“ über den Stand der Wirtschaftsreformen in Kuba. Mit Blick auf den SPIEGEL-Titel wäre eine volkwirtschaftliche Diskussion interessant über die Folgen der Nivellierung von Arm und Reich auf der Karibikinsel.

In „Vertuschen und verharmlosen“ ist Dietmar Hawranek endlich wieder einmal böse zu VW.

Zum Schluss: Nichts zeigt das Dilemma der Mittelschicht besser als die Organisation der Pflege von Angehörigen. „Omas hilflose Betrijerinkis“, ein Beitrag von Julia Klaus und Cornelis Schmergal, erzählt ein wichtiges Thema mit falschen Schlussfolgerungen. Wer persönlich mit diesem Thema nicht in Berührung kommt, kann nicht ermessen, wie unzureichend unsere Gesellschaft und Sozialsysteme auf ein aufkommendes Massenphänomen eingerichtet ist. Wenn Gewerkschafter fordern, aus Grauzonen schwarz oder weiß zu machen, dann übersehen sie, dass die Folgen noch viel unerträglicher wären: Dann geben noch mehr Frauen ihre Berufstätigkeit auf, weil sich die Familien mit mittlerem Einkommen nicht einmal einen Platz im Pflegeheim leisten können, geschweige denn zwei. Und erst recht nicht werden die Familien aufgefangen, in denen die Betreuung einem nicht betagten Familienmitglied gilt. Hier gibt es in Deutschland fast keine Institutionen, die das jenseits der Familie so auffangen, dass Berufstätigkeit erfolgen kann. Die Folge: ständig überlastete und übermüdete Familienangehörige, deren Arbeitskraft als Familienernährer jeden Tag auf dem Spiel steht. Das ist dann der direkte Weg der Familien in weniger Einkommen – und schließlich in Armut. Das Engagement von bezahlbaren (!) Pflegekräften mit Feudalismus in Verbindung zu bringen, ist Hohn für die Betroffen. Was nicht heißen darf, dass ein privater Arbeitgeber die Arbeitskraft dieser fleißigen Frauen aus Polen, Rumänien, Moldavien und anderen Ländern des Ostblocks, so gering zu schätzen darf, dass man ihnen keine freien Tage, keinen Urlaub zugesteht und sie in der pflegerischen Arbeit fachlich überfordert. Übrigens: Meine Familie hat sich gegen ein solches Modell entschieden. Wir können aber jeden verstehen, der die 24-Stunden-Betreuung als einzige Lösung für sich und seine Familie sieht.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein