Der Autor schildert mal eben im Vorübergehen die letzten zwei Jahrzehnte Bundesrepublik. Aus den verschleierten Augen eines Kokainsüchtigen, aber eben auch in aller Klarheit der persönlichen Rückschau zehn Jahre danach.

Bei Benjamin Stuckrad-Barres „Panikherz“ hätten nun auch wieder Jahre vergehen können, bis man zum Lesen gekommen wäre. Was für eine Schwärmerei quer durch alle Gazetten, die dieses bevorzugte Insider- und Entdecker-Lesegefühl binnen Tagen unmöglich machte. Jeder las schon, jeder wusste dazu bereits etwas Kluges zu sagen. Lediglich Maxim Biller wollte im Literarischen Quartett, dieser übrigens überraschend gelungenen Neuauflage der Marcel-Reich-Ranicki-Bücher-Show, nicht mit dem Strom schwimmen. „Panikherz“ sei ein „unerträgliches Buch“, die Geschichte sei „klüger, als der, der sie aufschreibt“ und auch Stuckrad-Barres Reportagen als Journalist waren für Biller einfach nur „sozialdemokratisch“ und „auch nichts Besonderes.“

Billers Gift sorgte bei diesem Literaturaristokraten, beim so belesenen und gefühlsbetonten Quartettleiter Volker Weidermann für Bataillonen von Zornesfalten auf der Stirn. Ebenfalls in der Sendung mit dabei die Schriftstellerin Eva Menasse, die Stuckrad-Barre ganz anders beschreibt als zuvor noch Biller: „Ein genialer Schreiber und ein brillanter Reporter“, „hochbegabt mit einem vollkommen überempfindlichen Wahrnehmungsapparat“. Und um es zusammenzufassen und schon vorwegzunehmen: all das, was Eva Menasse so engagiert und schwärmerisch in die TV-Kameras sprach, darf man getrost teilen – es wird durch „Panikherz“ eindrucksvoll bekräftigt. Und es muss für diesen sonst so taffen Maxim Biller wohl noch schmerzhafter sein, dass fast zeitgleich ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch seine knapp 900-seitige „Biografie“ („Panikherz“ kommt auf immerhin 564 Seiten) erschien, über die Andreas Platthaus für die FAZ schreibt, sie sei in „Kraftmeierpose“ geschrieben, „eine große Farce, ein großes Erzählkunststück“ leider ohne größeres Stilempfinden.“ Biller hätte ein „Literarischer Höhenflug“ vorgeschwebt und er sei dran gescheitert.

Die Angst vor dem totalen Scheitern

War die Angst vor dem totalen Scheitern auch bei Stuckrad-Barres ungeheurem Kraftakt des Aufschreibens dieser wahnwitzigen Kokain-Odyssee eine bestimmende Größe? Möglicherweise, aber „Panikherz“ erzählt uns darüber alles und nichts. Er ist zwar der größte Scheiterer von allen. Aber so, wie er es für uns aufschreibt, wird er zum Phönix aus der Asche. Wir lesen hier eine große Lebensbeichte. Offensichtlich hingeschrieben ohne einen Plan B. Man darf sicher sein, wenn das schiefgegangen wäre, wenn niemand „Panikherz“ hätte lesen wollen, wäre nichts Neues mehr gekommen.

Natürlich will auch er den einen galaktischen Bestseller schreiben. Er kennt ja bereits das High, welches folgt, wenn man das erste mal in Spiegelbestsellerlisten auftaucht. Man spürt es in jeder Zeile, spürt aber auch, dass er sich nur noch diesen einen Versuch gibt oder geben kann. Das kann schief gehen, aber hier formt sich Verzweiflung gottseidank zu Brillanz. Ein geradezu therapeutischer Ansatz. Eine große Selbsterklärung, eine Auseinandersetzung mit den vergangenen zwei Jahrzehnten, von denen das erste vom tiefen Fall vom gefeierten Popliteraten hin zum kokainsüchtigen komplett asozialen Wesen geprägt war. Und das zweite Jahrzehnt ist dann für die so unendlich mühsame und einsame Befreiung aus der Sucht mit all ihren grässlichen Erscheinungsformen reserviert. Und der Leser wird Zeuge dieser schillernden, aufregenden, einsamen, lustigen, traurigen, ekligen, dieser abstoßend anziehenden Metamorphosen, die aus jeder Zeile schießen, wie die Strahlen einer viel zu schnell rotierenden Discokugel.

Stuckrad-Barre schrieb ein Jahr lang intensiv an Panikherz. Dafür ging er nach Hollywood ins legendäre Hotel Chateau Marmont. Gemeinsam mit Udo Lindenberg, der aber nur ein paar Tage bleiben sollte, so lange, wie es eben braucht, um sicher zu sein, das der Patient Stuckrad-Barre auf der sicheren Seite ist. Udo Lindenberg ist so etwas wie der Schutzengel des Autors. Der gute große Geist in Panikherz. Und das Chateau wird Stuckrad-Barre zur zeitentkoppelten Klause:

„Es riecht wie in allen alten Hotelkästen ein bisschen muffig, nach feuchtem Keller, kaltem Rauch und frischen Blumen, man fühlt sich sofort wohl. Alles wirkt, als sei es immer schon so gewesen, keinerlei Hinweise auf die Gegenwart.“

Von Rotenburg/Wümme bis Hollywood

Stuckrad-Barre ist ein glänzender Beobachter und Erzähler. Ein guter Dramaturg dazu. Seine Handlungsstränge könnte man mit „Kindheit“, „Erste Erfolge“, „Absturz“ und „Auferstehung“ umschreiben – allesamt kunstvoll und gleichzeitig mit großer Leichtigkeit ineinander verwoben. Und der Autor beherrscht zudem das Spiel mit den Tempiwechseln virtuos. Immer wieder mal beschleunigt er in den Kurven, als erinnere er sich fast zu genau, wie es damals war, wenn man sich eine gigantische Line Kokain in die Nase zieht und es so ungeheuer wumms machte. Gespenstisch, manisch, brutal – einfach großartig. Wörter geraten aneinander, Sätze fliegen nur so dahin, werden kürzer bis hin zur Selbstauflösung – ein vollkommen irres Stakkato, essayistisch abgeschossene Interkontinentalraketen zwischen Rotenburg an der Wümme, seinem Geburtsort, Lindenbergs Hamburg und dem Sehnsuchtsort Hollywood – Chateau Marmont. Und um das alles zu zünden, reicht Niedersachen schon eine Einladung zum Klassentreffen als Initial. Jeder kennt das komische Gefühl vor solchen Veranstaltungen. Stuckrad-Barre schreibt es auf:

„… ein Klassentreffen nach zwanzig Jahren, das hat eine andere Vehemenz und Klarheit, es ist eine Art Letztes Gericht: Mit Ende 30 sind die Weichen gestellt, ist die Messe gelesen und der Fall klar, dein Fall, Dein Leben, und das geht jetzt, höchstens!, genau so weiter.“

Und dann stellt er sich seine Ehemaligen im Gespräch vor. Einen nach dem anderen:

„… origineller Soundtrack-Klingelton, „Sorry, Sekunde – da muss ich kurz rangehen!“, steht auf, mit dem Körper strafft sich auch die Stimme, klingt jetzt wie frisch geduscht und trotzdem schon stinkend, frühmorgens in einem Geschäftsmannsbomber, Mundgeruchkaffee und lächerliche Wirtschaftszeitungen auf dem Schoß, und schon erklingt die Titelmelodie aller Geschäftsweltunterwürfigkeit: „Ich grüße Sie!“ Weiter: „Wer nervös rumfragt, ob jemand ein Ladekabel dabeihat, hat sein Leben nicht im Griff.“

Es ist ätzend, es ist schnell, es ist wunderbar.

Das Cover von „Panikherz“ ist so bunt, so grell, schrill und verquirlt, wie wohl direkt aus den verschnupften Träumen gepresst. Maxim Billers „Biografie“-Cover übrigens ähnelt dem von „Panikherz“ (der selbe Kiepenheuer & Witsch Gestalter?). Auch hier wurde der Autor in Neonschrift gesetzt, den motivischen Hintergrund bildet eine Straßenszene. Nur viel blasser, trister, verwaschener. Fast schon so, als hätte die Verlagsleute intuitiv vorausgeahnt, welches Werk es ins Scheinwerferlicht schafft und welches wieder nur mit dem halbverdunkelten Vorraum der Ruhmeshalle vorlieb nehmen muss.

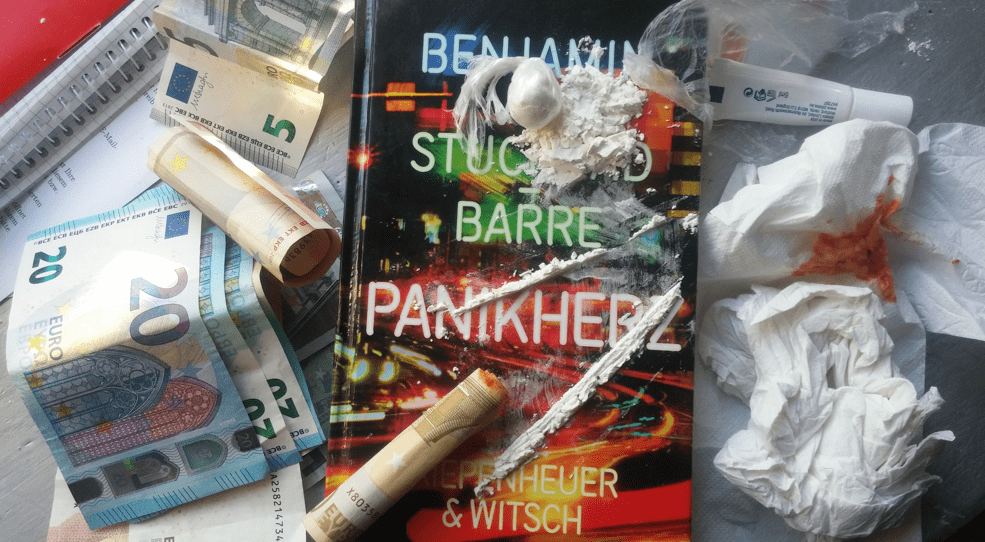

Kokain – das unbekannte Elend

Benjamin von Stuckrad-Barres Absturz in diese große düstere Einsamkeit des Kokains – der Süchtige nimmt diese Partydroge fast täglich und grammweise im stillen Kämmerlein – kommt eigentlich viel zu spät. Kokain ist die High Society Droge der 1980er/1990er Jahre. Die ersten so fingerfertig gefalteten Origami-Kokain-Briefchen bekam man noch vom Italiener, der das oft klebrige, weiße, auch mal zartgelblich bis orange Pulver grammweise für 200-250 Mark verkaufte. Die Araber und die Farbigen bedienten damals noch nur die Heroinfraktion mit ihrem hässlichen braunen Pulver.

Kokain war, wenn überhaupt, dann sagenumwoben, extrem cool und den Reichen und Schönen vorbehalten, die davon auch noch den besten Sex der Welt miteinander haben konnten. Und nicht jeder Kokser endet unweigerlich wie Stuckrad-Barre. Alles eine Frage der Intensität des Liebesverhältnisses. Die Werbeagenturen, die Geschäftsetagen, die Clubs, die Banken, die Theater und Bordelle sind voll von Teilzeitkokainisten – ausrasten am Wochenende, dann wieder fünf Tage eisernes Robotten und von vorne. Ein Karussel des Wahnsinns, aber lange ein unauffälliges. Die ersten Kicks sind Legende. Dieses Schweben, dieses Abheben, dieses Fliegen – die Erinnerung daran sind der Grund für die Wiederholungsgefahr. Die körperliche Abhängigkeit ist gering, die kokspenetrierte Psyche ist der Fäulnisort.

Stuckrad-Barre entdeckt das Koks erst für sich, als dessen legendäre Ruf schon ansatzweise ruiniert und Kokain direkt aus den Backentaschen von Farbigen in in Plastikfolie zu kleinen 50-Euro-Kugeln verschweißten, mit üblem Beiwerk gestreckten Billigportionen die Straße erobert hatte. Keine Droge, nicht einmal Heroin oder Extasy, hat die fröhliche großstädtische deutsche Party-Szene so nachhaltig verändert wie Kokain. Nebenbei bemerkt besonders passend dazu: Wer im Google-Map-Street-View einmal mit dem kleinen gelben Männchen über den Hamburger Hans-Albers Platz flaniert, entdeckt oberhalb einer Kneipe aufgehängt dieses herrlich wahre Fritz-Cola-Werbebanner „koksen ist achtziger.“

Stuckrad-Barre ist privilegiert dank so erfolgreicher Bestseller wie „Soloalbum“ und „Livealbum“. Das Magazin Stern schreibt damals begeistert: „Mit großen Augen betrachtet Stuckrad-Barre die Welt in genau der Oberflächlichkeit, in der sie sich präsentiert – und malt auf diese Weise ein umso schärferes Bild von Mode und Verzweiflung in den späten 90ern.“ Für den Erfolgsautor kommt das Geld aus der Wand, aus dem nie versiegenden Automaten. Herrlich wie er auch diese Automatenszenen beschreibt inklusive der lange Zeit unbegründeten Sorge, dass doch mal Schluss sein könnte mit den Geldregen.

Mit dem Dealer-Taxi zum Geldautomaten

Der gutsituierte Stuckrad-Barre kann seine Dealer lange Zeit direkt in seine immer mal wieder wechselnden Wohnungen und Hotels bestellen. Sie fahren ihn sogar zum Geldautomaten, dann zu den Huren und in die übelsten Rotlichtkneipen, die den Schriftsteller mindestens ebenso magisch anziehen, wie die Droge selbst – wenn er auch hier merkwürdig zurückhaltend bleibt, fast wortarm gehemmt im Vergleich zu den weiteren Schilderungen seiner Koksexzesse – bis der körperliche Verfall eine Stufe erreicht, die es ihm, am Ende gepeinigt von Verfolgungswahn und schleichendem Wahnsinn, verwehrt, die völlig vermüllte Wohnung zu verlassen.

Obendrein quält er sich mit einer Bulimie, die bei ihm eine ausgewachsene, ekelhafte wie traurig zu lesende endlose Kotzerei ist. Ja, es ist furchtbar. Aber ja, es ist auch furchtbar schön, wie der Autor hier zwar eine Detailtiefe erreicht, die extrem abschreckend wirkt, dem es aber auch gelingt, seine Leser sicher durch dieses von ihm selbst gelegte Minenfeld zu führen mit einer sprachlichen Brillanz, sogar mit Witz und Selbstironie, die einen frei heraus in den Arm nimmt und teilhaben lässt an einer zutiefst wahrhaftig erzählten Überlebensgeschichte, ohne dass man sich davon unangenehm beschmutzt fühlen müsste.

„Ich trug seit etwa einem halben Jahr die immergleiche Jeans, konnte den Gürtel bis zum Anschlag ziehen, die Kokaindiät funktionierte gut, ich vergaß einfach tagelang, etwas zu essen.“

Na klar, der Leser weiß natürlich, dass das gegenwärtig alles ein HappyEnd hat. Das wusste aber zunächst auch, wer die frühen Koksbeichten von beispielweise Konstantin Wecker („Uferlos“ 1995) und Heiner Lauterbachs „Nichts ausgelassen“ (2006) gelesen hat. Der weiß dann aber auch, um wieviel tiefer man noch fallen kann, wenn man erst einmal, wie der Musiker Wecker, rückfällig wird, wenn man fatalerweise entdeckt, das man dieses weiße Marschierpulver auch mit Ammoniak oder Backpulver zu einer noch viel gefährlicheren Droge hochpushen kann, die das Suchtpotenzial noch einmal um ein vielfaches steigert und damit endgültig zum lupenreinen Überlebenskampf macht.

All das schwingt ja mit beim Lesen von „Panikherz“. Aber es gäbe trotz dieser schon eingangs erwähnten Schwemme an positiven Rezensionen, immer noch mehr Positives zu erzählen: Da ist die Beziehung zu Udo Lindenberg, die große Meta-Ebene des Buches, da sind die vielen dankbaren Lindenberg-Song-Zitate, die überhaupt nicht lächerlich wirken, sondern im Gegenteil Seite für Seite mehr wie eine Selbstverständlichkeit erscheinen, was man auch von dem nuschelnden Sänger zuvor gehalten haben mag. Sicher hilft hier auch ein wenig das aktuelle Comeback des Panikers.

Da ist das profunde Wissen Stuckrad-Barres aus seiner Zeit als Musikrezensent. Da sind die Begegnungen mit den Göttern seiner Jugend, mit Westernhagen, Helmut Dietl, Bret Easton Ellis, Elvis Costello und mit dem verstorbenen Zimbl, dem Sänger der Bates. Seite für Seite Helden, den Stuckrad-Barre in großer Ehrfurcht begegnet. Otto Normalverbraucher allerdings kommt nicht vor. Sogar der Bruder, die ganze eigene Familie werden vom Autor mit großer, fast autistisch ungläubiger, mit verwunderter Distanz betrachtet. Das sind so merwürdig normale Menschen, wie machen die das bloß? Scheint sich der Autor immer wieder zu fragen. Und da ist dann noch diese ergreifende Selbstanalyse aus der Kindheit in einem protestantischen Pfarrhaus vorangestellt.

Stuckrad-Barre ist hier vielleicht gerade zehn Jahre alt:

„Zudem beklagte ich seltsame Körperbeschwerden, ein irres Beinkitzeln, permanente Kopfschmerzen und vor allem eine als Gewusel oder Gezappel bezeichnete, jedenfalls als störend empfundene Hyperaktivität, eine wahnsinnige Unruhe – meine Mutter brachte mich schließlich zu einem Neurologen. (…) Der Neurologe sagte meiner Mutter: Sie müssen den Jungen einfach mal in Ruhe lassen.“

Vielleicht der psychologisierende Schlüssel zu allem, was dann kommt oder auch nicht. Spielt aber am Ende vielleicht nicht einmal eine so große Rolle. Da übrigens liegt der so liebenswerte literaturverliebte Volker Weidermann in seiner Anmoderation zu seiner „Panikherz“-Besprechung doch falsch, wenn er erklärt: „Dieses Buch hat eine Ebene, eine Oberfläche, die aber dafür sehr intensiv.“ Da mag stimmen für diesen ganzen so furchtbar elenden Kokain-Krankheitsverlauf. Und möglicherweise wollte Weidermann damit nur zum Ausdruck bringen, dass das um Himmelswillen alleine schon völlig ausreicht, um diesen Stuckrad-Barre über den Klee zu lobpreisen für dieses sensationelle Comeback. Aber da ist noch viel mehr, das ist alles noch vielschichtiger. Da gibt es eine Unmenge von Ankern für jedermann, am meisten wohl für direkte Zeitgenossen des Autors.

Jeder kann – auch ohne Kokainerfahrungen – mitreden irgendwo und irgendwie. Mitfühlen. Nachfühlen. Da werden mal eben im Vorübergehen die letzten zwei Jahrzehnte Bundesrepublik geschildert. Aus den verschleierten Augen eines Kokainsüchtigen, aber eben auch in aller Klarheit der persönlichen Rückschau zehn Jahre danach.

Ein nachhaltiges, ein modernes – ja, man darf das sagen: ein Meisterwerk. Aber was soll da nun noch kommen von Stuckrad-Barre? Man möchte ihm wünschen: alles, nur nicht der Weg des Konstantin Weckers. Bleiben Sie also tapfer Benjamin Stuckrad-Barre. Genießen Sie ihren Megaerfolg so nüchtern es eben geht oder werden Sie besoffen davon – es wäre doch schön, wenn das irgendwie geht ohne dieses verdammte Kokain.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein