Eine Walser-Erinnerungskultur unter Regie von Walser. Der greise Griff des Autors nach diesem süßlichen Quantum Unsterblichkeit. Oder einfach: nach mehr Licht.

Der Journalist Jakob Augstein hat mit seinem leiblichen Vater, dem Schriftsteller Martin Walser, ein Buch gemacht – „leiblich“ muss vorangestellt werden, denn Augstein wuchs Jahrzehnte lang in dem Glauben auf, sein biologischer Vater sei Rudolf Augstein. Die Geschichte ist hinlänglich erzählt.

Beide Väter Jakob Augsteins haben, jeder auf seine Weise, die kulturelle Ausgestaltung der Bundesrepublik Deutschland mitgeprägt. Der eine journalistisch als Gründer und Herausgeber des Magazins Der Spiegel, der andere literarisch erst aus der Schriftstellervereinigung Gruppe 47 heraus, später mit Bestsellern wie „Das fliehende Pferd.“

Hier der Kronprinz des Hamburger Spiegel-Imperiums, dort der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller mit Weltruhm, von dem Jakob Augstein erst 2002 auf Nachfrage erfährt, dass er sein leiblicher Vater ist. Erst sieben Jahre später geht er damit an die Öffentlichkeit. Martin Walser ist da schon über achtzig, Augstein jenseits der vierzig. Und die beiden Männer werden noch einmal zehn weitere Jahre brauchen, um sich zusammenzusetzen. Für ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Für ein gemeinsames Buch. Für die Bestsellerlisten. Eben so, wie es Journalist und Schriftsteller gelernt haben.

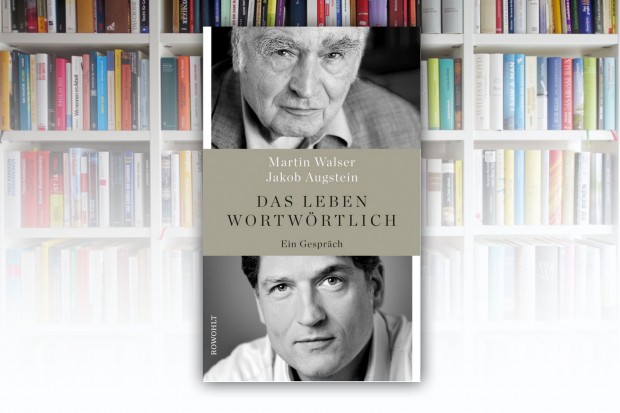

„Das Leben wortwörtlich“ heißt das nun bei Rowohlt erschienene Gesprächsbuch. Als Autoren werden Vater und Sohn genannt. Der Buchumschlag extrahiert aus dem Gespräch: „Du bist mein Vater.“ und Walser antwortet: „Ein Umstand, der mich mit Freude erfüllt.“ Wie werden beide sich begegnen, wie mit einander sprechen? Wie sprechen überhaupt ein Vater und sein Sohn miteinander, wenn sie nie in diese Rollen hineinwachsen konnten? Soweit eine Erwartungshaltung der Leser.

Augstein tastet sich vorsichtig heran: „Es wird eine Rolle spielen, dass wir unser Gespräch als Vater und Sohn führen.“, fast zaghaft sagt er das, als möchte er den Vater erinnern, zur Grundidee zurückzukehren, als der gleich Seiten lang ins eigene Leben abgetaucht ist. „Das dürfte das schwierigste Thema sein.“ antwortet ihm Walser. Antwortet der Vater seinem Sohn und hängt dann noch einen anrührend wie seltsam distanzierten Satz hinten an. Distanziert, weil von einer literarischen Intensität, die sich wie eine weiche zwar, aber doch wie eine Löschdecke über jedes frische Vater-Sohn-Flämmchen wirft, das Augstein immer wieder am Übervater zündeln will. Walser spricht ersatzweise über die schriftstellerische Arbeit der beiden: „Aber das eigene Kinder von selbst tun, was ein Vater tut, das darf diesen Vater manchmal auf den Gedanken bringen, dass er doch das sein könnte, was er am liebsten ist.“ Nun folgte Journalist Jakob Augstein beruflich schon Rudolf Augstein – von dort bis zur Schriftstellerei kein weiter Weg.

Ein lesenwertes, ein vielschichtiges Buch ist es geworden. Für Walser-Freunde ist es die ersehnte Autobiografie, die Walser nie schreiben mochte. Und neben der spät eröffneten Vater-Sohn-Konstellation verspricht auch die Innenansicht des streitbaren Spiegel-Kolumnisten neue Einblicke. Nun stellt sich allerdings bei Lektüre bald heraus, dass „Das Leben wortwörtlich“ an der Aufarbeitung der speziellen Vater-Sohn-Situation grandios scheitert und stattdessen zur Walser-Autobiografie wird, aufgeschrieben von Augstein in Interviewform.

Zunächst einmal schade für Augstein, er wird es sich im Exposé anders gewünscht haben. Aber Walser kann über mehr als dreihundert Seiten hinweg wenig anfangen mit der inneren Bewegtheit seines Sohnes. Immer wieder versucht Augstein den Zugang zu legen, immer wieder verstopft der Bypass am Tor zum Herzen des Übervaters. So ein gelebtes Leben lässt sich nicht ad hoc in den gegenüber implantieren und umgekehrt.

So sehr es sich Augstein auch wünschen mag. Leerstellen entstehen immer dann, wenn sich Walser in das Gestern oder gleich ins Vergessen flüchtet und Augstein so ins Leere laufen lässt oder präziser: In die Biografie Walsers, die Augstein akribisch studiert haben muss. Martin Walser hingegen zeigt sich an einer Stelle überrascht von einer Buch-Veröffentlichung des Sohnes, die er nicht kannte. Und das, obwohl Augstein kaum eine Handvoll veröffentlichte.

Nun gelingt dem Gesprächsbuch etwas Außergewöhnliches: In den Leerstellen baut es seine tragende Spannung auf. Interessant wird es, wenn die Protagonisten jeweils in ihren individuellen Eismeeren unterwegs sind. Thema um Thema, Eisberg um Eisberg will Millimeter genau umschifft werden, was unausgesprochen bleiben soll. Und da ist einiges. Bei Walser noch mehr, als bei Augstein. Beide sind hier mit dem unbedingten Willen ausgestattet, Kollisionen zu vermeiden. Eine Irrfahrt.

Denkwürdig, wie Walser über seinen Vater schwärmt, fast so, als wolle er dem Sohn mit wenigen schnellen Strichen ein emotionales Bild hinmalen, einen Anker hinwerfen, wie er selbst bei ihm in Erinnerung bleiben möchte: „Ich fand alles an ihm wunderbar.“

Eine finale Auseinandersetzung, ein stereotypes Ringen, irgendeine Vater-Sohn-Streitkultur: Dafür fehlt Walser die Zeit, der große Zeiger seiner Lebensuhr steht schon im Zenit. Jakob Augstein darf dem Leser an der Stelle leid tun: Der Vater wird sich im Gespräch mit dem verlorenen Sohn nicht auf dünnes Eis begeben. Walsers Arbeit am eigenen Lebenswerk ist schon auf Ewigkeitsmodus gestellt. Jetzt soll der Reise durch das aufregende Leben nur noch die Pflege des Nachlasses folgen: Eine Walser-Erinnerungskultur unter Regie von Walser. Der greise Griff des Autors nach diesem süßlichen Quantum Unsterblichkeit. Oder einfach: nach mehr Licht.

Natürlich, für Walser-Leser ist das ein Gewinn: Walser über seine Kindheit, Walser über wiederkehrende Träume, über diese vielen Bilder aus der Kindheit, Walser mit warmherzigen Gedanken an die um alles besorgte Mutter, Walsers Schwärmerei für den früh verstorbenen schöngeistigen Vater, Walser als Hitlerjunge, Walser über das Schreiben, Walser über Gott und Glauben, über Krieg und Vaterland, Walser über Not, Angst, Gehorsam. Und noch mehr über Angst. Angst überhaupt als Walsers zentrales Lebensthema: „Ich habe die Angst meiner Mutter geerbt. Sie hatte immer Angst – ich hatte immer Angst. Angst vor der Wirklichkeit.“

„Oh nein, nimm das bitte zurück!“, ruft Walser an einer Stelle, als der Sohn etwas über Hölderlin sagt, was ihm nicht passt. Augstein eröffnet mit einem „Wenn Du erlaubst …“ Beide sind miteinander vorsichtig, liebevoll verdruckst, etwas staksig, noch öfter kompliziert.

Aber warum will Walser so wenig von Augstein wissen? Nun möchte man Martin Walser nicht Unrecht tun: Es kann ja sein, dass sich dem Schriftsteller als solchem sein Gegenüber viel eher aus der Beobachtung erschließt, aus dessen Gesten, aus seinen Taten – eben der Blick auf den Sohn, auf Augstein als Mensch, als Rohling. Neugierig hingeschaut, weil Walser ja die Entwicklungsgeschichte des Sohnes ganz fehlt. Aber Walser wirkt leider kaum neugierig. Walser ist eng mit seinen Romanwelten verschmolzen: „Ich hoffe, dass ich jetzt von der Wirklichkeit spreche und nicht vom Roman.“

„Das Leben wortwörtlich“ ist ein Gesprächsbuch, das an vielen Stellen nachbearbeitet, mit Zitaten ergänzt und offensichtlich von beiden Richtungen aus sorgsam lektoriert wurde. Wo beispielsweise der Autor Ingo Niermann in „Minusvisionen“ und „China ruft Dich“ wirklich „wortwörtlich“ transkribiert und seine magisch-realistischen Sprechräume geschaffen hat, wollen Augstein und Walser wechselseitig Akrobaten des geschliffenen Wortes sein. Der eigenen Worte. Der eine aus Gewohnheit, der andere, weil er nacheifert.

Augstein müht sich nach Kräften. An einer Stelle wird es ihm allerdings zu bunt, dann bricht er aus, aus seinem selbst gewählten Schüler-befragt-Meister-Modus und kontert die hochgeistige Interpretation eines Rudolf-Borchardt-Motives mit einer saftigen Gegenwartssprache, mit einer Art Augstein’schem Dekadenz-Tourette: „In dem Buch wird gefickt, dass die Schwarte kracht.“ Walser erwidert konsterniert, er hasse es sogar, über Sexualität zu sprechen, er kenne nicht einmal einen Mann, der das gerne täte, „Frauen schon eher.“

Hier ging es um den Themenkomplex „Liebe“, vorher sprach man schon über „Kindheit“, „Nazis“, über das Schreiben und über „Abhängigkeit“. Es folgen „Kritik und Literaturbetrieb“, „Über uns“, „Politik, Literatur und deutsche Fragen“ und weitere mehr. Eben alles, über das sich ein Vater und ein Sohn austauschen könnten, über alles, was sich ein Sohn so ausgedacht haben mag, der mit seinem neunzigjährigen Vater Jahrzehnte des Nicht-voneinander-wissens nachholen will. Auf Seite 217 empfiehlt Martin Walser seinem Sohn eine Reise im Zug, um die Schönheit Deutschlands neu zu entdecken. „Das kennst Du nicht. Mach das einmal. Fahr einmal diese Strecke mit der Bahn.“ Wie viel schöner wäre es hier gewesen, wenn Walser Augstein gebeten hätte, mit ihm gemeinsam diese Strecke zu fahren. Warum hat Augstein nicht zurückgefragt, ob man es gemeinsam erleben will? Traurige Momente des Lesens.

Jakob Augstein hat nun die Autobiografie des Vaters geschrieben. Augstein mag hier sein bisher erfolgreichstes Buch abgeliefert haben, eines das bleiben wird. Er musste aus dieser Arbeit aber auch eine schmerzhafte Erkenntnis mitnehmen: Ein gehaltvolles gemeinsames Leben will gelebt und erlebt werden. Es lässt sich kaum im Nacherzählen einzelner Bestandteile rekonstruieren. Menschen finden im Zufall der Geburt, der Vaterschaft, im gemeinsamen Schicksal zueinander, in der Kontinuität aus Annährung und Entfremdung, aus Liebe und Verzeihen. Das macht aber alles nichts, wenn zwei guten Willens sind, wenn zwei gerne zusammenkommen wollen. Wenn eine spontane Zuneigung vorhanden ist.

Viele Fragen bleiben offen. Der Interviewteil in „Das Leben wortwörtlich“ endet sogar mit einer Frage. Dann, wenn der Vater im Schlusssatz behauptet, der Sohn hätte weit über das Tonband hinaus geschrieben. Dort, wo Walser Augstein im Nachhinein hinschreiben lässt: „Es hat so, wie Du es hier aufschreibst, nichts stattgefunden. Du hast es Dir beinahe ausgedacht. Warum?“, fragt Walser, als hätte er noch eine Art Rettungsleine eingebaut, als hätte er seine Antworten im letzten Moment in einen seiner Romane verlegt, Warum?

Ja, warum? Weil die Wirklichkeit von heute morgen schon so unwirklich erscheint? Möglicherweise einfach, weil man die Zeit nicht zurückdrehen kann, so sehr man sich auch bemüht. Es sei denn für einen dieser magischen Augenblicke, für ein Gespräch, so wie es die beiden Autoren hier so wunderbar abgeliefert haben über alle Leerstellen hinweg. Weil das Leben ein Geschenk ist, das man nicht zurückgehen lassen kann, wie ein Paket von amazon. Und weil es doch über Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen immer etwas Gewichtiges zu besprechen gibt.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Schöne Rezension ?

Es ist geradezu rührend, wie der junge Augstein die Meinung seines Ziehvaters sowie seines leiblichen Vaters zur deutschen Erinnerungskultur in einem Spiegelartikel geradezu uminterpretiert. Ein ganz schräger aber, wie gesagt, rührender Versuch die beiden Vaterfiguren von einer allzu großen geistigen Nähe zu einem Björn Höcke zu bewahren. Nur leider sprechen deren Aussagen zu besagter Erinnerungskultur eine sehr deutliche Sprache. Aber was nicht sein darf, das soll auch nicht sein. Wir kennen das Phänomen aus vielen deutschen Familien, da bilden die Familien Augstein-Walser wahrlich keine Ausnahme.

Da lese ich lieber Mickey Spillane oder Carter Brown.

Sehr einfühlsamer Text über ein Vater-Sohn-Verhältnis, das überhaupt keins war und auch, wie die beiden Lebensalter nun mal liegen, nicht mehr korrigiert oder nachjustiert werden kann. Hochinteressant (und gut!) zu lesen, denn die Frage nach den Vätern – wer diese sind/waren und aus welcher Zeit sie kommen – stellt sich für jedes Menschenleben. Sie ist, obwohl mindestens latent immer gegenwärtig, eigentlich gar nicht zu beantworten. Ein ‚hermeneutischer Zirkel‘ der Sonderklasse, der aus Annäherungen besteht, die laufend verworfen werden müssen und sich noch einmal neu spiegeln im Bewußtsein desjenigen, der darüber schreibt. Mutig, sehr mutig. Mir kam bei der Lektüre des… Mehr

„Augstein, ein Rabulist, Verdreher und Linksrabauke erster Güte,…“

Ja, auch „ganz schlimme“ Menschen waren nicht unbedingt schon bei der Geburt so…

„Als mir klar wurde, daß er eigentlich ein dreifach Betrogener ist (von Walser, Augstein Sr., seiner Mutter), tat er mir, den ich sonst eher sehr kritisch sehe, zum ersten Mal leid“

Meine Hochachtung, Herr Radtke, für Ihre Gedanken und die Fähigkeit, sie so klarzulegen.

Jeder, der eine Biographie — oder seine eigene, dann Autobiographie — schreibt, erfindet. Dem Erfinden entgeht man nur, indem man schweigt. Das Wort ist nicht das Ding, dem es beizukommen versucht. Es bleibt zwangsläufig immer ein Rest, so oder so groß.

So recht sie mit dem dreifach Betrogenen haben, der über diverse Mittel, sich zu trösten, verfügen dürfte (die Publikation ist nur eines), in meinem mitleidigen Herzen bleibt ein Winkel für Frau Walser reserviert.

Entschuldigung, Herr Radtke, für den Tippfehler: ‚Sie‘ natürlich.

Grossartig! Der Artikel und das darin reflektierte Geschehen.

Dass mir Jakob Augstein mal erträglich vorkommen könnte, das ist ein Verdienst des Autors, der qua politischer Verortung sicher nicht zu dessen naturgegebenen Fans gehört…

Vielen Dank für Ihren hier so singulären Kommentar. War in der Tat meine Hoffnung, dass es Leser gibt, die meine Rezension so lesen, wie Sie.

Zu Ihrem Trost: es gibt ganz sicher noch mehr, mindestens z.B. den Herrn Radtke 😉

Sehr geehrter Herr Kübler, Ihrem höchsten Lob für den Beitrag von Herrn Wallasch kann ich nur beipflichten. Großartig!

Martin Walser und Jakob Augstein – ohne mich, und zwar wortwörtlich.

Sind die wichtig?

Nein.

Wer ist Jakob Augstein? Ich habe wohl unzählige Beiträge von ihm gelesen, im Spiegel, auf Spiegel Online. Und davon nicht einen einzigen auch nur im Ansatz überzeugend gesehen. Vor allem macht Augstein mir den Eindruck eines ewig pubertierenden Rebellen – aber eben nur in der zur Schau getragenen Haltung, nicht im Ansatz mit tatsächlich guter Argumentation. Für mich ist diese neue Feudalstruktur in der Gesellschaft, den Sohn nach dem Vater – in diesen Fall nach den Vätern – als bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens zu loben, äußerst befremdlich. Ich habe deutlich mehr Respekt vor Eigenleistung, auch wenn sie beträchtlich kleiner… Mehr

Liebe Sabine, ja, ist wohl eher so ein Vater Sohn-Ding.

Lieber Alexander, das mag ja so sein, aber vielleicht hätte dann Ihre Überschrift besser „Vater und Sohn“ geheißen – dann hätte auch ich sofort gewusst, es geht nicht um aufmerksamkeitsheischende Promis sondern um wichtige psychologische Inhalte. So springt schon automatisch mein Beißreflex an (es schien auch anderen so zu gehen), wenn ich den ersten Namen lese und der zweite gleicht das jetzt auch nicht durch überhöhte Sympathiepunkte aus. Vielleicht sollten Sie von Anfang an genau das betonen, was Ihnen wichtig erscheint? Vater und Sohn – groß – Augstein und Walser – klein gedruckt.

Ihr Kommentar drückt treffend aus, warum der „kleine“ Augstein (im Gegensatz zu Rudolph Augstein) bei mir nur noch „das Jaköble“ heißt! Ohne den Namen Augstein und das Geld des „Vaters“ würde er noch nicht mal beim Hintertupfinger Dorfanzeiger über die letzte Kaninchenausstellung schreiben dürfen!

„Leiblich“ ist ein redundantes Wort. Es gibt nur einen Vater, wie es nur eine Mutter gibt. Es mag Stiefväter, Ersatzväter, Schwiegerväter, juristische Väter geben, es gibt indes nur einen Vater. Vater ist derjenige, der ein Kind gezeugt hat. Punkt. Das gehört endlich so auch ins bürgerliche Gesetzbuch.

Da das Buch nur von Martin Walser zu handeln scheint und nicht von Jacob Augstein, ist es möglicherweise lesenswert. Nicht auszudenken, wäre es umgekehrt!

Juristisch gesehen mag das so sein.

Aber so was von nicht! Vater ist derjenige, der getröstet hat wenn man krank war, die Hand gehalten hat, wenn man traurig war, von der Schule abgeholt hat, beigestanden ist durch schwere Zeiten und, und, und…. der Erzeuger verdient sich die Bezeichnung “Vater” nicht durch einen biologischen Akt sondern durch Taten .

100 pro! Die Zieheltern prägen ein Kind am meisten.

Trotzdem bleibt da fast immer die Suche nach den Erzeugern, nach dem, was genetisch rüber gewandert ist. Und manche suchen ihr Leben lang danach.

Besonders, wenn vielleicht das eigene Leben mit den Erziehenden nicht als „stimmig“ empfunden wird.

Das wird noch viel mehr kommen bei diesen „für alle-Ehen“ mit angestellten Leihmüttern oder Reagenzglaszeugungen mit Spermaspendern.

Nicht, daß ich das grundsätzlich ablehne, aber es wird in Zukunft viele Suchende geben, die womöglich lebenslang ihre Identität und ihre wahren Wurzeln, auch „auf der Couch“, suchen werden.

Abgehobenes und entbehrliches Gedöns der beiden. Das Deutschland, über das der Senior geschrieben hat, gibt es längst nicht mehr; und der Junior arbeitet kräftig mit an der totalen Abschaffung des Rests. Salonkommunisten mit zuviel Geld. Fettaugen, die immer oben auf der Brühe schwimmen. Der Arbeiterin, die morgens um halb fünf aufstehen muss, damit sie zur Schicht kommt, und die im Dunklen um Leben, Gesundheit und sexuelle Unversehrtheit fürchten muss, weil Merkel, getrieben von Leuten wie dem Augwalser junior, dieses Land in ein Hundsgemeinwesen verwandelt hat, dürfte es ziemlich Wurstsuppe sein, was den beiden durchs edle Köpfchen geht, wenn sie verletzt,… Mehr