So viele Menschen in Beschäftigung wie nie, sprudelnde Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, schwarze Zahlen in den Sozialversicherungen. „Glückliches Deutschland“, sagen viele und fordern Solidarität ein: mit den Eurokrisenländern etwa, aber auch mit den Migranten aus den Armenhäusern der Welt. Die Bundesregierung verteilt den vermeintlichen Überfluss großzügig unters Volk – vor allem durch eine massive Ausweitung sozialer Leistungen.

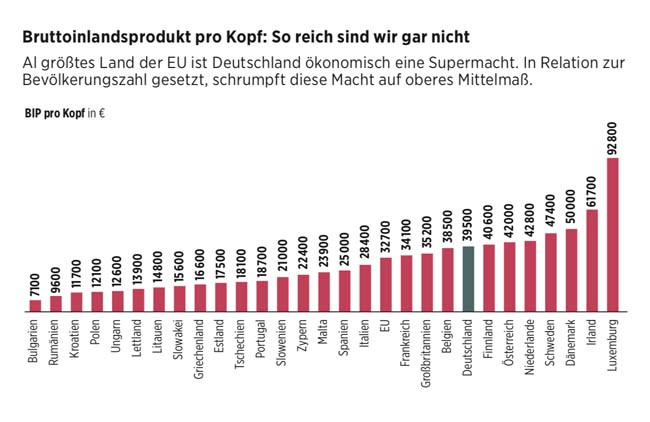

Die Geschichte vom reichen Deutschland wird gern erzählt: von Politikern, vielen Ökonomen und den meisten Medien, aber auch von unseren Partnern in der EU. Schaut man sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Weltvergleich an, dann zeigen Schätzdaten des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom April dieses Jahres, dass Deutschland 2018 mit einem Pro-Kopf-BIP von 44 550 US-Dollar auf Platz 19 von 192 gelisteten Ländern liegt. Das ist durchaus stattlich. Allerdings positionieren sich im insgesamt reichen Nordeuropa immerhin zehn Länder vor Deutschland: Luxemburg, die Schweiz, Norwegen, Irland, Island, Dänemark, Schweden, die Niederlande, Österreich und Finnland.

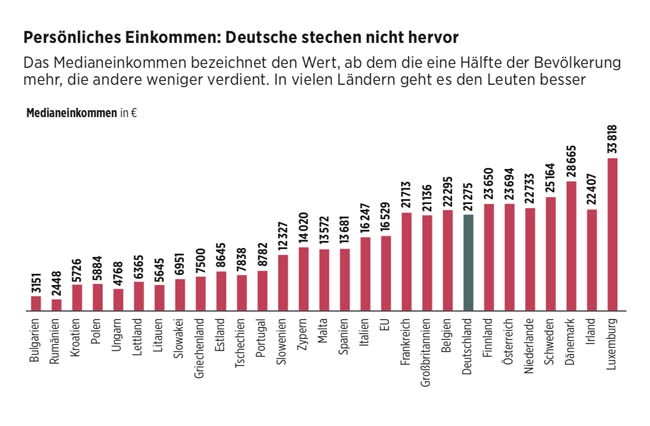

Aussagekräftiger als die reine Pro-Kopf-Umrechnung der volkswirtschaftlichen Leistung eines Landes ist die vergleichende Betrachtung des durchschnittlichen Einkommens, des sogenannten Medianeinkommens. Diese Zahl markiert den Punkt, von dem aus die eine Hälfte der Bevölkerung mehr, die andere Hälfte weniger verdient. Das Medianeinkommen relativiert die Verzerrungseffekte durch wenige sehr hohe Einkommen, die den Durchschnittswert in seiner Aussagekraft für breite Bevölkerungskreise schmälern.

Auch hier liegt die Bundesrepublik zwar mit einem verfügbaren Medianeinkommen je Haushalt (also dem mittleren Einkommen nach Steuern und Abgaben) mit 21 275 Euro im Spitzenfeld. Allerdings kommt es als Folge der hohen deutschen Abgabenlast im Eurozonen-Vergleich zu deutlichen Verschiebungen. Besonders auffällig ist ein direkter Vergleich mit Frankreich. Unsere westlichen Nachbarn liegen im BIP pro Kopf rund zwölf Prozent hinter uns, überholen uns aber beim Medianeinkommen (21 713 Euro).

Einkommen hui, Vermögen pfui

Wer nur die Einkommen betrachtet, unterliegt allerdings einem Trugschluss. Bereits mitten in der Eurokrise schreckte die Deutsche Bundesbank im Jahr 2013 mit einer Studie auf, die auf die deutlich unterdurchschnittliche Vermögenslage deutscher Haushalte im Vergleich zu einer Reihe anderer westeuropäischer EU-Staaten aufmerksam machte. Auch die im Jahr 2016 vorgestellte Zweitauflage der Studie bestätigte in der Tendenz den Befund: In Italien, Spanien und Frankreich verfügen die Bürger über deutlich höhere durchschnittliche Nettovermögen als im vermeintlich reichen Deutschland.

Das Medianvermögen der Deutschen belief sich laut dieser letzten verfügbaren Studie der Bundesbank im Jahr 2014 auf 60 400 Euro. Die Hälfte der Haushalte verfügte also über weniger Vermögen, die andere Hälfte über mehr. Was in Deutschland besonders ins Gewicht fällt: Rund 60 Prozent des gesamten Nettovermögens entfallen auf das oberste Zehntel der Haushalte. In kaum einem anderen europäischen Land ist der Anteil des obersten Zehntels im Vergleich zum Medianvermögen so hoch wie in Deutschland. Bei uns ist er achtmal so hoch, in Italien etwa nur sechsmal. Weil diese Studie nur alle drei Jahre erhoben wird, ist mit der Veröffentlichung von aktuelleren Zahlen erst im Frühjahr 2019 zu rechnen.

Als dieser niederschmetternde Vermögensbefund vor fünf Jahren erstmals publik wurde, beeilte sich die Bundeskanzlerin, die Zahlen mit dem Hinweis zu relativieren, dass die Rentenansprüche der Deutschen überhaupt nicht als Vermögensposition einbezogen worden seien. Dieses scheinbare Entlastungsargument implodiert aber, wenn man sich die Fakten anschaut.

Quintessenz: Deutschland nimmt zwar bei den laufenden Einkommen Spitzenplätze ein. Doch das schlägt sich nicht in einem breiten Vermögensaufbau nieder, weil hohe Steuern und Abgaben den Ansparspielraum einengen. Dazu kommt noch eine renditeschwache Anlagestrategie der Sparer.

Anhand dreier Themenkomplexe sollen nun relevante Risikobefunde für die deutsche Volkswirtschaft aufgelistet werden. Diese sind keineswegs abschließend, veranschaulichen aber, wie fragil der Wohlfahrtsstaat Deutschland in Wirklichkeit ist. In Saturiertheit und Selbstgefälligkeit liegen die größten Gefahren für die Zukunft Deutschlands.

Die „Exportweltmeister“-Falle

Der Exportanteil der deutschen Wirtschaft liegt bei rund 46 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, weit vor Ländern wie Frankreich und Italien mit jeweils rund 30 Prozent. Immer stärker nimmt der internationale Druck zu, dass Deutschland seine enormen Überschüsse reduziert.

US-Zölle auf deutsche Autoexporte hängen zum Beispiel immer noch wie ein Damoklesschwert über der deutschen Paradebranche. Doch auch aus ökonomischem Eigeninteresse sollte man umsteuern. Denn Deutschland zahlt bereits heute einen hohen Preis für seine Exportstärke. In den ersten zehn Jahren nach der Einführung des Euro stagnierten die Realeinkommen in Deutschland.

Das lag daran, dass nach der Jahrtausendwende die Tarifmacht der Gewerkschaften wegen der hohen Arbeitslosigkeit (Februar 2005: 5,2 Millionen Arbeitslose) relativ niedrig war. Die Folge: Weil im Zuge dessen die Lohnstückkosten sanken, erhöhte sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie machte auf den Auslandsmärkten mehr als wett, was aufgrund der stagnierenden Binnenkonjunktur an Umsätzen verloren ging.

Während im politischen Narrativ der Euro für Deutschland ein Segen gewesen sein soll, hat er sich tatsächlich längst zu einer strukturellen Belastung der deutschen Volkswirtschaft entwickelt. Denn der schwache Euro und die EZB-Rettungspolitik mit ihrem historischen Zinstief haben den Wettbewerbsdruck für die deutsche Volkswirtschaft massiv gesenkt.

Während der permanente Aufwertungsdruck zu DM-Zeiten wie eine Produktivitätskeule für die deutsche Volkswirtschaft wirkte, fiel die Produktivitätsentwicklung in Deutschland seit der Euroeinführung hinter die Entwicklung in den meisten Industrieländern zurück. Die Investitionen sanken, die Qualität der Arbeitskräfte hat sich verschlechtert und das Wachstum auf weniger produktive Bereiche verlagert.

Nicht unterschlagen werden dürfen auch die fatalen politischen Folgen der Euro-Einführung. Denn die Politik kompensierte die vor allem im ersten halben Jahrzehnt gedämpften Steuereinnahmen und die hohen Kosten für sozialstaatliche Leistungen dadurch, dass sie massiv die Investitionsausgaben des Staates reduzierte. Die Infrastruktur verrottete in großem Stil und generierte die riesige Investitionslücke, die sich zur Wachstumsbremse auszuwachsen droht.

Eine weitere Kehrseite des Exportbooms, der zu rund 60 Prozent in den Euroländern generiert wird, sind die bekannten hohen Target-2-Forderungen, die in der Bilanz der Bundesbank stehen. Sie belaufen sich derzeit auf rund eine Billion Euro und resultieren aus Kreditbeziehungen zwischen der Bundesbank und ihren Kollegen-Notenbanken anderer Euroländer, mit denen die Konsumnachfrage nach deutschen Gütern (und die Kapitalflucht) in Ländern wie Italien alimentiert wurde.

Allein Italien steht mit rund 400 Milliarden Euro zu Buche. Sollte der Euro scheitern oder Italien aus der Währungsunion ausscheiden, dann kann Deutschland diese Art von Exportförderung als Totalverlust abschreiben.

Hohe Außenhandelsüberschüsse bedeuten immer auch Kapitalexport. Weil in Deutschland Privathaushalte (5,1 Prozent des BIP), Unternehmen (2,6 Prozent) und Staat (0,8 Prozent) im vergangenen Jahr positive Finanzierungssalden aufwiesen, entstand im Gegenzug aus diesen Nettoersparnissen der drei Sektoren ein hoher Handelsüberschuss von 8,5 Prozent des BIP. Dass Handelsüberschüsse aber nicht gleichbedeutend sind mit einer Mehrung des Auslandsvermögens Deutschlands, belegen die nackten Zahlen. Die Auslandsvermögen sind deutlich schwächer gewachsen als die Haushaltsüberschüsse. Allein in der Finanzkrise, so eine Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hat Deutschland zwischen 400 Milliarden und 600 Milliarden Euro verloren – also fast den Überschuss zweier Jahre.

Die „Zuwanderung“-Falle

„Stellt man alle allgemeinen Staatsausgaben, etwa für Verteidigung oder Straßenbau, mit in Rechnung, schlägt für jeden hier lebenden Ausländer ein langfristiges Staatsdefizit von 79.100 Euro, für jeden hier lebenden Deutschen von 3.100 Euro zu Buche. Wegen dieses Defizits weist das Staatsbudget, wenn nicht gehandelt wird, langfristig eine Tragfähigkeitslücke von fast 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf.“ Dieses Zitat stammt aus einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, die bereits 2014 im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung erstellt wurde. Und weiter: „Eine Wiederholung der Gastarbeitereinwanderung ist weder hinsichtlich der erwähnten Tragfähigkeitslücke noch mit Blick auf den Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert ökonomisch sinnvoll. Wissend um die schon erwähnten demografischen Entwicklungen, ist es mit Blick auf die Wohlstandssicherung in Deutschland hingegen sinnvoll, ja geradezu geboten, qualifizierte Einwanderer ins Land zu holen.“

Doch genau diesen kapitalen Fehler hat die deutsche Politik im Zuge der sogenannten „Flüchtlingskrise“ erneut begangen. Bei dieser Krise handelte es sich tatsächlich um eine ungesteuerte Massenzuwanderung, da ein Großteil der Migranten nicht aus Kriegsgebieten stammte. Doch hinsichtlich ihres Bildungs- und Qualifikationsniveaus erfüllten viele das Anforderungsprofil der ZEW-Studie weniger als seinerzeit die Gastarbeiter.

Im Klartext: Zu Zeiten der „Willkommenskultur“ im Herbst 2015 wollten Politiker fast aller Couleur, aber selbst Spitzenmanager der deutschen Wirtschaft wie Daimler-Boss Dieter Zetsche oder renommierte Ökonomen wie DIW Chef Marcel Fratzscher, die demografischen Probleme des alternden Deutschlands mit „den jungen Flüchtlingen“ lösen. Das hat sich längst als teure Illusion entpuppt.

Was Deutschland dringend braucht, ist qualifizierte Zuwanderung. Wir müssen uns die Neubürger aussuchen (können), die mit ihrer Einsatzbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Innovationsfreude dafür sorgen, dass sich die Produktivität auch in der digitalen Welt steigert. Denn ohne deutlichen Produktivitätszuwachs werden unsere Renten und Pensionen langfristig nicht bezahlt werden können. Mit der massenhaften Einwanderung in die Sozialsysteme überfordern wir unseren Staat, sorgen künftig für brutale Verteilungskämpfe und destabilisieren unsere demokratische Ordnung.

Eine Bildungsoffensive braucht es aber auch für die inländische Bevölkerung. Seit vielen Jahren senken wir ständig die Leistungsanforderungen ab, damit möglichst viele eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten. Dieser rein formale Akademisierungswahn entspricht einem Bildungsabstieg, den sich kein Industrieland der Welt erlauben kann. Doch Deutschland hält diesen Weg nun schon jahrelang durch und scheint noch nicht einmal zu merken, dass es sich an den Abgrund manövriert.

Die „Ignoranz“-Falle

„Weniger Kinder, später in den Beruf, früher raus, länger leben, länger Rente zahlen: Wenn man das nebeneinanderlegt, muss man kein Mathematiker sein, um festzustellen: Das kann nicht gehen.“ Dieses Zitat aus dem Jahr 2006 stammt von Franz Müntefering, der damals als Bundesminister für Arbeit und Soziales die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre in der ersten Großen Koalition unter Angela Merkel durchsetzte. Der Sozialdemokrat musste dem Vernehmen nach selbst die Kanzlerin zu dieser unpopulären Reform nötigen.

Seit dieser Rentenstrukturreform, mit der damals die aufgrund der Alterung bestehende Nachhaltigkeitslücke in der gesetzlichen Rentenversicherung weitgehend geschlossen wurde, haben Union und Sozialdemokraten – aber auch die FDP während der schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013 – systematisch die „implizite Verschuldung“ des Staates wieder erhöht. Im Gegensatz zu den expliziten Staatsschulden, mit denen die verbrieften Kredite des Staates gemeint sind, bezeichnet die implizite Verschuldung auch die Kosten, die künftig aufgrund der Leistungsansprüche an die Altersversorgung der Pensionäre und Rentner, aber auch die Kranken- und Pflegeversicherung bestehen.

Nicht nur die Regierungskoalition, sondern auch die linke und grüne Bundestagsopposition scheinen ihren Aufgabenschwerpunkt in der Kreation neuer konsumtiver Ausgaben des Staates zu sehen. Investitionen in Bildung und Infrastruktur werden systematisch verdrängt. „Nach uns die Sintflut“ scheint das kollektive Motto der politischen Klasse zu sein. Wie sich die AfD in diesem spendierfreudigen Parlament in der Sozialpolitik inhaltlich positioniert, steht noch nicht fest. Setzt sich der „national-sozialistische“ Flügel programmatisch durch, dann kann sich die AfD aber bei den Kollegen der anderen Fraktionen in Sachen „Volksbeglückung“ unterhaken.

Mit dem großen Soziologen Max Weber wünschte man sich Politiker in der ersten Reihe, die mit „Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß“ auch mit dem Souverän, dem Volk, also uns Wählern, in die politische Auseinandersetzung treten. Wer Überzeugungen hat, muss auch die Mühsal des demokratischen Überzeugungsprozesses auf sich nehmen. Dazu gehört die schonungslose Analyse der Fakten, die kontroverse Debatte über unterschiedliche Lösungswege und eine Suche nach Kompromissen.

Für Weichenstellungen in der Demokratie braucht es aber immer Mehrheiten. Und da spielt die Altersstruktur der Wählerschaft eine wichtige Rolle. Bereits bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr waren 36 Prozent der Wahlberechtigten älter als 60 Jahre. 2040 werden bereits 45 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt sein.

Wenn Politik, Medien, aber auch die Bürger sich endlich bewusst machten, dass unser „reiches“ Land seit mehreren Jahrzehnten von der Substanz lebt, dann könnten wir die Zeit noch nutzen, um umzusteuern. Eine „Agenda 2030“ gehört auf die Tagesordnung, ehe es zu spät ist.

Mehr zum Thema: Daniel Stelter, Das Märchen vom reichen Land. Wie die Politik uns ruiniert. FinanzBuch Verlag, 256 Seiten, 22,99 €.