Kennen Sie den? Auf die Frage, wie er denn Frauenfußball einschätze, antwortet der junge Mann nach kurzem Zögern: „Ich finde beides gut!“. Und beschreibt damit ungewollt das Prinzip eines Quantencomputers. Denn wenn man sich in geeigneter Weise nach der Verfassung von Elementarteilchen wie Elektronen oder Photonen erkundigt, erhält man eine vergleichbare Auskunft.

Vier sogenannte „Quantenzahlen“ beschreiben den Zustand von Elektronen in der Atomhülle. Eine davon trägt die Bezeichnung „Spin“. Man kann sich diesen als Drehimpulsvektor veranschaulichen, obwohl Elektronen natürlich keine kleinen, massiven und rotierenden Kügelchen sind. Nach dem Wert seines Spins befragt, antwortet ein Elektron immer nur mit einer von zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Im Kugelbild ausgedrückt sagt das Elementarteilchen entweder, es drehe sich gerade rechts herum (der Drehimpulsvektor zeigt nach oben), oder links herum (der Drehimpulsvektor zeigt nach unten), bezogen beispielsweise auf ein durch das Magnetfeld des Kerns definiertes Koordinatensystem. Mittelwege gibt es da nicht. Jede Messung wird genau eines dieser beiden einander entgegengesetzten Resultate zeigen. Frauen oder Fußball. Nichts dazwischen und keine Vermischung.

Das freut den Informatiker. Kann er doch den Elektronenspin oder vergleichbare quantenphysikalische Systeme mit nur zwei eindeutig durch eine Messung unterscheidbaren Zuständen, auch Eigenzustände genannt, als Träger einer Informationseinheit, eines Bits, nutzen. Die eine Variante ist dann eben eine „0“, die andere eine „1“. Welche davon mit „Fußball“ und welche mit „Frauen“ assoziiert sein soll, bleibt offen. Zumal solche Quantenbits oder kurz Qubits in dieser Hinsicht ihren eigenen Willen haben. Sie finden nämlich beides gut.

Nur, wenn sie durch äußere Umstände schon bevor man nachschaut auf den Wert „0“ fixiert sind, wird man sie auch sicher in diesem antreffen. Für die „1“ gilt dies ebenso. Aber Quanten sind nicht darauf aus, sich festzulegen, wenn man sie nicht beobachtet. Sie nehmen gerne einen Zwischenzustand ein. Der Spin eines Elektrons zeigt dann bildlich gesprochen in eine beliebige Richtung und kippt erst im Moment der Begutachtung unvorhersehbar nach oben oder unten. In der Sprache der Physik befindet sich ein Quantensystem vor einer Messung in einer Überlagerung, einer „Superposition“ seiner Eigenzustände. Wie ein Würfel, der sich erst dann zufällig für eine Seite entscheidet, wenn man den Becher anhebt und nachschaut.

Dieses Verhalten scheint auf den ersten Blick ungünstig. Erwartet man doch von einem Computer unbedingte Verlässlichkeit. Er sollte immer und überall zu denselben Ergebnissen für dieselbe Aufgabe gelangen. Drei mal fünf ergibt eben fünfzehn, und nicht vierzehn oder sechzehn oder noch etwas anderes, je nach Laune. Doch drehen wir die Frage einmal um. Fünfzehn als Ergebnis sei bekannt und die Primfaktoren drei und fünf seien gesucht. Das übersteigt die Fähigkeiten eines herkömmlichen Rechners. Wie geschickt auch immer man einen Algorithmus für die Faktorisierung anlegt, am Ende bleibt dem Elektronengehirn nur, alle denkbaren Möglichkeiten der Reihe nach auszuprobieren. Das geht bei kleinen Zahlen natürlich sehr schnell, aber mit der Größe steigt der erforderliche Zeitbedarf exponentiell an. Die Sicherheit moderner Verschlüsselungsverfahren beruht auf der Verwendung von Primfaktoren, deren Ermittlung selbst Supercomputer über Monate oder gar Jahre beschäftigen würde.

Quantencomputer bahnen zwar auch keinen direkten Weg zum gewünschten Resultat. Aber man kann ihnen die Frage so stellen, dass die gesuchte Lösung bereits in der Verknüpfung sehr vieler Qubits in ihren Superpositionszuständen enthalten ist. Ein Bit ist eben entweder eine „0“ oder eine „1“ – und welcher Wert sich als richtig erweist, ist häufig nur ermittelbar, wenn man beide nacheinander testet. Ein Qubit in Superposition berücksichtigt während einer Kalkulation beide Optionen gleichzeitig und vermag sich immer in nur einem Schritt für den zutreffenden zu entscheiden. Zwei Qubits können entsprechend aus vier möglichen Zuständen wählen (0/0, 0/1, 1/0 und 1/1), drei Qubits aus acht und N Qubits aus 2 hoch N. Diese Form des parallelen Rechnens stellt aber nicht einmal den entscheidenden Vorteil von Quantencomputern dar. Ihre Flexibilität verschafft ihnen nämlich zusätzlich die Fähigkeit, ein nützliches Ergebnis zu erraten. Wenn man sie in geeigneter Weise dazu anleitet.

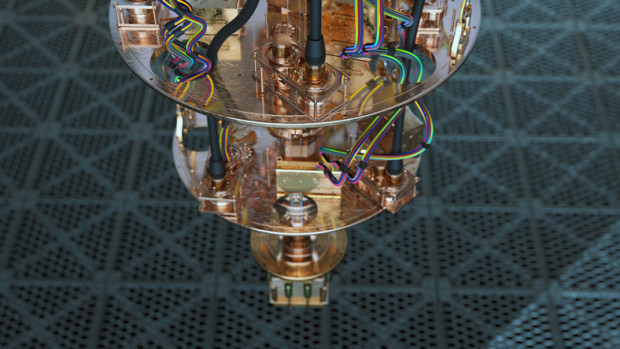

Wie das praktisch funktioniert, verdeutlicht der Quantenrechner des kanadischen Unternehmens D-Wave Systems. Noch ist es der einzige seiner Art, der bereits kommerziell vertrieben wird. D-Wave hat es geschafft, zweitausend durch Ströme in supraleitenden Ringen dargestellte Qubits auf einem Chip zu integrieren, deren Magnetfelder sich ähnlich wie Elektronenspins verhalten. Eine „Berechnung“ erfolgt nicht wie bei konventionellen Computern mittels der Manipulation von in Registern gespeicherten Bits durch logische Gatter. Stattdessen nutzt man das Bestreben der Qubits, in einen Zustand möglichst geringer Energie überzugehen. Anfangs, bei der Initialisierung des Chips, ist dieser gegeben, wenn alle Qubits in Superposition vorliegen. Die „Programmierung“ geschieht durch den gezielten Einsatz von Magnetfeldern, die für jedes Qubit spezifisch festlegen, inwieweit „0“ oder „1“ energetisch günstiger sind. Hinzu tritt eine geschickt gewählte Topologie des Chips, die es gestattet, jedes Qubit mit bis zu sechs anderen energetisch zu koppeln. Man kann einem Qubit auf diese Weise in unterschiedlich starkem Ausmaß empfehlen, denselben Eigenzustand zu wählen, wie ein anderes, oder eben den entgegengesetzten. Hat man dies nun erledigt, hat man also den Rechner durch Festlegung der energetischen Gewichtung der Eigenzustände und der Stärke und Richtung der ausgewählten Verschränkungen eingeschaltet, wird er sich in wenigen Mikrosekunden in einen dann stabilen Zustand begeben. In dem jedes Qubit aus der Superposition kommend genau den Eigenzustand einnimmt, in dem die Gesamtenergie des Chips auf den unter den vorgegebenen Randbedingungen minimal möglichen Wert fällt.

Während man also für herkömmliche Computer eine Aufgabe in ein mathematisches Modell überträgt, das in einer Programmiersprache formuliert von einer physisch unveränderlichen Hardware arithmetisch-logisch bearbeitet werden kann, erfordert der D-Wave Rechner eine völlig andere Herangehensweise. Benötigt wird ein physikalisches Modell, das die Frage in einer Energielandschaft abbildet, an deren tiefster Stelle die gesuchte Antwort liegt, repräsentiert durch die in diesem Zustand von den Qubits angenommenen Eigenwerten. Eine strikte Trennung zwischen Soft- und Hardware gibt es nicht. „Programmierung“ bedeutet, durch physikalische Eingriffe das Problem in der Hardware abzubilden. In gewisser Hinsicht stellt der Quantencomputer von D-Wave daher eine digitale Emulation eines klassischen Analogrechners dar.

So ein System ist nicht für alle Probleme geeignet. Aber es ist sehr fähig, wenn es um Herausforderungen geht, die herkömmliche Rechnerarchitekturen überfordern, weil die Unterscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“ nicht trivial ist. Deren Lösung daher eher nach Kriterien wie „gut geeignet“ und „weniger gut geeignet“ oder „eher gewünscht“ und „eher unerwünscht“ bewertet wird. Man denke an kontextsensitive Bild- und Spracherkennung, an Anlagestrategien, an Optimierungsmaßnahmen für logistische Prozesse oder die Verkehrsregelung.

Vor allem aber bedeutet, eine Kalkulation als „Suche nach dem Zustand niedrigster Energie“ durchzuführen, so zu rechnen, wie die Natur selbst. Jede chemische Reaktion, ob Verbrennung von Treibstoffen, ob Zellatmung oder Photosynthese, ob Redoxreaktionen in einer Batteriezelle oder die Synthese von Proteinen besteht letztendlich in einer Verschiebung von Elektronen in neue Positionen, in denen sie gegenüber dem Ausgangszustand soviel Energie wie nur möglich losgeworden sind. Selbst die mächtigsten Supercomputer scheitern jedoch an der Komplexität der Herausforderung, quantenphysikalisch zu beschreibende Vielteilchensysteme mathematisch zu erfassen. Quantensimulatoren wie der von D-Wave dagegen haben generisch genau diese Fähigkeit, da sie jedes Quantensystem in einer physikalischen Abstraktion abbilden können. Deswegen verfügen sie über das Potential, revolutionäre Fortschritte in der Materialforschung, in der Energietechnik, in der Molekularbiologie, in der Gentechnik und vielen anderen verwandten Disziplinen zu induzieren.

Die immer größere Bedeutung der herkömmlichen Informationstechnologie beruht im Grunde nur auf einer enormen Steigerung von Rechengeschwindigkeiten in Verbindung mit immer größeren Datenspeicherkapazitäten auf immer kleinerem Raum zu immer geringeren Kosten. Quantencomputer stellen keine weitere Verbesserung des Vorhandenen in diesen Aspekten dar. Sie schaffen vielmehr völlig neue Optionen durch ein völlig neues Funktionsprinzip. Man kann Schach beherrschen mit einem konventionellen Algorithmus, der einfach nur brutal schnell unglaublich viele Zugmöglichkeiten im Voraus berechnet. Man kann auch eine Künstliche Intelligenz einsetzen, die die Situation auf dem Brett als ein Muster wirkender Kräfte interpretiert, die sie konsequent zu ihren Gunsten verschiebt. Oder man kann eine allgemeingültige Strategie suchen, einen Satz abstrakter Regeln, denen zu folgen eine Niederlage sicher ausschließt. Letzteres ist eben nur mit Quantencomputern möglich. Sie können einem Trainer empfehlen, die Taktik an den athletischen Fähigkeiten seiner Spielerinnen auszurichten („Frau“) oder an übergreifenden Aspekten des Zusammenwirkens einzelner Mannschaftsteile („Fußball“). Sie finden halt beides gut. Damit ergänzen sie die deterministische Klarheit elektronischer Rechner mit Flexibilität. Wo erstere mittlerweile die Nachahmung menschlicher kognitiver Fertigkeiten gestattet, fügt letztere eine artifizielle Form von Intuition hinzu. Quantencomputer erweitern Künstliche Intelligenz um Künstliche Kreativität. Ihnen wird daher vor allem als Werkzeug für Forscher und Techniker etwas gelingen, was Maschinen bislang nicht vermochten: Uns zu überraschen.