Schon ein bißchen schade, dass sie weg ist. Wobei so richtig verschwunden ist sie ja nicht. Sie liegt auf einem staubigen Stein und beide fliegen jetzt zusammen in den Weltraum, in die »unendlichen Weiten«. Der Stein ist gerade mal vier Kilometer lang, für Weltraumverhältnisse also ein Nichts.

Wir haben sie richtig lieb gewonnen. Jenes Gefährt, mit etwa 1,5 Tonnen kaum schwerer als ein Kleinwagen, das am vergangenen Freitag in 720 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde auf den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko stürzte. Wobei stürzen nicht wörtlich zu verstehen ist, es war ein langsames Sinken mit Fußgängergeschwindigkeit. Die Anziehungskraft des Kometen mit seiner Masse von ungefähr 10 Milliarden Tonnen ist eher bescheiden (kann sich jeder nach der Formel des englischen Verwaltungsbeamten und Naturforschers Sir Isaac Newton ( F = G * M1 * M2 / r²) ausrechnen; die Masse der Sonde kann mit 1,5 Tonnen angenommen werden. Die Masse der Erde ist zum Vergleich eine Billion mal größer.

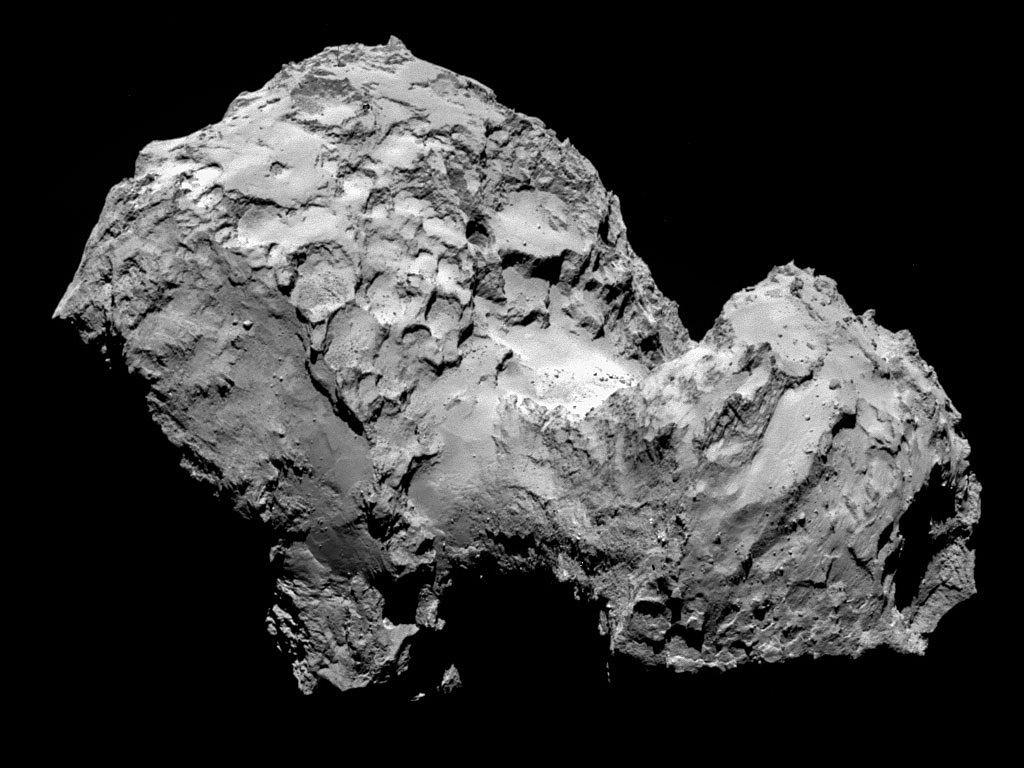

Die des Kometen ist jedenfalls so gering, dass die Sonde einige langsame Hüpfer machte, bevor sie im Staub liegen blieb. Noch während ihres final Countdowns schickte sie Bilder aus nächster Nähe von der Oberfläche. Doch die waren im Grunde genommen alles andere als spektakulär. Sie zeigten eine Wüstenei aus Eis, Staub und Stein. Auffallend höchstens die starke Zerklüftung. Ihre Sensation gewinnen sie daraus, dass man sich ihre beeindruckende Entstehungsgeschichte vor Augen halten muß.

1993 Rosetta-Mission

Im November 1993 beschließt die europäische Weltraumorganisation ESA die Rosetta-Mission – benannt nach dem Stein »Rosetta«. Den gruben Archäologen 1799 in Ägypten aus. Sein Text in drei Sprachen half beim Entziffern der ägyptischen Hieroglyphen.

November 1993 – das ist lange her. Damals ließ kurz zuvor in Moskau Boris Jelzin das russische Parlament beschießen, löste damit eine Verfassungskrise aus; am 1. November trat der Vertrag von Maastricht in Kraft und ein Jahrhunderthochwasser an Rhein und Mosel beendet das Jahr 1993.

Rosetta ist die erste Sonde, die zu einem Kometen fliegen und sogar auf ihm landen soll. Sie muss sich dafür allerdings auf eine längere Reisedauer vorbereiten – zumindest für hektische irdische Verhältnisse: zehn Jahre. In kosmischen Maßstäben eher ein Augenzwinkern.

Auch das Reiseziel muss sie ändern. Zuerst war der Komet Wirtanen anvisiert. Doch aufgrund technischer Probleme bei der Trägerrakete muss der geplante Starttermin Anfang 2003 verschoben werden. Das bedeutet auch: Das sogenannte »Fenster« für eine günstige Flugbahn war geschlossen, die Sterne standen schlecht für einen Flug zu Wirtanen.

So schnell es die komplizierten Bahnberechnungen zuließen, suchten die Himmelsmechaniker bei der ESA ein neues Ziel. Da kam der erst 1969 entdeckte Komet Tschurjumow-Gerassimenko gerade recht. Benannt nach den beiden Entdeckern am Institut für Astrophysik von Alma-Ata darf man ihn auch mit dem Segen ernsthafter Astronomen fast zärtlich »Tschuri« abkürzen.

Tschuri ist mit 5 Kilometer Länge größer als der gerade mal 1,6 Kilometer lange Wirtanen. Vor allem zieht er nicht so langweilig gleichmäßig über Jahrhunderte seine elliptischen Bahnen. Er zählt vielmehr zu jener Sorte von Kometen, die empfindlich sind für Störungen ihrer Flugbahn durch die Schwerkraft des Riesenplaneten Jupiter, dessen Bahn sie annähernd erreichen. Diese Störungen katapultieren sie entweder in Richtung Sonne oder ganz hinaus in die unendlichen Weiten.

Das besonders Spannende: Die Projektplaner wollen den Kometen treffen, bevor er näher an die Sonne gerät. Dann ist er noch kalt, sein Eis schmilzt nicht unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung, und man kann ihn schön bei der Annäherung und unter dem Einfluß zunehmender Erwärmung beobachten.

Das Weltraumteleskop Hubble lieferte vorneweg schon mal Bilder vom Kometen – die wichtigste Vorbereitung für die Landung. Sie zeigen einen dunklen Brocken von unregelmäßiger Form, der sich in zwölf Stunden einmal um die eigene Achse dreht. Wissenschaftler vergleichen die Form mit der einer Badeente: Rumpf, Kopf und Nacken sind deutlich ausgeformt. Ein Abenteuer eigener Art, auf einem solchen kosmischen Körper geeignete Landeplätze auszumachen und gezielt anzusteuern.

Den ESA-Mathematikern gelang das Kunststück, die Bahnen des Himmelskörpers und der Sonde sowie Treffpunkt samt Geschwindigkeiten für zehn Jahre im Voraus zu berechnen.

Die Sonde flog dem Kometen hinterher, hatte ihn einzuholen. Vorteil: Die Steinschlaggefahr wird dadurch geringer. Denn die Sonde fliegt in dieselbe Richtung; die Trümmer des Kometen haben die gleiche Flugrichtung und nur geringe Geschwindigkeitsdifferenz zur Sonde. Das Risiko einer Kollision ist daher gering. Bei anderen Sonden wie etwa Giotto, die den Kometen Halley besuchte und ihm mit hoher Geschwindigkeit entgegenflog, waren Trümmerteilchen des Kometen schon gefährlicher.

Beim Starttermin war schlechtes Wetter. Der Start wurde abermals verschoben. Ein Weltraumflug ist eben immer noch ein schwieriges Abenteuer.

2004 Rosetta und Philae starten

Dann, der 2. März 2004, 8:17 Uhr MEZ in Kourou im französischen Guyana: Start einer Ariane 5. Ausgewählt wurde Kourou als Europas Weltraumflughafen direkt neben dem Dschungel in Südamerika deshalb, weil er nahe am Äquator liegt. Dort bewegt die Erdrotation jeden Punkt der Erdoberfläche mit rund 1.600 Kilometer pro Stunde. So bekommen die Raketen noch einen kostenfreien Zusatzschub mit auf die Reise.

An Bord der Ariane die in Friedrichshafen am Bodensee gebaute Weltraumsonde Rosetta im Huckepack mitsamt Philae – so heißt das Zusatzgerät, das auf dem Kometen Tschuri landen soll. Wenn alles gut geht, dauert der Flug zehn Jahre.

Dorthin ist es allerdings ein weiter Weg – und ein Weg voller Gefahren. Über sieben Milliarden Kilometer lang ist der Flug. Zahlreiche Zwischenstationen muss Rosetta passieren. In sogenannten Swingby-Manövern soll sie sich während des Vorbeifliegens an Himmelskörpern Schwung für ihren weiten Flug holen. Den Trick kennt man ähnlich von Hammerwerfern: Sie schleudern ihren Hammer mehrfach herum, so dass er immer schneller wird, bevor sie ihn loslassen. Der Schnur entspricht in himmlischen Maßstäben die Anziehungskraft der Himmelskörper.

2008 und 2010 erreicht die Sonde die Kleinplaneten Steins und Lutetia. Die beiden haben ihr Zuhause irgendwo zwischen Mars und Jupiter. Auch an ihrem Heimatplaneten Erde ist die Sonde währenddessen schon dreimal vorbeigeflogen.

Bis auf 800 Kilometer fliegt die Sonde an Steins heran, den »Diamanten am Himmel«, wie er aufgrund seiner Form bezeichnet wird. Die Wissenschaftler im Kontrollzentrum haben dieses Flugmanöver rund 360 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sehr präzise vorbereitet.

Sensationelle Bilder aus dem fernen Weltall schickt Rosetta vom Asteroiden Steins. Aus der Nähe werden Konturen des knapp fünf Kilometer großen Steinbrockens deutlich, der seit Jahrmillionen durch das Weltall fliegt. Deutlich zu sehen sind zahlreiche Krater-Strukturen, wo Steins früher entweder von kleineren Meteoriten getroffen wurde oder mit anderen Asteroiden kollidierte.

Solche Asteroiden sind übrigens durchaus eine Gefahr für die Erde und beliebtes Science-Fiction Thema: Während sich Asteroiden normalerweise in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne bewegen, sind sie doch leicht genug, um durch Kollisionen aus der Bahn geworfen zu werden – und trudelnd der Erde nahe zu kommen. Bei einem Einschlag auf der Erde können selbst solch verhältnismäßig kleine Himmelskörper eine globale Katastrophe auslösen.

Aufregend der Vorbeiflug am Mars vor fast zehn Jahren am 25. Februar 2007. Rosetta muss den Schatten des Mars passieren. Keine leichte Aufgabe, denn darauf ist sie eigentlich nicht ausgelegt. In den 15 Minuten, in denen Rosetta den Schatten durchfliegt, bekommt sie kein Sonnenlicht. Alle unnötigen Geräte müssen abgeschaltet werden oder in einen Energiesparmodus wechseln.

Erleichterung aber dann im Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumbehörde: Rosetta meldete sich per Funk zurück. Die Marsumrundung ist geglückt. Bereits eine minimale Kursabweichung hätte das Ende der Mission bedeutet.

2014: Ziel Tschuri erreicht!

Nach einer Reise von ziemlich unvorstellbaren sieben Milliarden Kilometern fliegt die Sonde langsam von hinten an den Kometen heran. Wobei langsam ein sehr relativer Begriff ist: Der Komet rast mit 135.000 Kilometern pro Stunde in das Innere unseres Sonnensystems. Diese Geschwindigkeit ist in kosmischen Maßstäben nichts besonderes: Auch wir rauschen auf unserer Erde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 107.000 Stundenkilometer um die Sonne.

Jetzt klärt sich auch der Grund für die komplizierte Flugbahn der Sonde. Sie muss noch etwas rascher als der Komet fliegen, um ihn einzuholen. Doch solch ein Tempo ist per Rakete von der Erde her nicht zu erreichen. Deshalb hatten die Ingenieure das kosmische Billard-Spiel benutzt: Sie ließen die Sonde einmal um die Erde fliegen, dann dicht am Mars vorbei, dann wieder um die Erde. Schließlich wird sie dann mit höheren Tempo in das All hinausgeschleudert.

Die Sonde umkreist den Brocken aus Eis und Gestein in 25 Kilometern Abstand. Zwei Jahre lang untersucht der Bote von der Erde die Zusammensetzung der Oberfläche und hält nach einem geeigneten Landeplatz für sein Modul Philae Ausschau.

Im November 2014 beginnt der spannendste Augenblick: Die Sonde Rosetta setzt den kleinen Lander Philae ab. Das sehr kritische Manöver gelingt. Das gab es noch nie.

Mit zwei auswerfbaren Ankerhaken soll sich die Sonde auf der Oberfläche festklammern. Doch die versagen. Nach ein paar Aufprallern bleibt die Sonde liegen und wird nicht wieder in den Weltraum hinauskatapultiert. Wobei diese Aufpraller etwa zwei Stunden dauern, weil die Anziehungskraft von Tschuri so gering ist.

Die große Entfernung zur Erde hat eine bedeutende Konsequenz: Die Funksignale benötigen rund 40 Minuten; die Kontrolle in Echtzeit ist nicht möglich. Die Sonde muss sich also selber überwachen können. Robotertechnik vom Feinsten und das auf dem Stand der Technik vor 25 Jahren.

Der Lander ist mit Analyse-Instrumenten ausgestattet und soll Bodenproben nehmen. Ein kleiner Bohrer sollte sogar ein 20 Zentimeter tiefes Loch in die Oberfläche des Kometen bohren. Das Gerät setzte sich zwar in Bewegung, konnte aber nicht den Untergrund anbohren.

Währenddessen umrundet die Sonde Rosetta den Kometen. Komet und Sonde nähern sich dabei der Sonne. Es wird heißer. Das Eis beginnt zu verdampfen, der Komet beginnt aufzutauen. Die Sonde untersucht die Gas- und Staubwolke, die entsteht. Eine erste Überraschung liefern die Daten: Freier Sauerstoff ist das vierthäufigste Element in der Wolke – obwohl es dort sicher keine grünen Pflanzen gibt.

Kathrin Altwegg vom Physikalischen Institut der Universität Bern meint daher nach einer ersten Auswertung, dass die bisherigen Hypothesen hinsichtlich des Vorkommens von freiem Sauerstoff auf Kometen möglicherweise falsch sind. Wissenschaftler sehen sich daraufhin noch einmal alte Unterlagen früherer Kometenmissionen an. So fand Giotto bereits vor 30 Jahren beim Kometen Halley ebenso Sauerstoff. Was das freilich bedeutet und woher der Sauerstoff kommt, weiß derzeit niemand.

Auf der Oberfläche des Kometen zeigen die Messungen weniger Eisanteil, als die Fachleute erwartet hatten. Sie bedeckt eine dunkle Schicht aus kohlenstoffhaltigen Materialien. Der Komet ist schwarz, sehr schwarz, noch dunkler als Kohle.

Erstaunlicherweise ändert sich auch die chemische Zusammensetzung der Teilchen, die den Kometen umgeben, rasch. Rosetta misst Wasserdampf, aber dann auch wieder Kohlendioxid. CO2 – nein, Menschen waren dort gewiß noch nicht.

Schon fast unglaublich: Die Sonde hat sogar ein Rasterkraftmikroskop mit an Bord – erst 1985 von unter anderem dem deutschen Nobelpreisträger Gerd Binnig entwickelt, tastet es wie die Nadel eines Plattenspielers Oberflächen ab und zeigt atomare Strukturen auf. Damit untersucht die Sonde die Teilchen, die sich vom Kometen lösen und mit einer Art Trichter von der Sonde aufgefangen und analysiert werden. Staub eines Kometen in einer Auflösung von milliardstel Metern betrachtet.

Warum unternimmt man ein solches technisches Abenteuer, gibt mehr als eine Milliarde Euro aus? Es ist ein Aufbruch zu den Ursprüngen des Sonnensystems.

Zu den Ursprüngen des Sonnensystems

ESA-Wissenschaftlerin Rita Schulz: »Es ist wichtig, dass wir verstehen, woraus Kometen zusammengesetzt sind. Sie ermöglichen uns einen Blick in die Vergangenheit, so dass wir wissen, wie Objekte aussahen, als sich unser Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren gebildet hat. Verstehen wir das, wissen wir auch, wie es sich weiter entwickelt hat bis heute.«

Die Erkundung von Kometen soll den Forschern detaillierte Erkenntnisse über die Oberflächenstruktur sowie seine chemische und mineralogische Zusammensetzung liefern. Denn Kometen sind Überreste von der Entstehung unseres Planetensystems, die übrig geblieben sind und jetzt durch den Weltraum fliegen.

Rita Schulz: »Es ist nicht nur Wasser, das uns interessiert. Wir wissen, dass sich auch organische Materialien in Kometen befinden. Es könnte also das Leben auf der Erde über Bakterien aus dem All auf die Erde gekommen sein.“

Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit wurde ein Komet direkt vor Ort untersucht und die Ergebnisse zur Erde gefunkt. Das Faszinierende daran: Dessen chemische Zusammensetzung hat sich seit seinen Ursprüngen nicht verändert.

Paolo Ferri, der charismatische ESA Flugdirektor, sagte: »Zum ersten Male sind wir nicht nur an einem Kometen vorbeigeflogen, sondern mehr als ein halbes Jahr lang in unmittelbarer Nähe eines Kometen geflogen. So konnten wir Daten über einen gesamten Lebenszyklus eines Kometen von einer großen Entfernung der Sonne bis zur größten Annäherung sammeln.«

Ein Blick also rund vier Milliarden Jahre in die Geschichte des Universums zurück. Doch der Blick ist noch sehr verschwommen. Es gibt immer noch genug Fragen darüber, wie es in den Urzeiten des Sonnensystems ausgesehen hat.

Jetzt also der gezielte Absturz der Sonde auf den Kometen. So konnte sie noch einmal Nahaufnahmen bis unmittelbar vor dem Aufprall senden. Das Unternehmen hat unzählige Daten zur Erde geschickt, die Wissenschaftler haben die nächsten Jahre mit der Auswertung genug zu tun.

Diese Mission war auch die erste, bei der Sonden sehr stark personalisiert wurden. Der kleine Lander Philae geriet zum tapferen Helden, der sich in fremde Welten traut. Da tropfte schon eine kleine Träne beim Abschied von der Sonde Rosetta über metallenen Wangen.

Als die Ingenieure die Sonde nach ihrer zweieinhalbjährigen Flugphase im elektrischen »Tiefschlaf« wieder erweckten, konnte alle Welt bei der tatsächlich sehr spannenden Erweckungsphase mitzittern: »Wach auf, kleine Sonde!« Und nicht jedes Auto springt nach einer solch langen Zeit wieder an. Die ESA richtete einen Account für die Geräte ein, die direkt angesprochen werden konnten.

»Findet Nemo« im Weltall.

Um die PR für dieses epochemachende Projekt brauchte sich also niemand zu sorgen. Das erledigte die ESA praktischerweise gleich mit. Sie fabrizierte rasante Internet-Shows. Moderatorinnen präsentierten in abenteuerlichem Tempo nacheinander alle Beteiligten vor der Kamera. (»Was it a great challenge?« – »Yes, it was a great challenge?«) Ungefähr so, wie wenn Mercedes in Autosendungen selbst tönt, wie toll doch die eigenen Autos sind. Vorbild vielleicht Niki Lauda, der sowohl Chef des Mercedes Formel-1 Unternehmens ist und gleichzeitig als TV-Experte auftritt.

Es soll Stimmung geschaffen werden. Denn es geht auch für Organisationen wie die ESA dabei auch immer um die Zustimmung zu neuen Forschungsgeldern, um die immer heftiger gebuhlt werden muss.

Die Frage kam auf, warum die Sonde mit einem Sonnensegel ausgerüstet wurde. Das wandelt mit Photozellen die Strahlen der Sonne in elektrische Energie um und versorgt die Sonde mit Strom. Doch der Lander Philae landete vor zwei Jahren ausgerechnet in einer Spalte und bekam kein Sonnenlicht ab. Nach 60 Stunden waren die Batterien leer.

Verzichtete die ESA aus Gründen der politischen Korrektheit auf jene Aggregate, die normalerweise Weltraum-Sonden mit Strom versorgen, sogenannte Radionuklidbatterien?

In denen entsteht durch radioaktiven Zerfall Wärme, mit der wiederum elektrische Energie erzeugt werden kann. Das Element muss instabil sein und zerfallen können. Meist wird dazu Plutonium 238 genommen, ein giftiges und radioaktives Schwermetall. Es ist ein sogenannter alpha-Strahler; die radioaktiven Teilchen können dünne Wände kaum durchdringen und lassen sich daher leicht abschirmen. Der Stromerzeuger ist so fest gekapselt, dass er auch bei einem Startunfall der Rakete nicht aufbrechen kann. Gefahr droht also nicht.

Immerhin sahen vor 20 Jahren beim Start der Cassini-Sonden Raumfahrtgegner den Weltuntergang nahe, als die Sonde Cassini mit den ach so gefährlichen Stromerzeugern an Bord startete. Sie inszenierten eine »Stop Cassini« Propagandabewegung. Die Sonde startete dennoch, die Welt gibt es auch noch.

Ohne solche Energielieferanten könnte kaum eine Sonde ins All reisen. Denn je weiter sie sich von der Sonne entfernen, desto schlechter funktionieren die Solarzellen.

Die ältesten Sonden, Pioneer 10 und 11, 1972 und 1973 gestartet, lieferten rund 30 Jahre Signale aus den äußeren Regionen des Sonnensystems, bis die Radionuklid-Generatoren erschöpft waren. Pioneer 11 wird in vier Millionen Jahren an den nächsten Sternen vorbeifliegen.

Auch Rover wie Curiosity, die gerade über den Mars toben, werden von Nuklearbatterien angetrieben.

Mit solchen Stromerzeugern hätten Philae und auch Rosetta jedenfalls über genügend Energie verfügt und hätte ihre Signale weiter senden können.

Allerdings war vor allem der Lander mit einem Gewicht von rund 100 Kilogramm relativ leicht. Ein solcher Generator hätte fast soviel wie die gesamte Sonde gewogen. Gewicht, das zusätzlich von der Erde in den Weltraum geschossen werden muss.

Im Augenblick aber gibt es zu wenig Plutonium 283. Das muß künstlich erzeugt werden und war bisher Begleitstoff der Atomwaffenproduktion aus Zeiten des Kalten Krieges. Die amerikanischen Anlagen im Savannah River wurden bereits 1988 geschlossen. Die noch vorhandenen Reste auf der Welt wollen die USA selbst verbrauchen. Rußland verkauft auch nichts mehr.

Kein »Öl« mehr also für die Weltraumfahrt?

Die ESA hat nie nukleare Energiequellen für Raumfahrtmissionen entwickelt. Im britischen National Nuclear Laboratory sucht man nach Ersatz für Plutonium 238, findet es möglicherweise im Americium 241, einem radioaktiven Stoff, der übrigens in sehr geringen Mengen manchen Arten von Rauchmeldern für die Wohnstuben enthalten ist.

Jetzt also, am 30. September 2016: »Mission accomplished«. Vergleiche mit der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond sind durchaus angebracht. Tschuri zieht weiter unbeeindruckt seine Bahnen entweder in Richtung Sonne, oder in Richtung des Riesenplaneten Jupiter oder aber vielleicht raus aus unserem Sonnensystem Richtung Unendlichkeit – nur fortan mit zwei kleinen Geräten auf seiner zerklüfteten Oberfläche, ein Souvenir von einem fernen Planeten.

Wir können uns wieder der Rettung von Klima und Welt widmen und unseren Planeten von CO2 befreien.