Und dann war da noch der Fall Julius Eastman – oder auch Mary Jane Leach. Zwei Komponisten, der eine schwarz, schwul, zeitweilig obdachlos und 1990 verstorben, die andere nichts davon, aber eine Weggefährtin zu Lebzeiten, die später seine Werke sammelte. Auf einem Festival im kanadischen Halifax nannte sie Anfang Juni die Namen einiger Kompositionen, die Eastman in ironischer Absicht »Crazy Nigger« oder »Evil Nigger« betitelt hatte. Nur die Namen fielen wohlweislich, Leach machte keine Ausflüge in die Begriffsgeschichte und verwendete selbst auch keinerlei »offensive Sprache«. Wenige Stunden später war ihr eigenes Konzert abgesagt – um »weiteren Schaden abzuwenden«. Zuvor waren wieder einmal akute »Verletzungen« bei Teilnehmern aufgetreten.

Unterdessen wurde an der University of California eine Untersuchung gegen einen Dozenten eingeleitet, weil er Martin Luther Kings »Letter from Birmingham Jail« vorgelesen hatte. Auch in dem Text des schwarzen Bürgerrechtlers kommt das »n-word« vor.

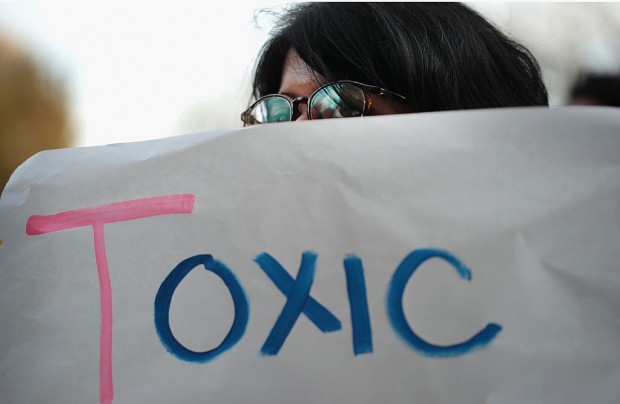

Manchmal scheint das beste der Argumente nicht zu helfen. Wie viele Fälle von unberechtigtem Fenstersturz, von wahllosem »deplatforming«, wie viel erzwungene Abgänge und Rücktritte ohne Grund sich in wenigen Wochen an die George-Floyd-Proteste angeschlossen haben, ist beeindruckend und erschütternd zugleich. Am 6. Juni begann die von dem britischen Journalisten Toby Young gegründete »Free Speech Union« mit der Veröffentlichung eines Threads in 31 Teilen, in dem die verschiedensten Fälle dokumentiert sind. Viele endeten mit einem Rauswurf, andere mit Suspensionen, von denen einige wenige wieder aufgehoben wurden. Andere Schicksale sind bitterer als das. Auch nicht prominente Beispiele, die es dennoch in die Medien schafften, gibt es zur Genüge, wie ein anderer Twitter-Thread deutlich macht.

Die Entlassungen und Rücktritte ziehen sich durch alle Berufe. Manche reagieren trotzig, viele demütig, andere mit stillem Rückzug. So wurde ein Fußballspieler aus Los Angeles gefeuert, weil seine Frau die »Black Lives Matter«-Bewegung kritisiert hatte – unter anderem mit der Abwandlung »Black Nikes Matter« zu einem Bild mit Plünderern. Ihr Mann, der gebürtige Serbe Aleksandar Katai, postete eine Entschuldigung, die nur zur Hälfte von ihm stammen dürfte und natürlich den Satz »Black lives matter« enthält. Ohne dieses Mantra geht solches nicht mehr vonstatten.

Der Chefredakteur des kulinarischen Magazins Bon Appétit trat zurück, angeblich weil seine Würdigung der BLM-Proteste nicht ausreichend stark ausgefallen war – tatsächlich drängen zur gleichen Zeit bis dahin »unterdrückte« Mitarbeiter ins Rampenlicht. Der zurückgetretene Ex-Chef gelobte, »über die Arbeit, die er als menschliches Wesen« noch an sich selbst zu leisten hatte, nachzudenken. Und als ein bekennender Sozialist, Marxist und Obama-Campaigner darauf hinwies, dass gewaltsame Proteste möglicherweise kontraproduktiv seien, fanden einige, dieses rieche ganz gewaltig nach »anti-blackness«. Einige Tage später wurde der 28-jährige Datenanalytiker David Shor von Civis Analytics gefeuert. Über die Umstände darf er keine Auskunft geben. Das anlassgebende Argument Shors war relativ einfach und doch zu anspruchsvoll für die sengenden Moralisierer.

Der Brexit-Erfinder Nigel Farage darf nicht mehr Gastgeber einer einstündigen Radiosendung beim britischen Sender LBC sein, nachdem er »Black Lives Matter« mit den Taliban verglichen hatte. Disney, T-Mobile und andere Firmen zogen ihre Anzeigen aus der Fox News-Sendung »Tucker Carlson Tonight« ab, weil ihnen Carlsons grundsätzliche Kritik der BLM-Bewegung nicht gefiel. Schließlich verwendete eine Fernsehmoderatorin des kanadischen Staatssenders CBC in einer internen Konferenz das falsche, offenbar rassistische Wort (welches, ist unbekannt) und wurde suspendiert, obwohl sie sich sofort bei ihren Mitarbeitern entschuldigt hatte. Die Geschasste gab sich »tief beschämt«.

Fintenreich zeigte sich dagegen der Besitzer jenes Football-Teams, das einst und für lange Zeit »Washington Redskins« geheißen und so an den Kampfesmut der Ureinwohner Nordamerikas erinnerte hatte, die sich gelegentlich im Kampf die Haut mit roter Farbe bemalten. Da er sein Team umbenennen musste, wählte er einfach gar keinen Namen und beließ es fürs erste bei »Washington Football Team« – das ist zumindest die These eines amüsanten Artikels aus dem Washington Examiner. Tatsächlich könnte ein neuer Name noch folgen. Man darf gespannt sein.

Studenten als moralisierende Zensoren

Eine besondere Hartnäckigkeit bekommen die Dispute an den Universitäten des Landes. Das ist zum einen so, weil dort eine Studentenschaft vertreten ist, die sich mit Vorliebe in die Rolle des moralisierenden Zensors begibt (und sich darin mit einem Teil des Lehrkörpers trifft). Zum anderen können die Angegriffenen ihren Angreifern hier meistenteils noch »mit Gleichem« erwidern und haben auch ein besonders geheiligtes Recht dazu, das im Grunde jedem Amerikaner gebührt, aber hier besonders hochgehalten werden sollte. Gemeint ist natürlich der Erste Verfassungszusatz mit seinen Versprechen der Rede-, Religions-, Presse- und Versammlungsfreiheit. All das heißt aber nicht, dass die Lage an den Universitäten eine grundsätzlich bessere wäre.

So forderten Studenten der University of California Los Angeles am 4. Juni die Entlassung von Professor Gordon Klein, weil er sich geweigert hatte, seinen schwarzen Studenten die Prüfung zum Semesterabschluss zu erlassen. Als Grund für den Vorstoß galt die Trauer um George Floyds Tod. Ähnliches Entgegenkommen gibt es sonst aber nur wegen Todesfällen in der Familie oder aufgrund religiöser Unterschiede. Ein Kollege hatte sich statt einer Abschlussarbeit einen einseitigen Aufsatz – mit einfachem oder doppeltem Zeilenabstand – zu den Fragen erbeten: »Was geht gerade in unserem Land vor sich?« und »Wie geht es mir damit?«

Klein hatte keine Lust auf solches und fragte zunächst, weil er zuletzt nur online Unterricht gegeben hatte, welche Studenten überhaupt schwarz seien. Und was sollte er mit gemischtrassigen Studenten machen? Ihnen einen halben Nachlass geben? Diese Antwort wurde als »extrem unsensibel« und rassistisch empfunden, wo der Student doch um »Empathie und Mitgefühl in einer Zeit bürgerlicher Unruhe« gebeten hatte.

Letztlich wurde Klein suspendiert, weil er sich weigerte, schwarzen Studenten die Abschlussprüfung zu erlassen. Dabei folgte er so schlicht den Regeln der Universität, in denen solche Ausnahmen nicht vorgesehen sind. Nun wird der Vorgang untersucht. Kleins Haus steht unter Polizeischutz. Eine Petition für seine Rehabilitierung läuft noch immer. Ähnliche Kritik erntet die Schwarzenbewegung auch von anderen. So bemerkte Charles Negy, Psychologie-Professor an der University of Central Florida, in einem Tweet: »Das schwarze Privileg ist real.« Neben der »affirmative action« gebe es unter anderem spezielle Stipendien für Schwarze. Und nicht zuletzt gelte: »Von Kritik abgeschirmt zu sein, ist ein Privileg. Aber als Gruppe verlieren sie so auch ein sehr nötiges Feedback.« Natürlich blieb auch Negy nicht unbehelligt von Nachstellungen. Eine Kampagne gegen ihn wurde losgetreten, eine Untersuchung durch die Universität eingeleitet.

Im zweiten Teil wird es um zwei schockierende Fälle aus der US-amerikanischen Academia gehen.