Die Debatte um „Das Deutsche als Männersprache“ – so der Titel eines1984 erschienenen Buches von Luise F. Pusch – wurde schon vor vierzig Jahren geführt, allerdings nur „akademisch“. Sie blieb dann jahrzehntelang ein Eliten- und Nischenproblem, das die Masse der 100 Millionen Deutschsprecher nicht erreichte (einschließlich des Wortes gendern). Das änderte sich in den letzten drei Jahren – zum Erstaunen der früheren Protagonisten der „geschlechtergerechten“ Sprache: Pusch, die Altmeisterin des Sprachfeminismus, kann sich die plötzliche Verbreitung des Genderns nicht erklären, und der Anglist Anatol Stefanowitsch, der noch 2017 in einer Streitschrift („Eine Frage der MORAL. Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen“) fast verzweifelt appelliert hatte, endlich zu gendern, zeigt sich total überrascht:

„Dass es die gesprochene Version des Gendersternchens [Lehrer + kurze Pause + innen] in Talkshows und Nachrichtensendungen schaffen würde, hätte vor einem Jahr niemand vermutet.“ (Tagesspiegel 3. September 2021)

Der publizistische Durchbruch des Genderns hatte zwei nichtsprachliche Gründe: Erstens die die gesetzliche Anerkennung eines „dritten Geschlechts“ und, zweitens, die Coronakrise.

Das dritte Geschlecht

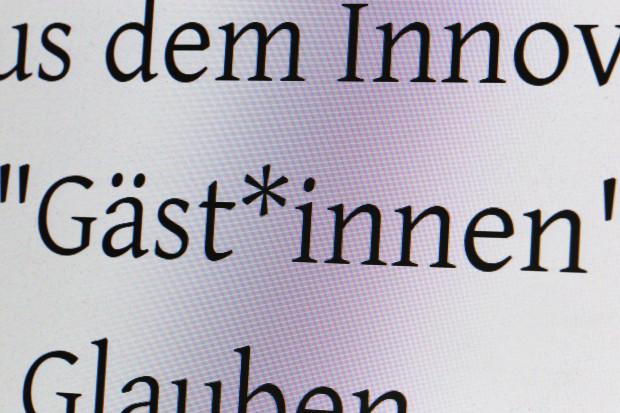

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 musste im Personenstandsregister der bisherige Geschlechtseintrag „männlich“ bzw. „weiblich“ um eine dritte Kategorie erweitert werden, die für Personen gilt, „die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen“. Für dieses dritte Geschlecht, „divers“ genannt, reichte die beim Gendern bisher übliche Paarformulierung (Lehrer und Lehrerinnen) nicht mehr aus: Es entstanden künstliche Wortbildungen, in denen die Diversen zwischen Wortstamm und der Endung –innen graphisch durch ein Sonderzeichen repräsentiert wurden: Genderstern (Lehrer*innen), Binnen-Unterstrich (Lehrer_innen), Binnen-Doppelpunkt (Lehrer:innen) u. Ä. Das ursprüngliche Anliegen des Sprachfeminismus, nämlich die Frauen wie in der Anrede (Meine Damen und Herren) sprachlich gleichrangig mit den Männern „sichtbar“ zu machen, ging damit verloren: sie wurden reduziert auf das Wortanhängsel –innen. Allerdings erweiterte sich die damals abflauende Genderdebatte zur Diversitätsdebatte, und erhielt damit neuen Auftrieb.

Corona macht‘s möglich

Die Coronakrise zeigte schlagartig, welche enormen Möglichkeiten der Staat hat, das Alltagsverhalten seiner Bürger zu steuern, und wie sich auch unsinnige Maßnahmen durchsetzen lassen. Wenn die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ohne weiteres „Maske“ tragen und „Abstand“ halten, könnten sie dann nicht auch beim Kommunikationsmittel „Sprache“ neue Regeln akzeptieren?

Das bisher für die Massenkommunikation als „nicht praktikabel“ geltende Gendern schien plötzlich machbar, und viele begannen, es auszuprobieren: Radio, Fernsehen, Unternehmen (Deutsche Bahn, Lufthansa, Audi), soziale Netzwerke,

Kultureinrichtungen und Verbände (Katholischer Frauenbund). Sie alle wollten auf der Höhe der Zukunft sein: „modern“, „progressiv“, „weltoffen“, „für Vielfalt“ usw. Gendern wurde so zum politischen Bekenntnissymbol für eine neue Welt – mit dem erwünschten Nebeneffekt, dass es von den realen Problemen (Desinformation beim Rundfunk, Verspätungen bei der Bahn usw.) ablenkte.

Systematisches und selektives Gendern

Nach Umfragen lehnt die Mehrheit der Deutschen das Gendern ab. Aber was verstehen die Befragten unter „Gendern“?

Sprachwissenschaftlich empfiehlt sich, zwischen „systematischen“ und „selektiven“ Gendern zu unterscheiden. Im ersten Fall ändert sich die Grammatik des Deutschen: Das sogenannte „generische Maskulinum“, mit dem eine gemischtgeschlechtliche Personengruppe bezeichnet wird („Heute für Besucher geschlossen“) entfällt als sprachliches Mittel; an seine Stelle treten gegenderte Formulierungen („Heute für Besucher*innen geschlossen“) oder Neutralformen ohne Geschlechtsbezug („Heute für Besuchende geschlossen“). Im allgemeinen Sprachgebrauch kommt systematisches Gendern praktisch nicht vor; es wird nur in speziellen Textsorten (Verordnungstexte, Parteiprogramme) verwendet und dort in der Regel „fehlerhaft“, was heißt: häufig tritt immer noch das generisches Maskulinum auf, z. B. wollen die GRÜNEN (Bundestagswahlprogramm 2021, S. 9) eine Energiewende für „Mieter*innen“ und dabei „Mieterstromprojekte fördern“.

Beim selektiven Gendern bleibt das generische Maskulinum erhalten, wird aber gelegentlich durch eine Genderform ersetzt. Das Verhältnis „generisches Maskulinum : Genderform“ beträgt in Zeitungen wie der SZ oder der ZEIT und im ZDF-heute durchschnittlich 10 : 1. Gendern ist also stilistisch „markiert“ und soll den Leser oder Hörer auf ein politisches Bekenntnis des Autors aufmerksam machen. Mit sprachlicher „Geschlechtergerechtigkeit“ hat dieses ̶ inzwischen in den Medien weit verbreitete – „Gendern light“ nichts zu tun. Die plötzliche Umstellung vieler Journalisten vom Nicht-Gendern zum selektiven Gendern wirft allerdings die Frage auf, wie freiwillig dies geschah.

Abzeichen Gendern

Kommunikativ funktioniert das Gendern wie ein Abzeichen: Es erlaubt, den Sprecher politisch einzuordnen, von „Links“ bis zu Ausläufern der „Mitte“, aber keineswegs „Rechts“. Solche Sprach-Abzeichen sind nicht neu, sie treten vor allem in Umbruchzeiten auf, um „Freund“ und „Feind“ zu unterscheiden.

Ein historisches Beispiel. Während der Französischen Revolution wurden zunächst (1789) die materiellen Privilegien (Steuerfreiheit) des Adels abgeschafft, dann (1790) die symbolischen: Titel, Wappen, Dieneruniformen, die als „Symbole der Knechtschaft“ galten. 1792 führten die Revolutionäre zum Zeichen der „Gleichheit“ (égalité) die Einheitsanrede „Bürger“ (citoyen) bzw. „Bürgerin“ (citoyenne) ein und im November 1793 – zum Zeichen der „Brüderlichkeit“ (fraternité) – das allgemeine Duzen, Diese Anrederevolution hatte durchaus Erfolg, aber nur kurz: Nach dem Ende der Revolutionszeit (1795) versickerte sie.

In Deutschland fordert (noch) keine Partei das „Du für Alle“. Aber ließe sich ein solches allgemeines Du nicht als Mittel für „sozialen Zusammenhalt“ und gegen „gesellschaftliche Spaltung“ politisch begründen? Jedenfalls wäre es – wie das Gendern – billig und zudem sprachlich viel einfacher; denn Duzen können alle Deutschsprecher.

Die Zukunft des Genderns

Systematisches Gendern beherrschen nur wenige. Dass ein so kompliziertes Formulierungsverfahren sich im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzt, ist ausgeschlossen, weil eine einfache grammatische Alternative besteht: das generische Maskulinum. In der Alltagskommunikation („Der Nächste bitte!“, „Jeder weiß das“) kommt es auf Schritt und Tritt vor, und auch „fortschrittliche“ Medien verwenden es viel häufiger als gegenderte Formen. Übrigens: In der Literatur schreibt niemand auf Genderdeutsch.

Beim selektiven Gendern können die Sprecher Routineformeln wie Bürger und Bürgerinnen (ausgesprochen meist „Bürgerundbürger“) oder Schüler und Schülerinnen relativ leicht lernen und in die Rede einfließen lassen, um ihre Genderwilligkeit zu zeigen. Allerdings bekommen die Genderisten, die derzeit massiv zunehmen, ein Imageproblem, nämlich das des „Mitläufers“: Warum wechselt ein Fernsehmoderator (Börse vor acht), der jahrelang von Investoren und Anlegern sprach, plötzlich zu „Investoren und Investorinnen“ bzw. „Anleger und Anlegerinnen“? Das Deutsch wird dadurch nicht besser – im Gegenteil: die Paarformulierung erweckt sprachlich den Eindruck, an der Börse würden nur „Männer“ und „Frauen“ investieren und nicht anonyme Fonds.

Mitläufer richten sich nach dem politischen Wind, und der kann sich drehen. Es muss nicht ein Systemwechsel sein, der das Gendern beendet, es genügt schon die Ermüdung der Leser und Hörer: Gendern ist weder unterhaltsam noch schön, und es gibt keinen rationalen Grund, warum bestimmte Personengruppen (Ministerpräsidenten, Journalisten) gegendert werden, andere (Deppen. Betrüger) aber nicht. Fazit: Eine gute Zukunft wird das Gendern nicht haben, mit einem Wort (meiner Frau): es ist „saublöd“.