Es gehört zu den Seltsamkeiten der gegenwärtigen Krise des Westens, dass in einer Zeit, in der die USA durch interne politische Konflikte stärker denn je geschwächt sind und auch sonst in ihrer globalen Stellung in der Welt allenthalben bedroht sind, die kulturelle Hegemonie Amerikas im Westen eher zunimmt. Es gibt kaum eine politische Modeströmung, die nicht von den USA aus relativ rasch auf Europa übergreift, was in der Vergangenheit in dieser ausgeprägten Form nicht immer der Fall war. Besonders deutlich ist dieser kulturelle Einfluss im Bereich des ideologisch überhöhten Antirassismus in Verbindung mit einem Kampf für die Rechte von Minderheiten jeder Art und gegen die vermeintlichen Privilegien der Mehrheitsgesellschaft.

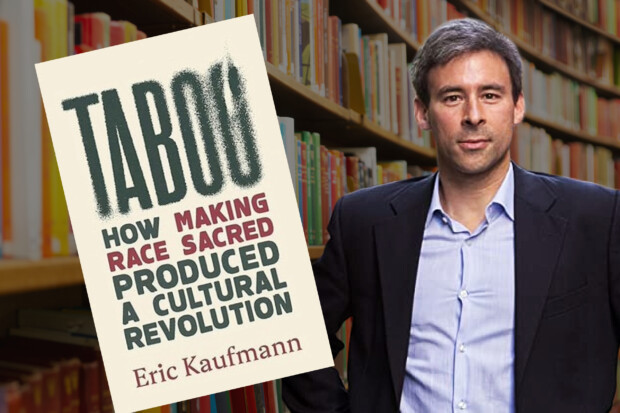

Dies ist das Thema von Eric Kaufmanns Buch „Taboo“. Kaufmann, der Kanadier ist, aber in Hongkong als Sohn einer chinesischen Mutter geboren wurde, lehrt in Großbritannien an einer Privatuniversität, nachdem er seine Professur am Birkbeck College auch wegen des dortigen politischen Drucks und des ständigen Mobbings aufgegeben hat.

Die USA, das betont auch Kaufmann, können eine besonders unerfreuliche Geschichte der Diskriminierung ethnischer Minderheiten – ganz besonders, aber keineswegs ausschließlich der Afroamerikaner – aufweisen, so dass es einen nicht wundern muss, dass seit den 1960er-Jahren diese Geschichte zum Gegenstand einer kritischen Aufarbeitung geworden ist und man versuchte, die Gesellschaft von dem fatalen Einfluss rassistischer Vorurteile zu reinigen. Allerdings ist dieser Kampf gegen wirklichen und vermeintlichen Rassismus sowie gegen Diskriminierung von Minderheiten jeder Art in den letzten rund 10 Jahren, also seit Beginn des „Great Awokening“ immer mehr eskaliert. Jede noch so vorsichtige kritische Bemerkung über das Verhalten ethnischer Minderheiten gilt nun als eine schwere rassistische Aggression, die sanktioniert werden muss, unter Umständen auch rechtlich.

Ähnliches gilt für Kritik an den Ansprüchen sexueller oder sonstiger Minderheiten auf Vorzugsbehandlung. Zugleich wird die Kultur der bisherigen Mehrheitsgesellschaft systematisch diskreditiert. Kaufmann spricht hier von Dekulturation. Das zeigt sich im Sturz von Denkmälern genauso wie in der „Dekolonialisierung“ des Schulunterrichts oder des Wissenskanons an den Seminaren der Universitäten. Es geht eigentlich darum, die historischen Narrative, auf die sich das Selbstverständnis der bisherigen weißen Mehrheitsgesellschaft stützt, vollständig zu diskreditieren und durch eine rein negative Geschichtsbetrachtung, die das eigene Land und den Westen nur als böse und sündhaft erscheinen lässt, zu ersetzen.

„Kultureller Sozialismus“ als hegemoniale Ideologie der Gegenwart

Kaufmann, ein früher Kritiker der woken Linken, sieht in dem Versuch aus dem Schutz von Minderheiten jeder Art eine Art von Religion zu machen, nicht weniger als einen „kulturellen Sozialismus“. Dieser Begriff ist nicht unproblematisch, denn der heutigen woken Linken sind die Anliegen der traditionellen Linken, der es um Umverteilung, unter Umständen auch um die Verstaatlichung der Produktionsmittel ging, ja meist fremd. Was Kaufmann meint, ist jedoch, dass die neue woke Linke darauf besteht, alle gesellschaftlichen Unterschiede, die sich etwa im unterschiedlichen beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg bestimmter Gruppen zeigen, einzuebnen, weil solche Unterschiede eben nur auf Diskriminierung beruhen könnten.

Nun ist die Idee einer Bevorzugung der Vertreter von Minderheiten bei der Vergabe von Studienplätzen oder bei der Besetzung von Stellen gerade in den USA keineswegs neu. Schon Ronald Reagan als Präsident versuchte, diese Politik 1987 zu stoppen, scheiterte damals aber an seiner eigenen Partei, die sich bei farbigen Wählern nicht unbeliebt machen oder rassistisch erscheinen wollte, übrigens ein für Mitte-Rechts-Parteien – das waren die Republikaner damals noch – typisches Verhalten, das sich bis in die Gegenwart hinein so heute auch in Großbritannien bei den Tories oder in Deutschland bei der CDU findet. Bürgerliche Parteien dieser Art sind Konflikten dieser Art fast immer ausgewichen und haben zugleich das Verständnis für die politische Bedeutung von Kultur und Bildung, das sie einmal besaßen, seit den 1980er-Jahren immer mehr verloren.

Da sie auch die Universitäten nur noch als Dienstleiter sehen, die möglichst wirtschaftlich und gewinnbringend arbeiten sollen, begreifen sie nicht, was es bedeutet, wenn sie als Konservative keine eigenen kulturellen Leitbilder mehr haben und auch deshalb die Universitäten, jedenfalls die Geistes- und Sozialwissenschaften nur noch von den progressiven Kräften dominiert werden, die die Gesellschaft tiefgreifend verändern wollen. Der langfristige politische Einfluss von Bildungsinstitutionen ist von moderaten Konservativen durchgehend unterschätzt worden; auch das erklärt den Sieg der woken Linken über ihre Gegner und deren kulturell hegemoniale Stellung.

Die Ergebnisse sind erschreckend. Heute geht es um weit mehr als nur um positive Diskriminierung von Minderheiten; jedes kritische Wort über eine ultraliberale Immigrationspolitik kann einen heute in Schwierigkeiten bringen. Was die Universitäten betrifft, so verlangen sie in den USA und Kanada und zum Teil auch in Großbritannien von Bewerbern heute oft ein explizites Bekenntnis zu „Diversity, Equality and Inclusion“ (DEI), Vielfalt, Integration und effektiv gleiche Erfolgsquoten für alle ethnischen und sozialen Gruppen, was faktisch auf eine Art ideologische Gleichschaltung hinausläuft, weil man damit ein sehr spezifisches linkes Weltbild übernimmt.

In Schwierigkeiten kann auch geraten, wer darauf besteht, dass es nur zwei biologische Geschlechter gebe, oder dass die westliche Kultur anderen Kulturen in manchen Aspekten vielleicht doch überlegen ist, etwa in ihrem Verhältnis zum modernen Verfassungsstaat oder weil sie die Fundamente für den Aufstieg der Naturwissenschaften seit dem 17. Jahrhundert legte. Zumindest in den USA riskiert man mit solchen Ansichten durchaus seinen Job und mit starkem Mobbing, das das eigene Leben zur Hölle werden lässt, in Großbritannien muss man mit Ähnlichem rechnen.

Ist der Kampf gegen Meinungsfreiheit im Namen des Schutzes von Minderheiten auch Ausdruck einer Feminisierung der Kultur?

Hinter der Tabuisierung abweichender Meinungen in all diesen Bereichen steht eine komplexe Entwicklung. Zum einen werden Menschen heute anders als früher geradezu ermutigt, ihre Verletzlichkeit und ihre Traumata auszuleben, statt sich gegen die Herausforderung durch eine feindselige Umgebung abzuhärten und Widerstandskräfte, Resilienz zu entwickeln. Im gleichen Atem wird es als Verpflichtung der Gesellschaft gesehen, sich all der Menschen therapeutisch anzunehmen, die sich durch subjektive, oft auch bloß eingebildete Diskriminierungserfahrungen oder durch vermeintliche Mikroaggressionen emotional verletzt fühlen. Es ist ein neues therapeutisches Ethos entstanden, das nichts so stark tabuisiert wie ein selbstbewusst offensives Auftreten, der wirklich oder scheinbar Privilegierten und Stärkeren und natürlich auch von Männern ganz allgemein (soweit sie nicht ethnischen oder religiösen Minderheiten angehören). Dieses neue Ethos findet seine leidenschaftlichsten Anhänger vor allem unter jungen akademisch gebildeten Menschen unter 30 und ist, so Kaufmann, zum Teil das Resultat einer flächendeckenden Indoktrination, der diese Menschen an den Schulen und Hochschulen ausgesetzt waren und sind.

Allerdings scheinen junge Frauen sich dieses Ethos stärker zu eigen zu machen als Männer, und, auch wenn das eine gewagte Spekulation ist, könnte man in diesem Lebensmodell, denn das ist es am Ende, eben auch ein Ergebnis einer Feminisierung der Gesellschaft sehen. Einerseits werden Menschen, wenn sie „geschützten Gruppen“ angehören, geradezu dazu ermutigt, ihre Verletzlichkeit offen zu zeigen und andererseits werden verbale Aggressionen jeder Art nun stark sanktioniert. Männer neigten vermutlich immer schon stärker dazu, Konflikte offen auszutragen als Frauen, so dass es naheliegend ist, in einer stärker feminisierten Kultur typisch männliches Konfliktverhalten dieser Art zu tabuisieren.

Kaufmann glaubt allerdings zeigen zu können, dass gerade an den Universitäten nur eine Minderheit von Aktivisten dafür eintritt, die vermeintlichen Feinde von Toleranz, die etwa verbotene, „verletzende“ Wörter verwenden, hart zu bestrafen, dass diese Minderheit sich aber oft durchsetzt, weil es eine große, eher moderat linksliberale oder konventionell liberale Gruppe gibt, die in den Kulturkämpfen nicht auf die falsche Seite geraten und nicht selbst als rassistisch oder queer-feindlich gelten will. Zum Teil hat man auch einfach nur Angst vor den persönlichen Konsequenzen, die das für einen haben könnte, es ist also Opportunismus.

Die Sanktionen gegen den politischen Gegner sind auch die Folge einer zunehmenden politischen Moralisierung der Politik. Hier ist auffällig, jedenfalls gibt das für die USA und zum Teil mittlerweile auch Großbritannien, dass woke Linke oft auch jeden privaten Kontakt mit Personen, die dem anderen politischen Lager angehören, strikt ablehnen und in diesen Menschen pauschal persönliche Feinde sehen, während die Konservativen in den USA, also die Republikaner auf dieser Ebene oft toleranter sind, trotz der oft sehr aggressiven und zum Teil auch hasserfüllten Rhetorik ihrer Anführer.

Aber wenn es darum geht, einen Mann oder eine Frau aus dem Gegenlager zu „daten“, wäre man dazu dann doch bereit, während ein amerikanischer Linksliberaler oder „Kultursozialist“, wie Kaufmann ihn nennen würde, sich meist nicht vorstellen kann, eine Freundin zu haben, die Anhängerin Trumps ist. Hier gibt es also durchaus Unterschiede, die den Eindruck bestätigen, dass Linke mehr als Konservative in umfassender politischer Feindschaft und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden eine Tugend auch in privaten Beziehungen sehen.

Besonders stark ist die moralische Abscheu gegen Konservative in den USA übrigens bei weißen Progressiven, nicht bei Farbigen, die hier anscheinend deutlich nachsichtiger sind, das legen empirische Daten nahe. Hier scheint wohl eine Rolle zu spielen, dass weiße Progressive ihre eigene Herkunft und einen Teil ihrer eigenen Identität, die aus ihrer Sicht historisch kontaminiert ist, hassen und diesen Hass auf den politischen Gegner projizieren, was bei Farbigen in dieser Form nicht der Fall ist.

Kaufmann schlägt eine politische Rosskur vor, um das Blatt zu wenden

Kaufmann beschreibt diese Entwicklungen aber nicht nur, er glaubt auch ein Rezept zu haben, wie man sie bekämpfen kann. Was er vorschlägt, kommt freilich einer wahren Rosskur gleich, die ihre eigenen Gefahren mit sich bringt. Am Ende heißt es dann vielleicht: Operation gelungen, Patient tot. Einer Indoktrination von links will er an den Schulen eine Indoktrination von rechts entgegensetzen, so wie manche republikanische Gouverneure in den USA, namentlich DeSantis in Florida, das bereits versucht haben umzusetzen. Auch die Autonomie von Bildungs- und Kulturinstitutionen, wie von Universitäten und Museen müsse politisch eingeschränkt werden, wenn diese faktisch vollständig von progressiven Aktivisten beherrscht würden. Das gelte umso mehr, weil Regierungen, auch linke Regierungen doch damit rechnen müssen, Wahlen zu verlieren; Bildungsinstitutionen sind öffentlichem Druck hingegen oft entzogen, weil sie vermeintlich von neutralen „Experten“ geleitet werden, die im Namen der Wissenschaft handeln und sich damit gegen Kritik immunisieren können.

Man muss zugeben, dass das tatsächlich ein Problem ist. Die Autonomie von Hochschulen zum Beispiel deshalb stark einzuschränken, kann dennoch nur Ultima Ratio sein, wenn gar kein anderes Mittel mehr bleibt. Besser wäre es, private Stiftungsuniversitäten zu schaffen, die ein Gegengewicht zum progressiven Mainstream darstellen. In den USA und zum Teil auch in Großbritannien gibt es ja solche Hochschulen schon. Außerdem müsste dafür gesorgt werden, dass an Universitäten politische Minderheiten ebenso gegen Diskriminierung geschützt werden wie ethnische oder sexuelle Minderheiten.

Kaufmanns Forderung hingegen, man müsse eine Art Äquivalent zur National Rifle Association oder zu der evangelikalen politischen Bewegung in den USA schaffen, um den Kulturkrieg gegen die woke Linke zu führen, ist problematisch; damit landet man natürlich im politischen Kielwasser von Politikern wie Trump oder J. D. Vance, den Trump im Wahlkampf zu seinem „running mate“ gemacht hat. Will man das wirklich? Ihm ist aber zuzustimmen, dass die woke Linke den Kulturkrieg nicht nur gewinnen wird, sondern auch ihre Forderungen nach einer vollständigen gesellschaftlichen Transformation immer weiter steigern wird, wenn sie nicht auf entschiedenen Widerstand stößt. Es beginnt vielleicht mit der juristischen Anerkennung nicht-binärer sexueller Identitäten, sehr bald wird dann verlangt, im Alltag irgendwelche absurden Phantasiepronomen zu verwenden, wenn Menschen sich mal wieder eine neue Identität zugelegt haben. Und am Ende dominiert die Sprach- und Gedankenpolizei dann alles.

Auch ist klar, dass das progressive Lager am Ende auf verfassungsrechtlich garantierte Freiheitsrechte wenig Rücksicht nehmen wird, wenn es um die Bekämpfung des politischen Gegners geht. Die politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, die Mathias Brodkorb nachgewiesen hat, ist auch hier bei uns in Deutschland schon jetzt ein gutes Beispiel dafür. Von daher muss das „bürgerliche“ Lager die Herausforderung des Kulturkrieges, den die Linke führt, annehmen und selbst zur Offensive schreiten. Das geht nur, wenn man aufhört, sich primär auf wirtschaftspolitische Fragen zu konzentrieren und die Bedeutung kultureller Konflikte in der Politik anerkennt.

Notwendig ist es auch, ideologische Konstrukte wie die Critical Race Theory oder die Transgenderideologie genauso als toxischen Radikalismus zu brandmarken wie völkischen Rassismus oder andere rechtsradikale Ideen. Davon jedoch sind wir in Europa meilenweit entfernt, und es wird wohl mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis das konservative Lager die Herausforderung durch den progressiven Antiliberalismus annehmen wird und dagegen eigene Waffen entwickelt. Scheitert dieser Versuch, dann wird es wie in den USA primär die „Alt-Right“ sein, mit ihrem Dauerappell an Wut und Empörung, die diesen Kampf führt, das ist unausweichlich.

Eric Kaufmann, Taboo: How Making Race Sacred Produced a Cultural Revolution, London 2024, 394 S.