Warum sollte man sich noch mit den „Meisterdenkern“ der Linken aus dem vergangenen Jahrhundert befassen? Sind das nicht alte Hüte? Ist der Marxismus in seinen wesentlichen Spielarten nicht längst widerlegt, hat er nicht jedes größere Interesse verloren? Für viele Bereiche des linken Denkens trifft dies zweifellos zu, trotz der periodisch wiederkehrenden Versuche, Marx und seinen „Followern“ eine neue Resonanz zu verschaffen.

Das wichtigste Erbe der marxistischen Linken besteht jedoch fort: Es ist das, was der 2020 verstorbene englische Philosoph Roger Scruton, die „Transformation der politischen Sprache“ nennt. Daher zielt sein eigenes Buch über die linken Denker des 20. Jahrhunderts in erster Linie darauf ab, „die Sprache vor dem sozialistischen ‚Neusprech‘ zu bewahren“. Dazu aber ist es höchst hilfreich, im Blick zurück zu erkennen, wie dieses Neusprech in die Welt gesetzt wurde und was diese Form der ideologischen Sprache für ein realitätsgerechtes Denken bedeutet. Im linken Denken sieht Scruton nicht nur eine fehlgeleitete Religion oder eine Art Gnostizismus, dem es auf der Grundlage eines angeblichen Wissens um die Macht geht. Vielmehr erkennt er bei vielen der untersuchten Autoren eine Zurückweisung des Erbes der abendländischen Zivilisation, die sich aus einer Haltung der Negativität speise.

In der Galerie der linken Denker, die Scruton von dem Leser Revue passieren lässt, sind auch solche vertreten, an die hierzulande wohl niemand so schnell denken wird, wie Edward Thompson, John Kenneth Galbraith oder Ronald Dworkin, aber auch der hierzulande eher bekannte kommunistische Historiker Eric Hobsbawm. Insbesondere Letzterer hat durch seine lebendige Geschichtsschreibung das Bild des Kapitalismus stark geprägt, aber auch durch seine verschleiernde Darstellung der bolschewistischen Herrschaft zur Verharmlosung linker Diktaturen beigetragen.

Seine Pose der Verneinung verbinde sich mit einer Anverwandlung des Marxismus, der von Sartre nie wirklich kritisiert werde. Der Begriff der „Totalität“, den Sartre vom Marxismus übernommen habe, verberge letztlich „die Leere im Herzen des Systems, wo eigentlich Gott hingehörte“.

Zu den zentralen und nachhaltig wirksamen Denkern der Linken rechnet Scruton den im heutigen Ungarn weniger geschätzten Georg Lukács, der früh einen Hass auf den Kapitalismus kultivierte und den Marxismus, dem er sich anschloss, als eine totale Weltanschauung begriff, zu der man geradezu konvertieren müsse. Lukács, der sich dafür einsetzte, „nicht-kommunistische Schriftsteller und Intellektuelle zu denunzieren und ihre Schriften zu verbieten“, trug dazu bei, der bürgerlichen Gesellschaft und der Wirtschaftsform „Kapitalismus“ in die Schuhe zu schieben, was er mit den Begriffen Fetischismus, Entfremdung und Verdinglichung bezeichnete.

Das bedeutetet nach Scruton aber, „dass die Leiden und die Sündhaftigkeit der Menschheit keine andere Erklärung brauchen als die Existenz des kapitalistischen Systems“. Die schon bei Hegel und Feuerbach angelegte „Ersatztheologie“ finde ihre Fortsetzung im Marxismus, ja die wichtigste Leistung von Lukács bestehe in der Enthüllung der theologischen Bedeutung der Marx’schen Wirtschaftslehre. Von Lukács geht Scruton zu den Denkern der Frankfurter Schule über, die wie Adorno und Horkheimer eine marxistisch geprägte Kulturkritik popularisierten, aber keine Vorstellung einer positiven Utopie mehr boten, die von irgendeiner Anschaulichkeit geprägt war. Bei Habermas überkommt Scruton offenkundige Langeweile, weil in dessen Schriften ein bürokratischer Stil vorherrsche, der die Ödnis seiner Abstraktionen endlos auswalze.

Scruton sieht durchaus, dass die von der Frankfurter Schule geübte Kritik der Konsumgesellschaft einen wahren Kern besitzt. Handele es sich dabei doch um eine Wahrheit, die bereits im Alten Testament enthalten war, wo der Götzendienst als Abwendung von Gott gedeutet wird. Adorno habe nicht an Gott geglaubt; sein wahrer Gott sei Utopia gewesen, die sich gegen den falschen Gott des Konsumismus wandte. Auch die „Kritik der instrumentellen Vernunft“ habe ihre Berechtigung. Aber es seien konservative Denker wie Burke, Hegel oder Oakeshott gewesen, die in der instrumentellen Vernunft einen Verlust des Respekts vor Institutionen und Loyalitäten sahen, welche der Frankfurter Schule wie früheren Marxisten als „bürgerlich“ galten und daher im Letzten zerstört werden sollten.

Die weiteren Entwicklungen des linken Denkens bis hin zu einem weltweiten Kulturkampf, in dessen Rahmen auch der Postkolonialismus einzuordnen ist, zeichnet Scruton vor dem Hintergrund von Antonio Gramscis Verlagerung des Interesses von der Ökonomie auf die Kultur nach – bis hin zu den populären Kommunisten unserer Tage wie Alain Badiou oder Slavoj Žižek, der mit irritierender Nonchalance sogar wieder an Lenin anknüpfen will. Hier entfaltete sich auch eine Form der Kritik, an der wir heute noch oder vielleicht mehr denn je zu nagen haben – denn es geht hier um nichts Geringeres als Munition gegen das Abendland, das sich in einer „Epoche des kulturellen Selbstmords“ befinde, wie Scruton mit Blick auf die USA schreibt: „Viele, die die Wächter der westlichen Kultur sein sollten, ergreifen jedes Argument, egal wie fehlerhaft es sein mag, und jede Wissenschaft, wie falsch sie auch sein mag, um ihr kulturelles Erbe zu verunglimpfen.“

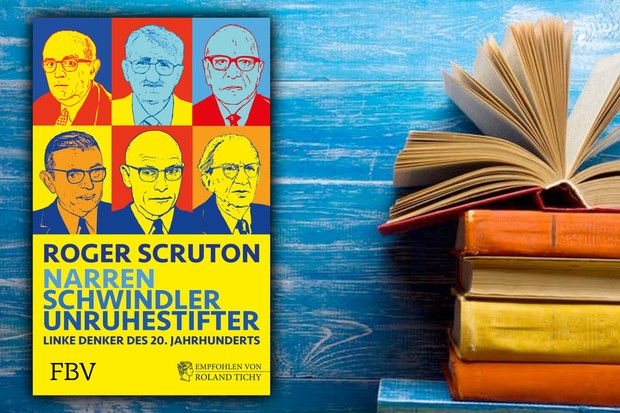

Der knallige Titel – „Narren, Schwindler, Unruhestifter“ – könnte manchen abschrecken, das Buch zu lesen. Das aber wäre sehr schade. Denn etwas Vergleichbares zu Scrutons Dekonstruktion der linken Theorie gibt es sonst nicht.

Dieser Beitrag von Till Kinzel erschien zuerst in Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, der wir für die Genehmigung zur Übernahme danken.

Roger Scruton, Narren, Schwindler, Unruhestifter. Linke Denker des 20. Jahrhunderts. Edition Tichys Einblick im FBV, 368 Seiten, 25,00 €