Wirklich weltläufige Bürger gibt es selten. Asfa-Wossen Asserate gehört zu dieser raren Sorte, Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers, Kenner vieler Länder, seit 1968 in Deutschland heimisch. Wenn sich jemand seines Formats und seiner Geschichte zur Rassismusdebatte in der westlichen Welt äußert, dann schlägt er von vorn herein einen anderen Ton an als fast alle anderen Bücher auf diesem Feld, von den US-Autoren Robin DiAngelo („White Fragility“) und Ibram X. Kendi („How To Be An Antiracist“) bis zu der Deutschen Alice Hasters („Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“) und vielen anderen, die das Thema auf ähnliche Weise wälzen.

Schon in der Ansprache des Publikums unterscheidet sich Asfa-Wossen Asserates „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?“ von den oben skizzierten Publikationen: Es richtet sich nicht ausdrücklich an Weiße. Und der Autor hält auch ganz offenkundig nichts von der Idee des systemischen Rassismus, den Frantz Fanon schon in den Fünfzigern und Sechzigern als Konstruktionsprinzip aller westlichen Gesellschaften ausmachte. Kendi, Hasters und andere mischen in ihren Werken Fanons Jahrzehnte alten Deutungen nur mit einem modernisierten Vokabular neu ab. Asserate hält diesem Denkgebäude seine Erfahrungen und Reflexionen entgegen.

Herabsetzungen wegen seiner Hautfarbe, schreibt er, kenne er aus eigenem Erleben kaum: „Ich kann sagen, dass ich in all den Jahren, die ich in Deutschland lebe – es sind nun schon mehr als fünfzig –, kaum jemals irgendeine Form der Anfeindung oder Diskriminierung erfahren habe; und auch von den wenigen meiner dunkelhäutigen Kommilitonen damals in Tübingen habe ich nichts dergleichen gehört. An der Universität, über die der Sturm der Achtundsechziger hinwegzog, waren wir schwarzen Studenten damals Exoten, kaum einer wagte es, uns jemals zu widersprechen. Auch dann nicht, wenn ich in den aufgeheizten politischen Diskussionen, die wir damals führten, leidenschaftlich gegen die Kommilitonen vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund das Wort erhob – schließlich hatten sie sich doch die Befreiung Afrikas und der Afrikaner auf die Fahnen geschrieben.“

Seinen Titel verdankt das Buch übrigens einem Erlebnis aus dieser Zeit; er beobachtete, wie spielende Kinder „wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ spielten und glaubte im ersten Moment, sie würde ihn meinen, merkte dann aber, dass sie ihn gar nicht beachteten. Bei der Gelegenheit erklärt er auch die Herkunft des sehr alten Spiels, dessen Fängerfigur eigentlich den ‚schwarzen Tod‘, also die Pest symbolisiert.

Der Autor liefert seinen Lesern alles andere als ein Idyll, in dem echter Rassismus keine Rolle spielen würde. Im größten Teil des Buchs erzählt er die Geschichte der deutschen und europäischen Wahrnehmung Nichtweißer, die nicht geradlinig verlief: Antike und frühes Mittelalter kannten die systematische und ideologisch begründete Herabstufung Farbiger noch nicht. In der Spätantike bis zum Beginn des Mittelalters gab es immerhin drei Päpste, die der Überlieferung nach aus Afrika stammten. Einen von ihnen, Victor I, zeigen manche Darstellungen als Mann mit nordafrikanischen Zügen. Dunkelhäutige dienten in der römischen Armee als Soldaten und Offiziere; die „Historia Augusta“ etwa beschreibt einen aus Äthiopien stammenden Militärangehörigen am Hadrianswall.

Der Geschichte eines berühmten vermutlich dunkelhäutigen römischen Offiziers, des heiliggesprochenen Mauritius, widmet das Buch einen sehr lehrreichen Abschnitt, der sich vor allem mit seiner Darstellung in Bildern und seiner Rolle als Schutzpatron für Handwerker, Wirte und Apotheker des Mittelalters befasst.

Die Ideologie der Verachtung rechtfertigte den europäischen Sklavenhandel, indem sie die universelle christliche Erlösungsbotschaft für einen ganzen Kontinent faktisch aufhob. An dieser Stelle geht der Essayist aber auch ausführlich auf den innerafrikanischen und islamischen Sklavenhandel ein – und die Tatsache, dass die Bewegung zur Ächtung der Sklaverei exklusiv im Westen entstand. Was folgt nun aus diesem Erbe?

Daraus, dass er selbst keine Anfeindungen erlebte, zieht der Autor nicht den Schluss, es gebe keine Ressentiments, keine Herablassung gegenüber Farbigen in Deutschland. „Ich weiß“, schreibt er, „dass es vielen Schwarzen in Deutschland ganz anders erging und ergeht. Viele Afrodeutsche, Schwarze und Dunkelhäutige, mit denen ich sprach, haben mir von Anfeindungen und Zurückweisungen berichtet. Nicht wenigen von ihnen wurde schon einmal das ‚N-Wort‘ auf der Straße hinterhergerufen; manch einer wurde, wenn er bei der Suche nach einer Wohnung oder nach einer Arbeitsstelle seinen Namen nannte oder wenn es zum Besichtigungstermin oder Vorstellungsgespräch kam, brüsk zurückgewiesen.“ Um dann zu fragen: „Aber gibt es wirklich so etwas wie ‚systemischen Rassismus‘, der unserer Gesellschaft eingeschrieben ist, und wenn ja, wie lässt sich damit umgehen?“

Die ständig wiederholte Lehre vom tiefen und eigentlich unheilbaren Rassismus der weißen Mehrheit lehnt er genauso ab wie die Doktrin der ‚Marginalisierung‘, die angeblich jeder aus dem Kollektiv der ‚People of Color‘ erfährt. Die Forderung nach „Desintegration“ und einer „postmigrantischen Gesellschaft“, in der die Angestammten nur noch als eine unter vielen Gruppen gelten sollen, hält er für gesellschaftsgefährdend, für die Mehrheit wie für die Minderheiten:

Für ein friedliches Zusammenleben von Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft plädiert er statt für die Daueranklage gegen den angeblich strukturellen Rassismus für zwei Dinge: Zum einen „Werte und Regeln, die für alle verbindlich sind“, zum anderen die Offenheit, Probleme beim richtigen Namen zu nennen: „Wenn es mit einzelnen Gruppen Konflikte gibt, darf man darüber aber auch nicht den Mantel des Schweigens legen. Wenn etwa die männlichen Täter, die in der Silvesternacht 2015/16 auf der Kölner Domplatte zahlreiche sexuelle Übergriffe auf Frauen verübten, vor allem aus dem Maghreb und dem arabischen Raum stammen, muss das gesagt werden – verschämtes Verschweigen, um zu vermeiden, sich des Vorwurfes des Rassismus auszusetzen, macht die Sache nur schlimmer.“

Asfa-Wossen Asserates Ansichten und Botschaften sind die eines Autors, der die Bürgergesellschaft um ihrer selbst Willen erhalten will. Ein politisches Manifest legt er mit „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?“ trotzdem nicht vor. Sondern mehr als das, einen eleganten, bildungsgesättigten Text, der seinen Leser, um das Churchill-Wort zu bemühen, nicht belehrt, ihm aber reiche Gelegenheit gibt, zu lernen.

Wer „Manieren“, „Draußen nur Kännchen“ und andere seiner Bücher kennt, findet den vertrauten Stil eines Autors wieder, der weiß, dass auch ein Buch über ein ernstes Thema durchaus unterhaltsam sein darf. Das äußerlich schmale Bändchen des „alten schwarzen Mannes“, wie er sich selbst ironisch nennt, wiegt ganze Buchhandlungstische voller Antirassismusfibeln auf.

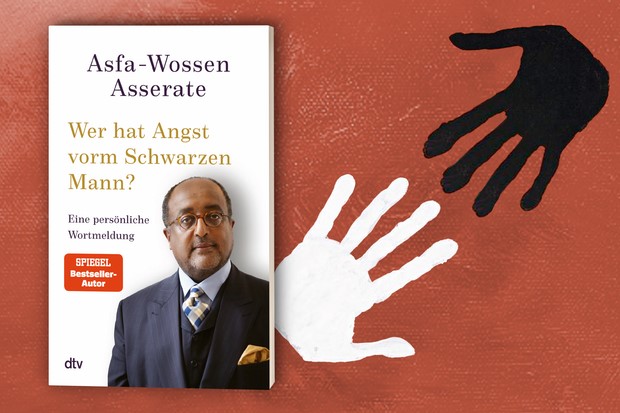

Asfa-Wossen Asserate, Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Eine persönliche Wortmeldung. dtv, Klappenbroschur, 160 Seiten, 16,00 €.