Tichys Einblick: Was inspirierte einen 42-jährigen Historiker, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein Buch über die letzten noch lebenden Soldaten der Wehrmacht zu schreiben? Es ist auch nicht das erste Buch, in dem Sie sich mit dem Zweiten Weltkrieg befassen, aber wohl das eindringlichste.

Christian Hardinghaus: Wenn ich von meinen 42 Jahren 25 abziehe, habe ich ungefähr das Alter, in dem ich begonnen habe, mich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Ich habe damals in Geschichte Abitur gemacht, später Geschichte auf Magister und Lehramt studiert und promoviert. Ich beschäftige mich also recht lange und intensiv mit vielen Facetten des Zweiten Weltkrieges, den Ursachen, den Folgen genauso wie mit der Alltags- und Militärgeschichte. Ich habe schon immer jede Möglichkeit genutzt, Menschen, die den Krieg erlebt haben, zu interviewen und die Gespräche aufzuschreiben oder aufzuzeichnen. 2016 habe ich zusammen mit dem Comiczeichner Markus Freise eine Graphic Novel mit dem Titel „Großväterland“ herausgebracht. Die Projektidee haben wir damals durch Crowdfunding finanziert und die angepeilte Finanzierung weit übertroffen. Das Interesse an Kriegsgeschichten aus deutscher Perspektive war enorm. Nun folgte ein in die Tiefe gehendes Sachbuch.

Warum „verdammte“ Generation?

Wie sind Sie zu Ihren 13 Gesprächspartnern gekommen? Wie viele leben, jetzt im Mai 2020, noch? Haben Sie zu den noch Lebenden oder deren Angehörigen noch Kontakt?

Die meisten Männer habe ich durch die Hilfe von Bekannten kennengelernt, die mal gehört hatten, dass hier und da noch jemand lebt, der ein gewisses Alter erreicht hat und somit Kriegsteilnehmer gewesen sein musste. Ich habe zugleich Aufrufe in der Lokalpresse gestartet und mich an Verbände gewandt. Meist hatte ich zuerst Kontakt zu den Familienangehörigen, mit denen ich dann ein Treffen vorbereitet habe. Jetzt leben noch 7 von den 13, mit fast allen bin ich bis heute in Kontakt und tausche mich über das Buch und die Reaktionen darauf aus. Sie freuen sich über den überragenden Zuspruch und das späte Interesse an ihnen. Auch mit Familienangehörigen der leider in den letzten vier Jahren Verstorbenen halte ich Kontakt.

Ein Gesprächspartner war Otto – geboren 1916, verstorben mit 101 Jahren 2017. Er hat als so genannter Volksdeutscher alles miterlebt vom Bromberger Blutsonntag Anfang September 1939 über seinen Dienst als Infanterist bis hin ab Dezember 1944 zur oft grausamen vierzigmonatigen Gefangenschaft bei US-Amerikanern und Franzosen. Es ist Ihr Opa. Hat er Sie motiviert?

Otto hat an seinen Engel geglaubt. Hat er ihm das das Leben gerettet? Glauben Sie selbst an so etwas?

Mein Opa war ein Vorbild für mich. Ein genügsamer Mann, der sich nie beschwert hat und immer ehrlich war. Er wollte nie jemandem zur Last fallen. Sein größter Wunsch war es in den letzten Jahren, in Frieden in seinem eigenen Haus zu sterben. Er wusste immer, wann das sein würde, denn er erlebte als Jugendlicher eine Engelserscheinung, die ihn auch im Krieg geleitet und beschützt hat. In die Kirche ist er eigentlich nicht gegangen, aber er hatte dadurch einen festen Glauben an Gott. Er hatte nicht die leiseste Angst vor dem Tod, zu keiner Zeit. Und da mein Opa in allen anderen Belangen komplett rational gedacht hat, hat mich sein überzeugter Glaube natürlich auch geprägt. Ja, ich glaube ihm auch seine Begegnung mit dem Engel, und ich glaube an Gott.

Sie lassen Ihre Gesprächspartner auch von den Gräueln der Gefangenschaft erzählen. Waren das Verbrechen der Alliierten? Kriegsverbrechen? Oder legitimes Handeln am Tätervolk?

Kommen wir noch auf ein anderes Ihrer Bücher zu sprechen? Auf den Titel „Wofür es lohnte, das Leben zu wagen: Briefe, Fotos und Dokumente eines Truppenarztes von der Ostfront 1941/42“, erschienen 2018. Wie kam es dazu?

Ich bin da auf eine historisch einzigartige Geschichte gestoßen. Zusammen mit dem heute 85-jährigen Sohn des Wehrmachts-Truppenarztes Helmut Machemer habe ich acht Stunden Filmmaterial, Tausende Fotos und Briefe studiert, in denen dieser mutige Mann den Krieg so anschaulich, wie ich es nie zuvor erlebt habe, dokumentiert. Die Geschichte Helmut Machemers bildet den einzigen bekannten Fall, in dem Hitler persönlich darüber entschieden hat, Frau und Kinder Machemers – nach damaligen Gesetzen jüdische Mischlinge – zu „arisieren“. Wegen Tapferkeit und Heldenmut, den Machemer im Februar 1942 mit seinem Leben bezahlte. Der Vater tot, aber Frau und Kinder gerettet – bestätigt per Urkunde vom Reichssippenamt durch Gleichstellung seiner Familie mit „deutschem Blut“. Auf dieser Dokumentation beruht auch mein historischer Roman „Ein Held dunkler Zeit“.

Waren Sie selbst Soldat? War Ihr Vater bei der Bundeswehr?

Mein Vater ist mit Leib und Seele Arzt. Er kann nicht anders. Obwohl er heute im Rentenalter ist, hält er noch Chefarztstellen in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Er ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und hat selbst unzählige Menschen in den Tod begleitet. Ich habe großen Respekt davor. Auch für mich war familiär vorgesehen, Arzt zu werden und in seine Fußstapfen zu treten. So führte mein Weg über den Zivildienst in einem Krankenhaus. Ich bereue die Zeit nicht. Es war „Hardcore-Pflege“ auf einer Station, auf der 90 Prozent der Operierten lange bettlägerig waren. Ich hatte die volle Verantwortung für die Patienten – in der Regel alte Menschen, mit denen ich dann natürlich auch über den Krieg geredet habe. Der Drill ist mir übrigens nicht erspart geblieben. Die Schwestern haben mich gejagt, manchmal schikaniert. Aber insgesamt hat mich die Aufgabe abgehärtet, und ich habe so meine Berufung gefunden, nämlich nicht Arzt, sondern Historiker zu werden.

Haben Sie Ernst Jüngers oder Erich Maria Remarques Weltkriegsromane gelesen?

Natürlich, beide. Ich bin ein Bewunderer Remarques und Mitglied der Erich Maria Remarque Gesellschaft. Remarque ist Osnabrücker wie ich und „Im Westen nichts Neues“ ist meines Erachtens der wichtigste Roman über das Wesen des Krieges.

Versagt unsere Geschichts- und Gedenkpolitikpolitik?

In Schulen und kulturellem Leben, in Politik und Medien haben wir uns eine funktionierende und wichtige Erinnerungskultur, den Holocaust und die Judenverfolgung betreffend, aufgebaut. Den Krieg thematisieren wir hingegen kaum. Das ist ein großes Versäumnis und ein Grund, warum ich, der eigentlich aus der Antisemitismusforschung stammt, nun darüber schreibe. Ich bekomme viel Zuspruch auch von Schülern, die sich in meine Lesungen setzen, weil sie wissen wollen, was ihre Vorfahren erlebt haben, wie Krieg ist. Sie kennen keine Militär- und keine Alltagsgeschichte. Dabei sind unsere Städte voll mit Spuren davon, aber sie werden ignoriert.

Aber warum wird das Thema „Krieg/Wehrmacht“ mit so spitzen Fingern angepackt?

Die Angst in der Gesellschaft ist zu groß, sich dieser Themen anzunehmen, zu bestimmend ist die Befürchtung, in die rechte Ecke gestellt zu werden, wenn man über das Erleben und das Leid deutscher Soldaten oder der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg spricht. Das ist falsch und nicht im Sinne einer ehrlichen Erinnerungskultur, die alles einschließen muss und Multiperspektivität braucht, um im Gesamten verstanden zu werden. Es passiert aber das Gegenteil. Man verschließt sich der Beschäftigung mit der Wehrmacht oder will nicht differenzieren. Aus der manipulativen ersten Wehrmachtsausstellung haben wir anscheinend nichts gelernt, ansonsten erschließen sich mir tatsächlich sogenannte Säuberungsaktionen in Einrichtungen der Bundeswehr nicht, bei denen Fotos prominenter Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform beseitigt werden oder „unerwünschtes, soldatisches Liedgut“, das aber harmlos ist, aus Büchern gestrichen wird.

Am Ende Ihres Buches „Die verdammte Generation“ schreiben Sie auf Seite 312: „Ich wünschte mir ein weniger hysterisches Deutschland.“ Das haben Sie vor „Corona“ geschrieben. Was meinen Sie damit?

Ihr nächstes Buch widmen Sie Kriegsfrauen. Verraten Sie uns, worum es geht? Wird es eine Rehabilitierung der Trümmerfrauen, die einerseits unendlich viel Leid erfahren mussten, Deutschland aber wieder aufbauten? Geht es Ihnen darum, die „grüne“ und linke Propaganda gegen die Trümmerfrauen zu entlarven? Immerhin hat eine bayerische Landesvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, ein auf dem Münchner Marstallplatz errichtetes Denkmal für die Trümmerfrauen symbolisch eigenhändig verhüllt. Die Verhüllung trug die Aufschrift: „Den Richtigen ein Denkmal. Nicht den Alt-Nazis!“ Was verbirgt sich hinter solcher Geschichtsklitterung?

Allgemein möchte ich von den Kriegserfahrungen der Frauen erzählen. Jene, die den Krieg von einer ganz anderen Seite kennengelernt haben, an der Heimatfront, in den Luftschutzkellern, die Opfer von schlimmen Verbrechen geworden sind, die für die Kriegswirtschaft missbraucht wurden oder all ihre Kraft in Kriegslazaretten eingesetzt haben. Und natürlich kommen auch die „Trümmerfrauen“ zu Wort, die gar nicht rehabilitiert werden müssen. Warum man meint, einen Mythos der Trümmerfrau entlarven zu wollen, erschließt sich mir nicht – und zudem ist es historisch falsch. Die Leistungen und Entbehrungen dieser Frauen nicht anzuerkennen oder leugnen zu wollen, hat auch nichts mehr mit Unwissen zu tun, das ist Aktionismus.

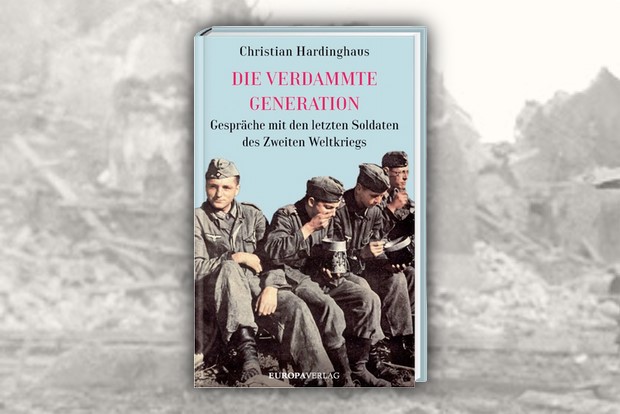

Christian Hardinghaus, Die Verdammte Generation. Gespräche mit den letzten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Europa Verlag, 328 Seiten, 20,00 €

Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>