Der Mount Doderer ist neben dem Mount Johnson der höchste Gipfel der deutschsprachigen Epik des 20. Jahrhunderts.

Kafka ist etwas kategorial anderes.

Aber der Mount Musil?

Musils „Mann ohne Eigenschaften“ wirkt in den eigentlich erzählerischen Kapiteln oft so, als wäre das Buch aus einer Beziehung zwischen Gartenlaube und einem Vivisekteur hervorgegangen, es ist dort nie ganz frei vom Beigeschmack des Kitschs, derlei kommt in der „Strudlhofstiege“, den „Dämonen“ und den „Jahrestagen“ nicht vor.

Und der Mount Mann?

Man hat es nicht leicht.

Die Anziehungskraft großer epischer Kunstwerke wirkt aus der Kindheit her, aus dem Bedürfnis nach Zuhausesein, Heimat, damit verbunden: Identität. Heimat ist die Anwesenheit der Erscheinungen in ihrer (noch) ungestörten, kindlich original erlebten Gegenwart. Das epische Kunstwerk erschafft sie wieder, in diesem „wieder“ aber spricht es vom Verlust. Es kennt die Idylle, erliegt ihr jedoch nicht.

Ich glaube, es war Friedrich Torberg, der ironisch anmerkte, Doderer arbeite an einem neuen Roman, Handlung: Ein älterer Herr gehe in Wien über den Graben, die ersten 1000 Seiten seien schon fertig. So unrecht hat der Spötter nicht. Um einen Eindruck von Doderers „Dämonen“, einem der unbekanntesten Klassiker der Weltliteratur, zu geben, ist eine Inhaltsangabe nützlich, verfehlt aber, in diesem Fall besonders und auf besondere Weise, die Gestalt des Werks. Es ist, als würde man einen Menschen und sein Leben nur aus einem Zeugnis beurteilen, das die dürren äußeren Fakten auflistet, ein Gemälde nur nach seinem Inventar.

„Die Dämonen“, einer der wenigen echten deutschsprachigen Großstadtromane, spielen überwiegend in Wien, der Stadt, in deren Nähe Heimito von Doderer 1896 als jüngstes von sechs Kindern in schwerreichen Verhältnissen geboren wurde, in der er lange an der Armutsgrenze, zur Zeit der „Strudlhofstiege“ hungernd, gelebt hat und 1966, hochgeehrt als Doyen der deutschsprachigen Literatur, Bewahrer einer nicht mehr existierenden österreichischen Lebensform, starb.

„Immerfort sprudelt der breite Bach“, und mittendrin sitzen, aber trocken auf einem Stein, während eines Ausflugs ins Haltertal Emma Drobil und der Zoologe Dwight Williams, der „schmetterlingshalber“ aus London nach Wien gekommen ist, insgeheim aber, weil er von Mary K. gehört hat, die bei einem Unfall ein Bein verlor (womit der Vorgängerroman, „Die Strudlhofstiege“, endet); einer der Doderer-Nebeneinstiege mit Sinn für britisch trockenen Witz und gelassene Missachtung dramaturgischer Erfolgsrezepte.

In der „Ouvertüre“ blickt Sektionsrat Geyrenhoff aus Schlaggenbergs ehemaligem Atelier über Döbling und erinnert sich, aus dem Abstand von achtundzwanzig Jahren, an die Zeit, als er mit den „Unsrigen“ lebte, einer Gruppe verwandtschaftlich-amourös miteinander verbundener Menschen. Es sind die Jahre 1926 und 27.

Die Männer haben den 1. Weltkrieg an der Front mitgemacht, sprechen aber kaum darüber, Kajetan von Schlaggenberg und René Stangeler, mit denen Doderer viel gemeinsam hat, stecken in mehr oder weniger obskuren Projekten, Imre Gyurkicz zeichnet Satiren für den „Allianz“-Pressekonzern, seine Geliebte, Schlaggenbergs Schwester Charlotte, genannt Quapp, ist eine begabte Geigerin, aber hochnervös, Camy, Tochter des Medizinalrats Schedik, und Kajetan durchleben eine traumatische Beziehung, René umwirbt die Rechtsanwaltstochter Grete Siebenschein, hat aber nebenher Affären; gelegentlich sammelt Rittmeister von Eulenfeld, trinkfester Lateiner und Vertreter für Motoröle, die Unsrigen ein, um mit ihnen zu einer Zechtour aufzubrechen.

Der Roman ist polyzentrisch. Ein ganzer „Winter mit Quapp“ wird beschrieben, geduldig und unvergesslich. „Die Allianz“, der Pressekonzern, in den der Kammerrat Levielle undurchsichtig verwickelt ist, wird in einem glänzenden Kapitel dargestellt. Leonhard Kakabsa, ein Gurtweber aus der Brigittenau, lernt Latein, wird Bibliothekar eines Prinzen und Geliebter der Mary K.

Quapp und Kajetan sind, wie sich herausstellt, keine Geschwister, Kajetan frönt einer speziellen Leidenschaft, den „dicken Damen“ und einer entsprechenden „Dicken-Damen-Doktrinär-Sexualität“, Kammerrat Levielle hat ein Testament unterschlagen, es gibt eine Reihe von Hochzeiten, Imre Gyurkicz stirbt an jenem Tag, auf den der Roman scheinbar zusteuert: dem 15. Juli 1927, dem „Cannae der österreichischen Freiheit“, als es in Wien zu Unruhen kam, in deren Folge der Justizpalast brannte.

Die Unsrigen bilden das Hauptbiotop des Romans, das Substrat aber ist Wien selbst, allerdings nicht das touristische des I. Bezirks, sondern das verborgenere, alltäglichere Wien des Alsergrunds, mit dem Zentrum der Strudlhofstiege (die titelbildend für Doderers erstes Hauptwerk wurde), der Brigittenau, des XIX. Bezirks, Döbling, wo der Fluss in die Landschaft überzugehen beginnt, die Stadt ins Vorstädtische, in die Gärten und Alleen.

Eine meiner Lieblingsstellen ist eine leichthin fallengelassene Nebenbemerkung des Erzählers, die Unsrigen sind beim Wein in einem Ausflugslokal, Abendstimmung, das Windlicht flackert. „Ein Nachtfalter tapste über den Tisch.“ Dieses „tapste“ hat es mir angetan. Wer je einen Nachtfalter beobachtet hat, weiß, dass „laufen“ oder „tänzeln“, „krabbeln“ oder gar das viel zu viel Menschenbein aufrufende „gehen“ die exakte Eigenart, wie sich Nachtfalter zu Fuß fortbewegen, nicht erfassen. All die leichte Trunkenheit, an einem bestimmten Punkt noch beseligte, aber schon schal werdende, zwischen Sentiment und Melancholie kippelnde Stimmung solcher Heurigenausflüge, wenn der erste kühle Luftzug vom Kahlenberg weht, ist damit in einem einzigen Wort ausgedrückt. Und wenn man sich einen Nachtfalter vors innere Auge ruft, wird noch etwas deutlich: Dass der Beobachter, um wahrzunehmen, dass der Falter tapst, ihn nicht von oben, über den Tisch gebeugt und die Hand am Glas, sehen kann, weil dann die Flügel die Beinchen verdecken würden. Tapsen. Das nenne ich Arbeit mit dem Verb.

Es gibt einen Vorläufer, dem Doderers „Dämonen“ bis in Einzelheiten verpflichtet sind, Fjodor Dostojewskis „Dämonen“, die Swetlana Geier unter dem Titel „Böse Geister“ neu übersetzt hat, da der Originaltitel „Beßy“ nicht eigentlich Dämonen, sondern die von ihnen besessenen Menschen meint. Den Begriff „die Unsrigen“ übernimmt Doderer von Dostojewski, hier wie dort gibt es einen Brand, geschieht ein politisch motivierter Mord, geht es um sadistisch-erotische Obsessionen, um Gewalt und Verbrechen, die unter der Glasur aus Zivilisation lauern.

Man hat Doderer vorgeworfen, dass er, im Gegensatz zu Thomas Mann, die „großen Fragen der Zeit“ in seinen Büchern nicht oder kaum behandle, noch dazu, wo er den Roman als die moderne Form der Geschichtsschreibung begriff. Geyrenhoff schreibt seine Chronik nach dem zweiten Weltkrieg, der aber nahezu vollständig ausgespart bleibt, wie der erste Weltkrieg aus der „Strudlhofstiege“. Darin liegt eine gar nicht kleine Provokation: Die äußere Geschichte, wie schlimm sie auch gewesen sein mag, berührt die meisten Menschen im Grunde nicht, Politik spielt für sie eine weitaus geringere Rolle, als Weltveränderer und gegen die Zustände Aufbegehrende es gerne hätten.

Der erste Weltkrieg geschieht, der zweite, die Welt ist nicht mehr die, die sie davor war – und doch, nach einer Weile, in der die Gewässeroberfläche des Lebens noch gekräuselt ist vom Einsturz der von Doderer so genannten zweiten Wirklichkeit, beruhigt sich alles wieder, man geht, als wäre nichts gewesen, zum Friseur, spielt Tennis, verabredet sich auf einen Wein oder ins Kino. Im Grunde, zeigt Doderer, ändert sich nichts, und mögen die Kriege und Revolutionen noch so furchtbar gewesen sein. Der Mensch trägt bloß andere Kleider und umgibt sich mit neuer Technik, ist unter seiner sozialen Haut aber immer das gleiche atavistischen Trieben unterworfene Wesen. Dem kann man widersprechen, erst recht, wenn man nicht zu den „Unsrigen“ gehört, die viel Geld geerbt haben oder immer elegant auf der „richtigen“ Seite standen.

Die bleibende Stille ist auch die der Toten. Gusti Hasterlik, deren Vater ermordet wurde und die emigrieren musste, Doderers erste Frau, in den „Dämonen“ als Camy Schlaggenberg und Grete Siebenschein porträtiert, auch Doderers Jugendfreund Paul Elbogen, der wie die Emigrantin Hilde Spiel von der Lektüre (der „Strudlhofstiege“) wider Willen ergriffen war und an Doderer einen berührenden Brief schrieb, haben eine andere Meinung über Krieg, Mord und Heimatverlust gehabt, über das Bild der Zeit, von der die „Dämonen“ sprechen – oder schweigen. Das Gegenbild ist „Die Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss. Die Anschauungskraft der „Dämonen“ aber ist so stark, dass ich, als politisch interessierter, den Verdrängungsabsichten unter Idyllen misstrauender Mensch, nachdenklich geworden bin, ob Doderer nicht, was die Mehrzahl der Menschen betrifft, recht hat.

Das Geweb des Lebens, sagt der Sektionsrat, wird an einem Faden gefasst – und er zieht sich durchs Ganze.

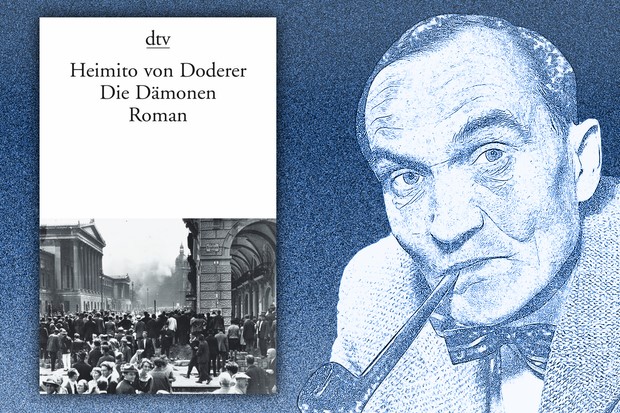

Heimito von Doderer, Die Dämonen. Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff. Roman. dtv, 1360 Seiten, 28,90 €.