Neulich in einer der Landesvertretungen in Berlin. »Demokratie unter Druck« hieß das Thema der abendlichen Veranstaltung, eine von vielen derzeit, die sich mit dem Zustand der Republik befassen. Stets und zuallererst geht es um Rechtsextremismus, Antisemitismus, oft auch um »Islamfeindlichkeit« und populistisches Querdenkertum. Wie auch an diesem Abend ist man sich weitgehend einig, wo die Feinde der Demokratie zu finden sind – natürlich rechts. Im Handumdrehen steht die AfD im Mittelpunkt der Debatte, die eigentlich keine ist, weil es keinen grundsätzlichen Widerspruch gibt, auch nicht aus dem Publikum.

Man ist unter sich, und so stößt auch die wiederholt formulierte These vom »strukturellen«, gleichsam unentrinnbaren postkolonial-weißen Rassismus in Deutschland, letztlich in ganz Europa, nicht einmal auf leise Kritik eines Pauschalverdachts – erst recht nicht, wenn sie von einem prominenten schwarzen Fußballweltmeister aus Frankreich vorgetragen wird, der sagt, seine Identität sei »schwarz«.

Nur auf diesem Hintergrund wird die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik der letzten zehn Jahre verständlich: ein großzügiges, schier grenzenloses humanitäres Engagement als Teil einer gefühlten historischen Wiedergutmachung diesseits und jenseits von Recht und Gesetz.

Freilich steht ein Widerspruch als weißer Elefant im Raum: Wieso kamen ausgerechnet in dieses angeblich strukturell rassistische Land seit 2015 fast vier Millionen Migranten, größtenteils arabische und afghanische Muslime? Die Frage stellen heißt, sich Ärger einzuhandeln mit all jenen, die darauf antworten würden: eben deshalb. Sie kommen genau an den richtigen Ort: illegale Einwanderung als nationale Strafe für vergangene und gegenwärtige Untaten, ein Ablasshandel unter dem Banner der Willkommenskultur.

Nun aber zeigt sich, dass der allgemeinen Euphorie die kollektive Depression gefolgt ist, Ängste und Enttäuschungen, Konflikte, Problemberge und Finanzlöcher, politische Entfremdung zwischen Bürgern und Politik, dazu ein grassierender Pessimismus. Genau hier steckt, frei nach Goethes Faust, des Pudels Kern: Weit und breit ist kein Optimismus mehr zu sehen.

Während der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland vor einem Jahr blitzte dennoch immer wieder ein selten gewordenes Gefühl auf, ein Ausbruch von Temperament, der einen halben, fast irritierenden Gedanken auslöste, der unter all den Klima- und Weltrettungsprogrammen der Ampel-Jahre verschüttet schien: Stolz. Gerade bei jungen, darunter vielen weiblichen Fußballfans konnte man regelrecht mit Händen greifen, dass sie wieder ein bisschen stolz sein wollen auf ihr Land, sich identifizieren wollen mit dem, was es ausmacht und was es sein könnte, wenn überhaupt einmal wieder so etwas wie Lust auf Zukunft, Tatkraft und die Verteidigung eigener Interessen auf der Agenda der Res publica stünde. Der Sound des alten proletarischen Kampfliedes, das zeitweise auch der SPD als Hymne diente – »Wann wir schreiten Seit’ an Seit’, mit uns zieht die neue Zeit!« –, klingt aus der stolzen Vergangenheit herüber, die noch an die eigene Zukunft glaubte.

Es gehört zu den großen blinden Flecken des vergangenen rot-grünen Ampel-Ungeists, solche Motive als »nationalistisch« oder »rechts« darzustellen. In ihrem woken Furor haben sie die Realität des Landes verkannt, in dem inzwischen annähernd ein Drittel der Bevölkerung die berühmt-berüchtigte »Migrationsgeschichte« hat, also keine familiären Wurzeln in Oberbayern, die etwa bis in die Zeit Ludwig I. (1825–1848) zurückreichen. Auch diese Bürger wollen in

einem Land leben, das selbstbewusst nach vorne schaut und ja, sich nicht im rituellen Kampf gegen Rassismus, Kolonialismus und Transphobie verliert.

Mag sein, dass die Untergangsseligkeit eine Meisterin aus Deutschland ist – der türkische Taxifahrer hat damit nichts zu tun. Bevor er noch einmal Erdogan wählt, sollten wir ihm eine handfeste, positive Alternative in Deutschland anbieten. Darauf warten viel mehr Menschen, als man denkt.

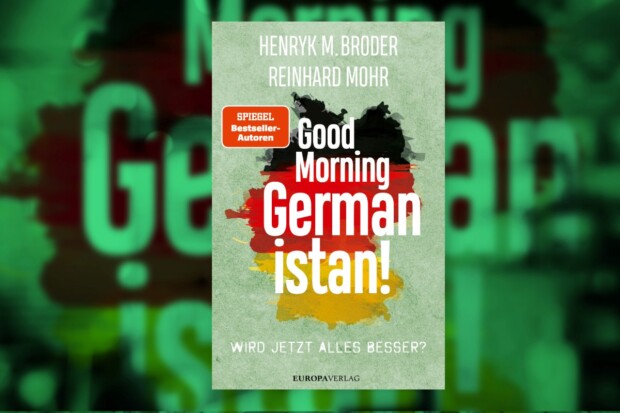

Auszug aus:

Henryk M. Broder / Reinhard Mohr, Good Morning Germanistan. Wird jetzt alles besser? Europa Verlag, 208 Seiten, 18,00 €.