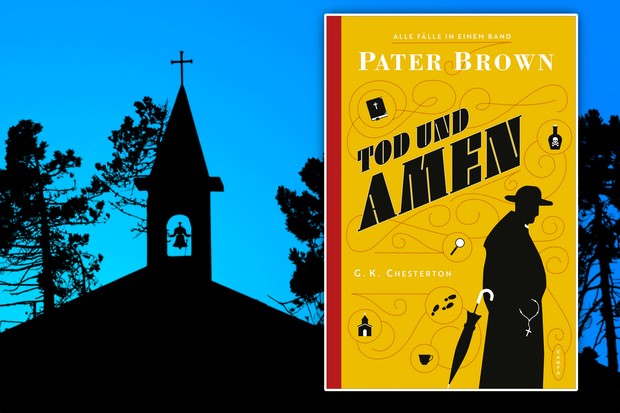

Was für ein Prachtband! Welchen Überfluss uns der Kampa Verlag da auf den Tisch geschüttet hat: die Pater-Brown-Geschichten von Gilbert K. Chesterton, alle in einem Buch, ein Doppel- und Dreifachwumms, ein Ziegelstein voller Überraschungen, 1272 Seiten, so voluminös wie sein Autor, der richtig dick war.

Sattsam bekannt sein Ausruf, als er seinen Freund, den klapperdürren Vegetarier George Bernard Shaw einst auf der Straße traf: „Mein Gott, George, du siehst ja aus, als seist du einer Hungersnot entronnen!“ Worauf der erwiderte: „Und du siehst aus, als ob du sie verursacht hättest.“

Ja, Fans nannten und nennen ihn einfach „The Fat Man“, diesen über 130 Kilo schweren und 1,93 Meter großen Turm von Kerl mit dem komischen Hütchen auf dem Kopf und dem Monokel im Auge und dem Whiskyglas in der Hand, ein heiliger Trinker, der über jedem Glas das Kreuzzeichen schlug und der mit der Pressemeute in den Pubs der Fleet Street in Gesängen und Stegreif-Limericks und Gelächter eine besonders gelungene Schlagzeile feierte. Dabei war er einer ihrer schärfsten Kritiker: „Schlimmer als die Zensur der Presse ist die Zensur durch die Presse“ – klingt das nicht sehr aktuell?

Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) taugt als Vorbild in unseren Tagen für jeden Journalisten, der der Anpassungen an die herrschenden Sprachregelungen überdrüssig ist. Er ist das Gegengift zu Sprach- und Denkverboten, er ist der Aufstand gegen die politische Jagd auf Dissidenten und die spöttische auf Christen, er ist der schwergewichtige Widerstand gegen die Macht – ich hatte aus dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 ein ganzes Buch darüber geschrieben

Gefährliche Tugendhaftigkeit

Wenn ein religiöses System zertrümmert wird, schrieb er, wie es seiner Ansicht nach in der Reformation geschah, (und wie es heute mit dem Zertrampeln des Christentums passiert), führe das nicht nur zu einer Entfesselung der Laster, die zweifellos Schaden anrichten. „Aber auch die Tugenden werden entfesselt, und sie streifen noch haltloser umher und richten noch schrecklicheren Schaden an. Die heutige Welt steckt voll von alten christlichen Tugenden, die durchgedreht sind.“

Da wäre die Barmherzigkeit eines gewissen Mr. Blatchford, der nicht viel vom Christentum hielt. Aber er war geradezu verrückt nach Barmherzigkeit, um den Christen triumphierend ihre Christlichkeit unter die Nase reiben zu können. Schon damals schrieb Chesterton: „Mr. Blatchford ist nicht nur ein Vertreter des Frühchristentums, er ist auch der einzige frühchristliche Mensch, der es wirklich verdient hätte, von den Löwen gefressen zu werden.“ Immerhin: Blatchford war kurzzeitig sein Chefredakteur.

Nein, Chesterton hielt es mit Thomas von Aquin: „Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit mag grausam sein, aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Auflösung aller Ordnung.“ Und die erleben wir derzeit.

Da ist die christliche Tugend der Nächstenliebe, die bei uns zur Fernstenliebe mutiert ist und deren meist kirchliche Vertreter über „Seenot-Rettungen“ Migranten ferner Kulturkreise hereinholen in die Mitte eines hedonistischen Europas, ohne Rücksicht auf Flurschäden im sozialen Gewebe dort bestehender Gesellschaften, und sie zu Müßiggang verdammen. Logisch, dass die nicht selten darüber irre oder gewalttätig werden, oder bereits mit grimmigem Fanatismus anlanden.

Dass Chesterton neben seinen überaus populären Pater-Brown-Geschichten ein Geisteskoloss in seiner Zeit war, dass er rund 100 Bücher und über 6000 Essays geschrieben hat, dass er als Dichter mit T.S. Eliot und W.H. Auden verglichen wurde, dass er Theaterstücke verfasst und beachtlich gezeichnet hat, ist heute bei uns unbekannt – anders als in Amerika dank der dortigen Chesterton Society, zu der ich für eine in meinem Buch enthaltenen Reportage aufgebrochen war.

Überzeugte Gegenmoderne

Ebenfalls unbekannt ist, dass er neben dem von Benedikt XVI. 2010 seliggesprochenen Kardinal John Henry Newman und den Autoren C.S. Lewis („Narnia“), Evelyn Waugh („Wiedersehen mit Brideshead“) und Graham Greene („Die Kraft und die Herrlichkeit“) der wirkungsmächtigste Konvertit der Moderne war. Ohne zur Moderne gehören zu wollen.

Er war überzeugte Gegenmoderne. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch nannte ihn „einen der gescheitesten Männer, der je gelebt haben“. Jawohl, Chesterton wurde grenzüberschreitend bewundert.

Dass so einer einen Priester wie Father Brown – ja, er ist kein Pater, kein Ordensbruder, weshalb es korrekt heißen müsste: Pfarrer oder altertümlich „Hochwürden“ Brown – in die Arena schickte, um Kriminalfälle zu lösen in einer Welt, die schon vor hundert Jahren aus den Fugen geraten war, liegt auf der Hand. Er ließ ihn antreten gegen zeitgenössische Konkurrenten wie Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und den eitlen Hercule Poirot von Agatha Christie, die zur selben Zeit wie er rund 50 verzwickte Kriminalrätsel lösten.

Während der eiskalte Sherlock Holmes, der sich bisweilen eine siebenprozentige Kokainlösung spritzt, mit seiner deduktiven Methode geheimnisvollen Schlangengiften auf die Spur kommt und die Wissenschaften feiert, und während der geckenhafte Hercule Poirot vor allem sich selbst und den notorischen großen Schlussauftritt im Kreis der Verdächtigen genießt, löst Pfarrer Brown seine Fälle mit Intuition und der Weisheit des Herzens.

Und dieses, das menschliche Herz, kennt er als Beichtvater besser als jeder andere – ihm ist nichts fremd. Jorge Luis Borges, ein Bewunderer, fand: „Chesterton wusste das meiste aus dem Detektivmetier rauszuholen.“

In die erste Geschichte des Buches, „Das blaue Kreuz“, die tatsächlich auch sein erster Fall ist, schlüpft er fast als Nebenfigur hinein, als ein „sehr kleiner römisch-katholischer Priester, der aus einem kleinen Dorf in Essex kam … Er hatte ein Gesicht so rund und stumpf wie ein Norfolk-Kloß; er hatte Augen so leer wie die Nordsee …“

Dadaistische Kalauer

So schildert ihn der Chef der Pariser Polizei, Valentin, der sich seinerseits auf die Jagd nach dem großen Verbrecher Flambeau über den Kanal begeben hat. Der kleine Priester fällt ihm auf, weil er im Zug nach London „mit der Einfalt eines Mondkalbs“ jedem erzählt, dass er ein wertvolles Silberkreuz bei sich habe. Valentin weiß natürlich nicht, dass dieses kleine Mondkalb Flambeau ebenfalls jagt und damit Köder für den riesenhaften Schurken auslegt. Der üble Kerl hat enorme Summen unter anderem mit seiner Tiroler Molkereigesellschaft gemacht, die ohne alle Kühe auskommt – er klaut einfach die Milchkannen anderer Leute und stellt sie seinen Kunden zu.

Kann man dadaistischer klauen respektive kalauern? Und dann stehen da Sätze wie „Der Glanz des Himmels vertiefte und verdunkelte sich um die erhabene Niedrigkeit des Menschen“ wie rätselhafte Findlinge aus einem Manifest der Surrealisten.

Father Brown ist beileibe nicht ständig souverän auf der Höhe des Geschehens wie seine Detektivkonkurrenten. In der Geschichte „Der Mann in der Passage“ – im Kapitel „Weisheit“, die anderen heißen „Ungläubigkeit“, „Geheimnis“, „Skandal“ – rückt ihn uns Chesterton mit diesen Sätzen nahe: „Das Gehirn des kleinen Priesters war immer wie ein Kaninchengehege wilder Gedanken, die einander zu schnell jagten, als dass er sie hätte festhalten können.“ Und die dann doch zur Erkenntnis und Lösung des Falles führen: „Wie der weiße Schwanz eines Kaninchens fuhr ihm blitzartig der Gedanke durch den Kopf, dass er zwar des Kummers dieser beiden Männer gewiss sei, nicht aber ihrer Unschuld.“ Womöglich sind sie sogar beide schuldig, aber Father Brown erkennt zunächst mal ihren gemeinsamen Kummer. Weisheit des Herzens. Auch in dieser Episode gönnt sich Chesterton einige fröhliche Seitenhiebe gegen die eigene Zunft. Der Fall macht Schlagzeilen. „So groß war die Aufregung, dass die Presse für einige Wochen tatsächlich die Wahrheit berichtete.“

Im Kapitel „Ungläubigkeit“ führt die Geschichte „Die Auferstehung von Father Brown“ hinein in einen Betrug des Skandaljournalismus, der die Kirche erledigen soll. Sie spielt in einem südamerikanischen Land, in dem die Kirche sich zuschulden kommen ließ, den Indios Schulen und Krankenhäuser errichtet zu haben. Trigger-Alarm: Kolonialismus, Whitewashing!

Der Revolverjournalist Snaith versucht vergeblich, die Indios gegen die Unterdrückerkirche aufzuhetzen. Schließlich nutzt er einen deutschen Weinhändler für eine Intrige: Er lässt Brown einen mit K.o.-Tropfen versetzten Portwein zukommen, deren genau begrenzte Wirkung schließlich ein Wunder der Auferstehung ermöglicht: Während der Beisetzung erhebt sich Father Brown aus dem Sarg.

Schande des Glaubens

Die ihn liebenden Indios feiern tatsächlich ein Wunder, doch da es ein erwiesenermaßen gefälschtes ist, wird Snaith der Kirche Betrug vorwerfen können. „‚Sie hätten aus mir eine Menge Auflagensteigerung herausholen können‘“, sagte Brown. ‚Es wäre eine Schande all dessen, wofür ich einstehe; eine Schande des Glaubens.‘“

Mit einem paradoxalen Wirbel schließt der Band. Chesterton schickt seinen Father Brown in der „Maske des Midas“ in den Kampf gegen den Finanzkapitalismus. Unvertrautes Terrain. Mit Mord und Betrug kennt er sich aus. Das ist menschlich, sinniert er, und er blickt wehmütig auf seine ersten Fälle zurück, als man noch ein Opfer und einen Täter hatte. „Moderner Raub aber geschieht, indem man die Welt mit Papieren und Pergamenten übersät, die sämtlich mit Gesetzlosigkeit beschmiert sind.“

Das übrigens entsprach Chestertons eigenen Vorbehalten gegen den Kapitalismus. Er war Liberaler, das hieß damals: Grundbesitz für jeden kleinen Mann. Seine Vorstellung einer gesunden Wirtschaft war der selbst bestellte eigene Boden mit dessen Erträgen.

„Tradition ist die Weigerung, der anmaßenden Oligarchie derer,

die zufällig auf der Erde wandeln, das Feld zu überlassen“

Diesen letzten Fall löst Father Brown dadurch, dass er in dem betrügerischen Bankier in Wahrheit einen geflohenen Mörder erkennt, mit dem der Finanzmann die Kleidung getauscht hat, um zu entfliehen. Also zurück ins ehrlichere Mordgeschäft, eine Pointe, die schon eine Art Quantenphysik des Verbrechens darstellt. Logik als Purzelbaum.

Eine merkwürdige Gefechtslage übrigens eröffnet die Geschichten: Als Pater Brown spielte sich Heinz Rühmann einst in die Herzen eines säkularen Publikums, und heute sind Vorabendserien mit Nonnen Quotenbringer. Ob da nicht doch noch ein behagliches Hintergrundschnurren ist, das an so was wie religiöse Heimat erinnert?

Gegen eine Frühform des Mordgeschäfts, nämlich die Eugenik und menschliche Zuchtfantasien, stand Chesterton schon zu seiner Zeit als einsames Bollwerk. Die Rockefellers und Carnegies unterstützten Gesetze, die es erlaubten, „minderwertige Menschen“ zu sterilisieren und in Spezialheimen unterzubringen. Churchill war Eugeniker, H.G. Wells ebenfalls, auch Shaw, ja auch die „New York Times“, was die zeitgebundene Weisheit ihrer Redakteure beleuchtet.

Chesterton war ein Star wie heute vielleicht Jordan Peterson, nur ungleich unterhaltsamer und klüger. Seine Debatten mit Shaw und anderen Sozialisten waren Ereignisse, die Säle füllten. Er berührte Mahatma Gandhi so tief, dass er Übersetzungen in Hindi veranlasste, der Medientheoretiker Marshall McLuhan konvertierte zum Katholizismus unter dem Eindruck seines Buches „What’s wrong with the world“.

Verteidiger der Tradition

Heutzutage hätte er sich gegen den Verdacht, ein Rechter zu sein, verteidigen müssen. Warum? Weil er gegen die Fortschrittsstürmer seiner Zeit die Tradition verteidigte, die er „als erweitertes Stimmrecht“ begriff, das die Toten mit einschließt. „Tradition ist die Weigerung, der kleinen, anmaßenden Oligarchie derer, die zufällig auf der Erde wandeln, das Feld zu überlassen“.

Ein merkwürdiger Heiliger, dieser Fat Man, oft in Gedanken versunken, manchmal mitten auf der Straße. Einst hatte er einen Termin, hatte aber vergessen, wo genau. Er telegrafierte seiner Frau: „Bin in Market Harborough, wo sollte ich sein?“ Sie telegrafierte zurück: „Zu Hause“.

Er brachte sich in Schreibstimmung mit der Lektüre eigener früherer Glossen. Dann hörte man ihn dröhnend lachen. Gelächter war seine Lebensphilosophie. „Er ist so lustig“, schrieb Franz Kafka, „dass man fast annehmen könnte, er habe Gott gefunden.“ Heiterkeit und Glauben gehörten für ihn zusammen. Chesterton schrieb: „Engel können fliegen, weil sie sich leichtnehmen.“ Und er vermutete einen ganz eigenen Grund dafür, dass Jesus sich öfter von seinen Jüngern absonderte. Er tat es, „um seine Verzückung über die Schönheit der Welt vor ihnen zu verbergen“.

Seine Liebe galt dem frommen 13. Jahrhundert. Zu seinen schönsten Büchern gehören die Biografien über jene zwei Männer, die damals herausragten, Franziskus und Thomas von Aquin. Die über Thomas, den Ochsen, der aus seinem Tisch einen Halbkreis aussägen ließ, um an ihm arbeiten zu können, diktierte er in nur wenigen Wochen, und sie gilt unter Aquinaten als eine der besten, die je geschrieben wurden.

Besäufnis ein Menschenrecht

Die über den Epochenwandel durch Franziskus könnte nicht schöner beginnen: „Während noch Zwielicht herrschte, da erschien plötzlich eine schweigende Gestalt auf einem kleinen Hügel über der Stadt, die sich dunkel gegen die schwindende Finsternis abhob … Sie stand mit erhobenen Händen … und um sie war es wie ein Losbrechen von Vogelgesang und hinter ihr war das Anbrechen des Tages.“

Neben den genannten Titeln wäre für angehende Chestertonians noch der düstere surreale Thriller „Der Mann, der Donnerstag war“ zu empfehlen sowie „Das fliegende Wirtshaus“, diese übermütige rabaukige Landpartie mit einem Fass Rum, welches gegen einen islamischen Abstinenzler und Vegetarier und seine modische englische Gefolgschaft verteidigt wird.

Für Chesterton war das Besäufnis ein Menschenrecht. Er war das Gegenteil von woke. Er war ein Kerl. Besonders wir Journalisten und Meinungsbetriebler brauchen ihn heute, den „Apostel des gesunden Menschenverstandes“.

Ein Salut für den Kampa Verlag und seinen dicken Schinken, mit dem er dieses Jahrhundertgenie ins Gespräch zurückgeholt hat.

Gilbert Keith Chesterton, Pater Brown – Tod und Amen. Alle Fälle in einem Band. Kampa Verlag, 1272 Seiten, 38,00 €.

Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>