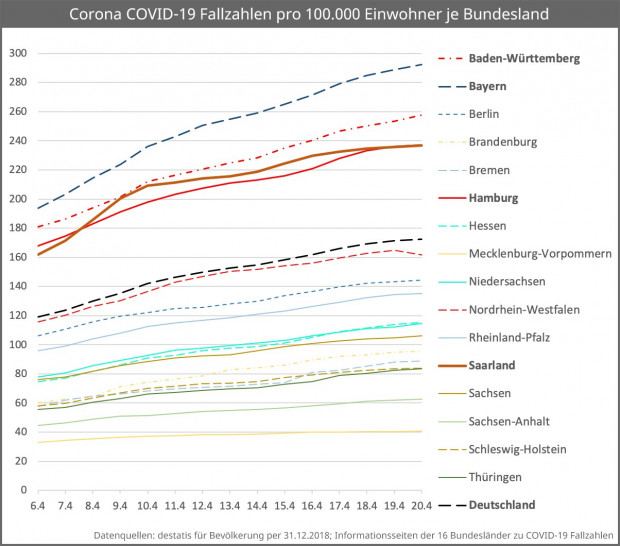

Die Bundesländer melden nun 143.203 Corona-Fälle (Stand 20. April, 20:50). Die Johns Hopkins Universität meldet 146.398 Fälle (Stand 20. April, 21:45).

Was beim Betrachten der Fallzahlen pro Hunderttausend in den Bundesländern auffällt, ist dass die Fallzahlen pro hunderttausend in Nordrhein-Westfalen am Montag gesunken sind, von 165 Fällen/HT auf 161 Fälle/HT. Das liegt aber nicht etwa daran, dass in NRW plötzlich weniger Personen infiziert sind. Nein, es wurde die Art geändert, wie Zahlen gemeldet werden. Bisher war es so, dass auf der Website zwei Zahlen zu gemeldeten Fällen veröffentlicht wurden. Zum einen die dem RKI gemeldeten Zahlen vom „Landeszentrum Gesundheit für Nordrheinwestfalen“ (LG NRW) und zum anderen die Fallzahlen, die dem „Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales“ NRW direkt von den Krisenstäben der einzelnen Kommunen übermittelt wurden. Das Ministerium kommentiert die Zahlen so:„Diese Zahlen konnten jedoch insbesondere wegen der unterschiedlich langen Meldewege voneinander abweichen.“

TE nutzte bisher die höheren Zahlen der Krisenstäbe, denn diese schienen aktueller zu sein. Nun sind diese Zahlen nicht mehr verfügbar, also weicht die Statistik auf die niedrigeren RKI Zahlen aus (die den tatsächlichen Fallzahlen notorisch hinterher hinken).

Folgephänomene: Facebook unterdrückt Demonstrations-Aufrufe direkt , Merkel spricht von „Öffnungsdiskussionsorgien“

Es ist erst wenige Tage her, dass TE von den gefährlichen Implikationen der aktiveren Corona-Informations-Steuerung auf sozialen Medien warnte. Auch berichtete TE davon, dass Artikel als Falschnachricht deklariertet werden, aufgrund von nicht-ganz-so-unabhängigen Fakten-Checkern, obwohl es sich dabei eben nicht um Falschnachrichten handelte.

Doch nun löscht Facebook in den USA auch Aufrufe zu Protesten gegen die dortigen Ausgangsbeschränkungen. Es ist ein brandgefährliches Signal, wenn ein privates Unternehmen, aus eigener Initiative auch noch, Aufrufe zu Protest aller Art unterdrückt. Facebooks Rechtfertigung ist, das nur solche Aufrufe zu Protesten gelöscht werden, die in Staaten stattfinden sollen, in denen wegen Kontaktsperren keine öffentlichen Versammlungen erlaubt sind. Doch egal was die Situation ist: dass sich eine Firma anmaßt, Aufrufe zum Protest gegen Regierungsbeschlüsse (egal welche) zu löschen, ist ungeheuerlich.

Laut WELT kritisierte die Bundeskanzlerin in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums „Öffnungsdiskussionsorgien“ in einigen Bundesländern. Sie mache sich große Sorgen um die Fortschritte im Kampf gegen Corona, weil sich nicht genug Menschen an die Kontaktverbote halten. Eine Diskussion über Lockerungen sei nicht hilfreich.

Versteht der Autor dieser Zeilen Frau Merkel richtig? Der vormals öffentliche Meinungsstreit darf nur noch monogam und mit dem eigenen Ehepartner, innerhalb der eigenen Wohnung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Alles andere ist eine gefährliche Verrohung der Sitten und gefährdet die Demokratie grundlegend. Warum sollte sich auch eine Regierung für massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens rechtfertigen müssen?

Hintergründe: Die Tracing-App, ein typisch bürokratischer Wahnsinn

Schon seit dem Anfang des Ausbruchs der Corona-Pandemie ist in Deutschland davon die Rede, ob man nicht durch die Nutzung digitaler Werkzeuge die Pandemie in den Griff kriegen kann. In Taiwan zum Beispiel wird mithilfe von Mobilfunk-Daten überwacht, ob Neu-Eingereiste, Corona-Infizierte und Kontaktpersonen von Infizierten ihre zweiwöchige Quarantäne einhalten. Einem Bericht der Neuen Züricher Zeitung nach reicht es aus, sich 50 Meter von seiner Wohnung zu entfernen, oder gar, dass dem Handy der Strom ausgeht, um Anrufe des Gesundheitsamts und einen Polizeieinsatz heraus zu fordern. In Singapur gibt es eine App, die sich großer Beliebtheit erfreut. Sie heißt „Trace Together“, laut ZDF hat schon ein Fünftel der Bevölkerung Singapurs diese App heruntergeladen. Die App verfolgt die Kontakte, die ein App-Nutzer mit anderen App-Nutzern hatte und speichert diese. Wird jemand dann Corona-positiv getestet, werden die Personen mit denen er oder sie Kontakt hatte, benachrichtigt, dass sie Kontakt zu einem Corona-Fall hatten.

Ähnlich funktioniert die „Stopp Corona“ App des Österreichischen Roten Kreuzes. Man lädt sich die App herunter und aktiviert die Bluetooth-Funktion des Handys. Bluetooth ist – vereinfacht gesagt – ein Kommunikationsstandard, mit dem über kurze Distanzen und ohne Nutzung des Mobilfunk-Netzes Daten übertragen werden können. Es wird zum Beispiel verwendet, um sein Smartphone schnurlos mit Lautsprechern zu verbinden.

Kommt man nun in die Nähe einer Person, die ebenfalls die „Stopp Corona“ App nutzt, kommunizieren die Handys über Bluetooth miteinander. Die Handys merken sich den pseudonymisierten Kontakt – man kann also zurückverfolgen mit welchem Handy ein Handy Kontakt hatte, aber nicht wem die Handys gehören. Wird man dann positiv auf Corona getestet, kann man mithilfe der App alle gespeicherten Kontakte anonym darüber informieren, dass man infiziert ist und die Kontaktpersonen sich entsprechend verhalten sollten.

Auch für Deutschland soll eine solche App entwickelt werden, um das Nachverfolgen von Kontakten zu erleichtern. Aber in Berlin kann man nie einfach nur eine Lösung für ein Problem haben, nein, alle Probleme müssen auf „europäischer Ebene” gelöst werden. Daher wird nicht „nur“ eine Tracing App entwickelt, sondern ein neuer Kommunikationsstandart mit aufgebaut.

Das Projekt hat den eher umständlichen Namen „Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing“ (Pan-Europäisches Privatsphäre-Erhaltende Nähe-Verfolgung) und firmiert deswegen meist unter der Abkürzung „PEPP-PT“. Und der Name ist Programm: 40 Staaten arbeiten mit, auf der Website des Projekts werden 37 „Member“ namentlich ausgewiesen, mehr als 130 Institutionen, Personen und Firmen sind laut Eigenaussage an dem Projekt beteiligt. Das Ziel ist keineswegs eine einfache Tracing App zu entwickeln – die gibt es ja schon – sondern ein Grundgerüst, auf welches Staaten dann ihre eigen App daraufsetzen können: eine Art Fahrgestell also, auf das nur noch eine individualisierte Karosserie geschraubt werden muss. Doch wie es immer so ist: Viele Köche versalzen die Suppe. Es gibt Streitereien unter den Entwicklern. Wenn zwei App-Nutzer Kontakt haben, werden die Informationen des Kontakts dann auf den Handys der betreffenden Personen gespeichert – das erhöht die Datensicherheit und Anonymität – oder werden die Daten auf einem zentralen Rechner gespeichert, wo eine Regierung – oder ein Böswilliger Hacker – sie auslesen kann? Ist der Code der App „Open-Source“ – also für jedermann einsehbar und nachprüfbar? Das würde es externen Prüfern ermöglichen sicherzustellen, dass die App tatsächlich das, und nur das, tut, was sie verspricht. Das wäre die datenschutzfreundliche Variante. Wählt man den gegensätzlichen Weg, der „Closed Source“ heißt und den Code verbirgt, kann man mögliche Sicherheitslücken – gewollte wie ungewollte – besser verbergen. Open-Source verhindert, dass die App unbemerkt von Hackern und Regierungen gekapert werden kann. Das gefällt nun Regierenden nicht so sehr – denn es verhindert, dass die App unbemerkt von Regierungen manipulieret und beispielsweise ausgespäht werden kann.

Das sind keineswegs irrelevante Scheingefechte, sondern wichtige Fragen, sowohl technisch wie auch ideologisch. Marcel Salathé, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne verließ laut Internetdienst heise online am vergangenen Freitag zum Beispiel unter Protest das Projekt, weil er fürchtet, dass das PEPP-PT eben nicht mehr Open-Source und dezentral sein wird. Er ist nur einer von vielen. Auch sollen der WELT zufolge Apple und Google unwillig sein, Projekte zu unterstützen, die es Regierungen ermöglichen, Daten ihrer Nutzer zentralisiert zu speichern. Klar ist: Geben Google und Apple hier nach, wird der Druck auf diese Firmen nur noch größer werden, unter dem Vorwand der Terrorismus oder Kriminalitätsbekämpfung ihre Nutzer zu überwachen.

Das Projekt versucht bisher, alle glücklich zu machen – Regierungen sollen zum Beispiel bei der Implementierung der App in ihren jeweiligen Ländern entscheiden können, ob Daten auf einer zentralisierten Datenbank oder auf den individuellen Handys gespeichert werden. Das ist die Art Kompromiss, die am Ende alle unglücklich zurück lässt. Diese internen Streitereien über die fundamentale Funktionsweise des PEPP-PT sind vermutlich auch der Grund, warum dieses „Fahrgestell“ nicht schon – wie eigentlich geplant – letzte Woche fertiggestellt wurde. Stattdessen soll PEPP-PT bis zum Ende dieses Monats fertig werden. Nach der Veröffentlichung des PEPP-PT muss dann eine App um das Grundgerüst herum programmiert werden, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt (wenn auch deutlich weniger). Sollte eine Tracing-App also tatsächlich kommen, kommt sie reichlich spät: Im März wäre sie wirksamer gewesen. Und während hier also noch an der eierlegenden Wollmilchsau programmiert wird, hat einer der Teilnehmer am Projekt schon sein eigenes am Start.

Das Robert Koch-Institut arbeitet zwar an PEPP-PT mit, hat aber auch eine eigene App entwickelt, die „Corona-Datenspende-App“ genannt wird. Aber wie es mit Bundesbehörden so ist, scheitert diese App an sich selbst. Ziel der App ist es, neue Infektionsherde schnell auszumachen. Dies soll allerdings nicht über ein Nachverfolgen von Kontakten Infizierter geschehen. Stattdessen überwacht die App die Gesundheit ihrer Nutzer.

Das funktioniert folgendermaßen: Nach Herunterladen der RKI-App muss der Nutzer seine sozialdemographischen Daten angeben. Das beinhaltet Angaben zu Alter, Gewicht, Größe, Geschlecht und die Postleitzahl des Wohnorts. Mithilfe von sogenannten „wearables“, also Smart-Watches, Fitness-Trackern etc. werden dann Gesundheitsdaten der Nutzer erhoben: Wie viel Sport treibt die Person, wie viel schläft sie? Wie steht es um Blutdruck, Herzschlag und Aktivität oder Stress? Kommt es zu einer plötzlichen Veränderung dieser Daten, liegt es nahe, dass die Person an irgendetwas erkrankt ist.

Da das RKI auch die Postleitzahl der Person kennt, kann auch seine Umgebung beobachtet werden. Kommt es in einer Gegend unter vielen App-Nutzern zu Erkrankungen, deren Symptome einer Corona-Infektion ähneln, liegt es nahe, dass sich dort ein neuer Corona-Infektionsherd befindet. Der Nutzer wird nicht darüber informiert, dass er Symptome zeigt: Er stellt dem RKI seine Daten ohne direkte Gegenleistung zur Verfügung. Doch anhand der Daten kann das RKI dann auf verdächtiges Krankheitsverhalten in spezifischen Regionen reagieren.

Das hört sich alles ganz nett an, hat aber einen Haken: Der Nutzer der App braucht eine Smart-Watch, einen Fitness-Tracker oder ähnliches Gerät und diese Geräte sind bisher noch nicht sehr weit in der Bevölkerung verbreitet – laut Statista nutzten 2019 nur 7,7% der deutschen Bevölkerung wearables und mehr als 50% der Nutzer (in den USA) waren unter 35 Jahre alt. Das RKI feiert einen erfolgreichen Start der App und meldet, das sie bis zum 14. April schon 300.000 Nutzer hat. Doch 300.000 Nutzer (wie viele davon auch aktive Nutzer sind, ist unbekannt) sind eine lächerliche Zahl, will man ein bundesweites Gesundheits-Monitoring aufbauen. Insgesamt besitzen rund 6,3 Millionen Deutsche ein wearable, doch wie viele tragen es auch dauerhaft? Wie viele davon laden sich die App runter? Wie viele besitzen ein warable, tragen es regelmäßig, laden die App herunter und nutzen die App dann auch?

Zu guter Letzt darf man auch nicht vergessen: Mit der „Datenspende”-App des RKI wird Infrastruktur geschaffen, die es Regierungsstellen ermöglicht, die Gesundheit und das Verhalten der Bevölkerung in Echtzeit zu verfolgen. Klar, noch ist die Nutzung der App freiwillig, noch sind die Daten, welche die App dem RKI mitteilt, pseudonymisiert – doch solche Pseudonyme einem Gerät, und damit einem Nutzer, zuzuordnen, ist nicht schwer. Der Chaos Computer Club, ein Verein von Hackern, veröffentlichte ein Gutachten, demzufolge es für Dritte relativ einfach wäre, auf die Daten der Nutzer zuzugreifen – auch auf Klarnamen.

Wollen wir wirklich der Regierung direkten Einblick darauf geben, wie wir schlafen, wie viel Sport wir machen oder wie wir leben? Die Daten-Gier von Internetfirmen wird oft genug kritisiert, aber der Regierung vertrauen wir persönlichste Informationen ohne weiteres an? Denn die gut gemeinte App des RKI kann mit nur einem kleinen bisschen (zu) guten Willen zu einem orwellschen Albtraum werden, besonders weil sich bei der „Datenspende”-App das oben beschriebe „Open-Source Dilemma“ wiederholt. Die App ist nicht Open-Source, sie legt also den Quell-Code der App nicht offen. Damit ist nicht überprüfbar, ob es Sicherheitslücken gibt und Hintertürchen, durch die staatliche Organisationen ihre geheimen Zusatzwünsche einschleusen und ablesen.

Fazit: In immer neuen Pressekonferenzen und Talkshows werden Corona-Apps als Lösung gefeiert. Doch es gibt sie nicht; und ihre Risiken und Nebenwirkungen füllen einen sehr langen Beipackzettel.