„Die Eisenpreise werden sich mindestens verdoppeln, wenn die Vorräte an diesem Material, was wahrscheinlich ist, nicht ganz und gar erschöpft werden.“ – so argumentierte der Abgeordnete Isaac Coffin im Jahr 1840 vor dem britischen Parlament gegen den weiteren Ausbau der Eisenbahn.

Darf man einen Politiker an einer zehn Jahre alten Aussage messen? Man sollte es sogar, wenn diese einen bis heute nicht korrigierten Irrtum grundlegender Natur enthält. Gemeint ist Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Bundesvorsitzender und wahrscheinlicher Kanzlerkandidat der SPD. Noch in seiner Zeit als Chef des Umweltressorts gab er 2006 folgendes zum Besten: „Wenn man bedenkt, dass die Uranvorräte gerade mal noch 60 Jahre reichen, ist die Kernkraft nun wirklich keine Zukunftstechnologie.“

Die Ähnlichkeit zu den Ausführungen Isaac Coffins ist nicht zufällig. Die Legende von den durch limitierte Ressourcen definierten „Grenzen des Wachstums“ wird seit den Frühzeiten der industriellen Revolution immer wieder und auf immer wieder neue Weise als politisches Instrument benutzt. Von der Malthusianischen Bevölkerungsfalle des 18. Jahrhunderts, nach der Produktivitätsfortschritte in der Landwirtschaft auf Dauer nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten könnten, über die berüchtigte Studie des Club of Rome aus dem Jahr 1972, nach der neben Erdöl und Erdgas auch zahlreiche Industriemetalle längst erschöpft sein sollten, bis hin zu modernen Vordenkern einer Postwachstumsgesellschaft wie Nico Paech oder Harald Welzer, die sich eine mittelalterliche Subsistenzwirtschaft zurückwünschen, reicht eine lange Kette akademisch geweihter Köpfe, deren Vorlagen den Gabriels unserer Zeit Argumente liefern. Und sei es nur, um für die hinsichtlich ihrer Ziele Energieeinsparung und Emissionsreduktion längst gescheiterte Energiewende noch eine zusätzliche Begründung zu haben. Denn würden Uran und fossile Kohlenwasserstoffe tatsächlich zur Neige gehen, wäre der planwirtschaftlich erzwungene Übergang in ein „postfossilatomares“ Zeitalter zur Vermeidung katastrophaler Zusammenbrüche auch völlig unabhängig von der Klimafrage gerechtfertigt.

Das Märchen von den Grenzen des Wachstums

Das Postulat absoluter Wachstumsschranken steht augenscheinlich auf einem sicheren Fundament. Natürlich ist das Volumen der Erde endlich. Und ein physikalisch begrenzter Raum erlaubt eben kein unbegrenztes Wachstum. Oder vielleicht doch? Schon das Fehlen jeden Beleges könnte stutzig machen. Schließlich sind alle Ressourcen, die die Menschheit jemals in ihrer Geschichte verwendete, noch immer in bedarfsgerechter Menge vorhanden. Das liegt primär an der schieren Menge dessen, was unser Heimatplanet bietet.

Bei einer mittleren Tiefe von 35 Kilometern und einer mittleren Dichte von 2,7 Tonnen pro Kubikmeter beträgt die Masse der Erdkruste etwa 10 hoch 19 Tonnen. Uran macht, so die Geologen, ein tausendstel Promille davon aus, das wären 10 hoch 13 Tonnen. Ausreichend, um den Betrieb der weltweit vorhandene Flotte an Kernkraftwerken für weitere einhundert Millionen Jahre zu sichern. Auch in Bezug auf Erdöl, der möglicherweise knappsten fossilen Energiequelle, ergibt eine einfache Überschlagsrechnung ähnlich hohe Werte. Schätzungen zufolge werden circa 10 hoch 10 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr in den Meeren durch Algen gebunden (Wikipedia). Nach Vaclav Smil („Oil – A Beginners Guide“) gelangt ungefähr ein Prozent davon in Sedimentgesteine am Meeresgrund. Gesetzt den Fall, wiederum nur ein Prozent dieser Menge würde am Ende zu Rohöl, handelt es sich um eine Million Tonnen im Jahr. Seit mehr als zwei Milliarden Jahren findet dieser Vorgang nun statt, insgesamt also könnten in der Erdkruste 10 hoch 15 Tonnen Erdöl vorhanden sein, oder anders ausgedrückt: Eine Million Gigatonnen. Der gegenwärtige Jahresbedarf der Menschheit beträgt vier Gigatonnen, die statische Reichweite der Vorräte läge dann bei 250.000 Jahren.

Man kann mit solchen Abschätzungen leicht um Größenordnungen neben der Realität liegen. Aber es ist nicht relevant, ob die vorhandenen Mengen noch für Jahrtausende, Jahrzehntausende oder gar Jahrhunderttausende genügen. Das Ergebnis lautet in jedem Fall: Bei Energierohstoffen wie Uran oder Erdöl müssen die irdischen Vorkommen für alle sinnvollen Planungshorizonte als unendlich angesehen werden. Zumal es in beiden Fällen mit Thorium einerseits und Kohle, Erdgas und Methanhydrat andererseits geeignete, in noch größeren Mengen vorhandene Substitute gibt.

Natürlich sind nur Vorkommen, deren Merkmale wie Konzentration, Quantität oder Zugänglichkeit eine Ausbeutung mit heute bekannter Technologie prinzipiell ermöglichen, als Ressourcen anzusehen. Und von diesen dürfen nur solche, deren Ausbeutung auch wirtschaftlich möglich ist, als Reserven betrachtet werden.

Beliebter Einstieg in zahllose Konzepte, Strategiepapiere oder Projektpräsentationen zu energiepolitischen Fragen ist der Hinweis, bei gleichbleibendem Verbrauch stünde das schwarze Gold nur mehr für fünfzig Jahre zur Verfügung. Ein Wert, der lediglich die gegenwärtigen Reserven berücksichtigt. Da er seit fünfzig Jahren bei fünfzig Jahren liegt, spricht man auch von der Erdölkonstante. Die lediglich den Planungshorizont der Erdölindustrie wiederspiegelt, nicht aber die wirklichen Potentiale.

Erdölkonstante

Die Erdölkonstante wäre, hätte man sie damals schon kalkuliert, in der ersten Phase des Erdölzeitalters absurd niedrig gewesen. Zu niedrig, um weitere Investitionen zu rechtfertigen. Niedrig genug, um panische Reaktionen der Politik zu induzieren. Denn in den Anfangsjahren konnten mit Schlagbohrtechniken nur solche Vorkommen ausgebeutet werden, die einige Dutzend Meter tief unter der Erde lagen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden mit rotierenden Meißeln, neuen Materialien, Pumpen und Motoren einige hundert und später dann einige tausend Meter möglich.

Flache Küstengewässer waren seit den 1930er Jahren zugänglich, der Vorstoß in die Tiefsee ließ weitere drei Jahrzehnte auf sich warten. Immer aber musste man Lagerstätten finden, in denen sich das Öl durch geologische Zufälle in großen Mengen und hohen Konzentrationen angesammelt hatte. Bis schließlich die Kombination aus horizontalem Bohren mit der Fähigkeit, dauerhafte Risse im Gestein zu erzeugen (das sogenannte „hydraulic fracturing“ oder neudeutsch Fracking), ab den 1990ern auch den direkten Zugriff auf die Muttergesteine gestattete.

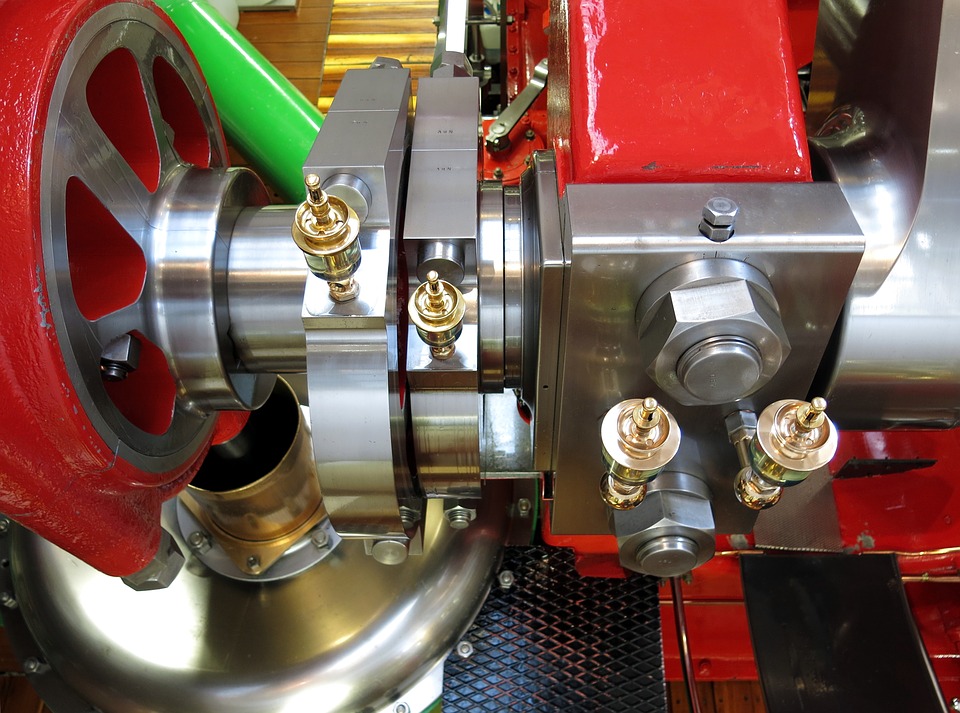

Der Einsatz von Mikrowellen zur Erwärmung besonders zähflüssiger Vorkommen könnte der nächste Schritt sein, mit dem neben Schieferöl- auch Ölsand-, Ölschiefer- und Schweröl-Vorkommen nutzbar werden, von dessen Existenz man noch vor dreißig Jahren nicht einmal etwas ahnte. Heute ist die Erdölförderung von Spitzentechnologien wie hochauflösender seismischer Exploration und computergestützten Bildanalyseverfahren geprägt. Moderne Bohrköpfe sind vollgepackt mit Steuerungselektronik, Sensoren und Aktoren und bestehen aus Hochleistungsmaterialien, die den extremen Bedingungen der Umgebung in mehreren tausend Metern Tiefe (Strahlung, Temperatur, Druck) standhalten. Diese Roboter wissen genau, wo sie sind und können von oben ferngesteuert werden, oder sich vollautomatisch ihren Weg durch die Gesteinsschichten suchen.

Diese technischen Weiterentwicklungen haben aus quasi unerschöpflichen Vorräten die Ressourcen- und schließlich auch die Reservenbasis immer wieder nachgefüllt. Nicht, weil es notwendig war, sondern schlicht, weil es möglich wurde.

Der Rohstoff selbst induziert die Realisierung und den Einsatz solcher Innovationen auf direkte wie indirekte Weise. Er wird schließlich nicht zum Spaß eingesetzt, sondern zur Generierung eines Mehrwertes. Bei Erdöl erzeugen die Wertschöpfungsmöglichkeiten, die durch Mobilität und die zahlreichen Produkte der chemischen Industrie entstehen, einen Bedarf, durch dessen Befriedigung das für die Entwicklung neuer Explorations-, Prospektions- und Fördermethoden erforderliche Kapital erst erwirtschaftet wird. Investitionen, die nur deswegen zu den gewünschten neuen Technologien führen, weil die durch den Rohstoff in Gang gesetzte Fortschrittskaskade solche auch ermöglicht.

Eine Innovation zeugt die nächste

Die Dampfmaschine trieb eben nicht nur Lokomotiven, sondern auch die Maschinen, mit denen man noch bessere Maschinen zur Fertigung noch besserer Dampfmaschinen herstellen konnte. Bis schließlich Komponenten in einer Qualität verfügbar waren, die die Konstruktion von Diesel- und Elektromotoren gestatteten. Die wiederum nicht nur dabei halfen, noch bessere Diesel- und Elektromotoren, sondern gar Turbinen und am Ende vieler weiterer solcher Schritte auch Computer zu bauen. Welche dann eben nicht nur bei der Identifizierung und Charakterisierung neuer Vorkommen zum Einsatz kommen, sondern auch den Weg zu den Systemen eröffneten, mit denen diese Lagerstätten ausgebeutet werden können.

Es ist diese Rückkoppelung in Innovationsprozessen, deren Nichtberücksichtigung den zentralen Irrtum in der These von den „Grenzen des Wachstums“ ausmacht. Ein Denkfehler, der nicht nur Erdöl und andere fossile Energieträger, sondern alle Rohstoffe betrifft. Im Jahr 1970, so heißt es in dem gleichnamigen Buch, waren noch etwa 300 Millionen Tonnen Kupfer verfügbar. Seitdem aber hat die Menschheit über 450 Millionen Tonnen gefördert und die bekannten Ressourcen liegen bei ungefähr einer Milliarde Tonnen. Die tatsächlichen Kupfervorkommen in der Erdkruste belaufen sich übrigens auf 10 hoch 15 Tonnen, was beim gegenwärtigen Verbrauch für einige hundert Millionen Jahre genügen würde. Nein, an Kupfermangel kann die Elektromobilität nicht scheitern.

Eigentlich hatte der Club of Rome das Ende des Kupfers für 2006 prophezeit. Die Goldvorräte sollten schon seit 1981 erschöpft sein, Quecksilber seit 1983, Silber seit 1986, Zinn seit 1987, Zink seit 1993, Blei seit 1996, Wolfram seit 2010, um nur einige Beispiele zu nennen. Erdöl haben wir übrigens seit 2001 nicht mehr und Erdgas seit 2008. Nicht nur von diesen, sondern schlicht von allen Stoffen, die in der berüchtigten Studie betrachtet wurden, hat die Menschheit seit 1970 mehr genutzt, als ihr nach damaligem Wissensstand zur Verfügung stand. Und in jedem dieser Fälle sind trotzdem die technisch zugänglichen Ressourcen immer weiter gestiegen.

Ein Wirtschaftsminister, der gerne Kanzler werden möchte, sollte diese Zusammenhänge eigentlich kennen. Stattdessen aber schwadroniert Gabriel in einem aktuellen Spiegel-Interview (Ausgabe 2/2017) von der Endlichkeit der Braunkohle. Er hat aus seinem Gerede von 2006 nicht nur nichts gelernt, er hat wahrscheinlich seinen Fehler noch nicht einmal erkannt. Was schlimme Folgen haben kann. Denn da fossile Kohlenwasserstoffe wie Erdgas, Erdöl oder Kohle auch langfristig immer bedarfsgerecht zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stehen werden, muss jede Politik, die dies nicht in ihr Kalkül einbezieht, an der Realität scheitern. Das „postfossile“ Zeitalter trotzdem erzwingen zu wollen, erfordert umfassende Zwangsmaßnahmen und die endgültige Ausschaltung jeden Wettbewerbs in allen Sektoren des Energiesystems, ob bei Strom, Wärme oder Treibstoffen. Was genau die Katastrophe herbeiführen würde, die man eigentlich zu vermeiden trachtet.

Auf diesem Planeten gibt es keine Grenzen des Wachstums. Nicht für viele tausend Jahre und wer ernsthaft solche Zeiträume betrachten möchte, der hat den Weltraum, hat Monde, Asteroiden und andere Planeten als neue Rohstoffquellen in sein Szenario zu integrieren. Denn die primäre Ressource, aus der wir schöpfen, sind in Wahrheit nicht Ölvorkommen oder Erzadern. Es ist der menschliche Erfindungsgeist. Unser Streben nach Wohlstand, unser Traum von einer Welt jenseits des Mangels sorgt gerade nicht dafür, bestehenden Limitierungen immer näher zu kommen. Sondern im Gegenteil verschieben wir die Grenzen des Wachstums immer schneller in immer größere Entfernungen. Wir werden sie daher niemals erreichen.

Quellenhinweis: Auszüge aus der einleitend zitierten Rede Isaac Coffins finden sich im Original in dem Buch The Life of George Stephenson, Railway Engineer von Samuel Smiles, Cambridge University Press, 1857. Die oben verwendete Übersetzung wurde dem vierten Band der Propyläen Technikgeschichte entnommen.