Die Leitung der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) versucht offenbar, den dort seit 2002 lehrenden Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen aus seinem Amt zu entfernen. Nach einer von der LMU selbst initiierten Abfrage beim Verfassungsschutz übergab die Hochschulführung den „Fall“ Meyen nun der Landesanwaltschaft Bayerns, die auch für Disziplinarverfahren zuständig ist. Bei Meyen handelt es sich um einen verbeamteten Lehrstuhlinhaber am Institut für Kommunikationswissenschaften.

Bisher gibt es zwar auch anderswo Versuche, Hochschullehrer loszuwerden: Die Universität Bonn versucht, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot zu entfernen, die in der Frage der Corona-Maßnahmen und des Ukraine-Kriegs Positionen vertritt, die der Hochschule offenbar nicht passen. Und die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung wiederum verhindert die Lehrtätigkeit des Politikwissenschaftlers Martin Wagener indirekt, indem sie ihm die Sicherheitszulassung entzog, und ihn damit am Betreten des Campus hindert.

Guérot ist allerdings nicht verbeamtet. Gegen den verbeamteten Professor Wagener, dem der Verfassungsschutz wegen dessen Buch „Kulturkampf um das Volk“ Verfassungsfeindlichkeit unterstellt, nutzte die dortige Hochschulleitung den oben beschriebenen Umweg. Mit Meyen soll nun offenbar erstmals ein Lebenszeitbeamter ganz direkt aus der Universität gedrängt werden.

Dabei bleibt bis jetzt unklar, was die Hochschulleitung Meyen eigentlich konkret vorwirft. Er stand für wenige Wochen als Herausgeber auf dem Cover der Nischenzeitschrift „Demokratischer Widerstand“. Diese Position gab er schon längst aus Zeitgründen auf. Im Frühjahr 2020 kritisierte der Medienwissenschaftler die Uniformität und Staatsnähe der meisten deutschen Medien in der Corona-Berichterstattung. Damals erreichten Kräfte aus dem Mittelbau der Universität, dem Professor dessen Sprecher-Position im Forschungsverbund mit dem Titel „Zukunft der Demokratie“ zu entziehen. Im Februar 2022 verfasste ein Journalist für „ZEIT Campus“ eine Art erweiterte Anklageschrift gegen den Professor.

Bei dem Artikel unter der Überschrift „Ein Prof driftet ab“ handelt es sich um ein Dokument, das weit über den konkreten Fall hinausreicht. „Doch Meyen tritt dort nicht nur als Wissenschaftler auf“, heißt es in dem Text, „immer öfter äußert er sich politisch. Beim Nachlesen kann man das Gefühl bekommen, dass seine Thesen mit jedem Eintrag steiler werden. Er mokiert sich über den ZDF-Journalisten Claus Kleber, vergleicht die Tagesschau mit russischem Staatsfernsehen, schreibt von ‚Regierungs-PR‘.“

Was an diesen Ansichten skandalös oder gar verfassungsfeindlich sein soll, verriet der ZEIT-Schreiber mit keiner Zeile. Über seinem Artikel stand damals die Frage: „Warum darf er immer noch lehren?“ Normalerweise würde die Antwort lauten: Weil ihm die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Lehre und Forschung genau das garantiert. Diese Freiheit soll Meyen nun offenkundig genommen werden.

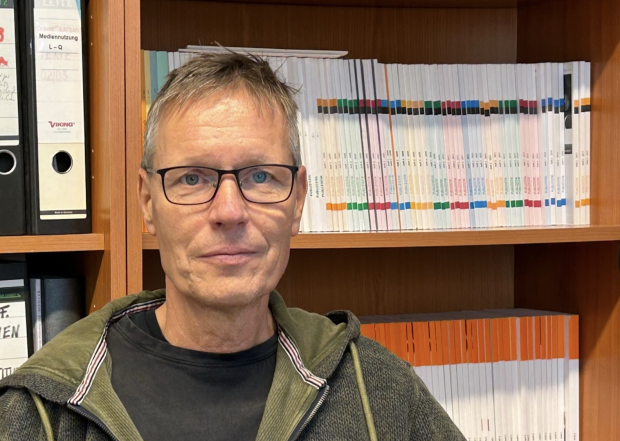

Im Interview mit TE weist der Wissenschaftler den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit entschieden zurück, und bekräftigt außerdem seine Medienkritik. Vieles, was er jetzt erlebe, so der in der DDR geborene Meyen, erinnere ihn an die Zeit vor 1989. Das folgende Interview erschien in der aktuellen Print-Ausgabe von TE:

Tichys Einblick: Herr Professor Meyen, Sie wurden und werden von Journalisten, aber auch von Kollegen heftig attackiert für Ihre Kritik an der Corona-Berichterstattung in den deutschen Medien. Bevor wir auf die Angriffe gegen Sie kommen: Was genau werfen Sie den etablierten Medien vor?

Michael Meyen: Wenn der Journalismus seinen Job gemacht hätte, dann hätten wir diese Corona-Krise entweder gar nicht oder vollkommen anders erlebt. Was ist der Job des Journalismus? Zum Ersten besteht sein Auftrag darin, Öffentlichkeit herzustellen. Das bedeutet, er muss alle Perspektiven, die es auf so ein Großthema wie Corona gibt, gleichberechtigt zur Diskussion stellen, damit sich die Bürger selbst eine Meinung bilden können. Er darf zweitens Perspektiven nicht einseitig in den Vordergrund rücken und drittens Kritiker der Regierungsperspektive nicht delegitimieren.

Zu den Phänomenen der Corona-Zeit gehört, dass es keine konsistente Regierungslinie gab. Ganz zu Anfang hieß es beispielsweise von Jens Spahn, Covid-19 sei „milder als eine Grippe“. Politiker betonten, Masken würden nicht helfen. Das wurde auch von vielen Medien übernommen. Der Bayerische Rundfunk und der WDR verbreiteten außerdem das Narrativ, die Corona-Panik sei das Werk von Rechten, denen es nur um die Schließung der Grenzen gehe. Dann kippte die Regierungslinie ins genaue Gegenteil. Wie lässt es sich erklären, dass auch so viele Journalisten dieser Zickzacklinie folgten, die Positionswechsel selbst aber gar nicht thematisierten?

Wir wissen, dass Leitmedien das abbilden, was legitime Sprecher im politischen Raum verkünden. Als Journalist brauche ich jemanden, der bestimmte Positionen vertritt, der Tatsachen und Fakten kommuniziert, den ich zitieren kann. In der ersten Phase hatten wir für unterschiedliche Herangehensweisen legitime Sprecher. Dadurch entsteht der Eindruck eines Zickzackkurses. Das endete Mitte März 2020, um noch einmal kurz aufzuleben, als Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble mit Unterstützung der „Bild“ versuchte, einen anderen Umgang mit dieser Krise zu debattieren.

„Man kann bemängeln, dass die neuen Medien

oft der Agenda hinterherhinken, die von den Leitmedien gesetzt wird.

Aber es gab dort einen Professionalisierungsschub“

Mit seiner Bemerkung, wenn es einen zentralen Satz in der Verfassung gebe, dann sei es die Unverletzlichkeit der Würde des Menschen. Infektionsschutz um jeden Preis könne er dort nicht finden.

Ja. Aber ab Frühjahr 2020 fand kein Journalist mehr einen legitimen Sprecher im politischen Raum, der bereit gewesen wäre, den Corona-Kurs von Angela Merkel zu kritisieren. Die AfD müssen wir dabei ausklammern. Diese Partei hat ja selbst einen Klärungsprozess durchlaufen – von der Forderung nach Grenzkontrollen bis zur Kritik an vielen Maßnahmen. AfD-Politiker sind für die Leitmedien keine legitimen Sprecher. Jeder Vorschlag, jede Idee, die aus der AfD kommt, wird sofort mit einem Warnstempel versehen.

Außerhalb Deutschlands gab es jedoch durchaus Vertreter anderer Perspektiven, denen man Expertise schlecht absprechen konnte. Beispielsweise den damaligen Chefepidemiologen Schwedens, Anders Tegnell. Oder die Unterzeichner der „Great Barrington Declaration“, Wissenschaftler aus Stanford und Harvard, die die Schulschließung für schädlich erklärten und darauf hinwiesen, dass Lockdowns keinen nachweisbaren Effekt gegen das Virus entfalteten. Warum kamen auch diese Stimmen in den deutschen Medien nicht vor?

In Deutschland ist ein Exempel statuiert worden an Wolfgang Wodarg, ausgehend von Correctiv, dem sogenannten „Faktenchecker-Portal“. Vom 18. bis 20. März 2020 haben nahezu alle Leitmedien diesen renommierten Gesundheitspolitiker öffentlich so unmöglich gemacht, dass es danach selbst für Kritiker, die alles vorzuweisen haben, was man für akademische Reputation braucht, nicht mehr möglich war, in den Diskurs hineinzukommen. In der Medienforschung sprechen wir von Indexing – der Neigung von Journalisten, sich an einem bestimmten Rahmen zu orientieren, der mit Bezug auf legitime Sprecher informell festlegt, was als vertretbare Position zu gelten hat.

Wie verhielten sich eigentlich die Medien in Schweden, dem Land, das von Anfang an einen ganz anderen Kurs verfolgte?

Zu Schweden gibt es eine interessante Studie, die das Indexing bestätigt – nur genau in die andere Richtung. Schwedens Regierung ist bekanntlich Anders Tegnell gefolgt und hat dort, genau wie in Deutschland, gemeinsam mit den meisten Medien Kritiker entweder gar nicht zu Wort kommen lassen oder delegitimiert. Das verweist auf die sehr enge Beziehung zwischen Politik und Medien, darauf, dass sehr viele Journalisten sich schon lange nicht mehr als Gegenspieler der Macht verstehen, sondern Teil eines politisch-medialen Komplexes sind.

Und wie sah es im Nachbarland Schweiz aus? Dort existiert immerhin eine breit aufgefächerte Medienlandschaft, vom eher linken „Tagesanzeiger“ bis zur liberal-konservativen „Weltwoche“. Hat das zu einer im Vergleich zu Deutschland differenzierteren Berichterstattung über Corona und vor allem die Maßnahmen der Regierung geführt?

Wir müssen immer zwischen Leitmedien und Alternativoder konzernfreien Medien unterscheiden. Nur die Leitmedien werden dort registriert, wo entschieden wird: in den Ministerien, im Landratsamt, in der Chefetage. Nur bei den Leitmedien dürfen wir unterstellen, dass alle anderen wissen, welche Themen dort gesetzt werden und welche Moral. Die „Weltwoche“ ist eine Art Enfant terrible und deshalb kein Leitmedium. Solche Gegenstimmen gab es auch in Deutschland von Anfang an. Sehr schnell im „Rubikon“ und bei „Multipolar“, dann aber auch in der „Achse des Guten“, bei Tichys Einblick, in den „Nachdenkseiten“. In den konzernfreien Medien haben renommierte Wissenschaftler und sehr gut informierte Autoren nüchtern und sachlich analysiert, was in der Corona-Politik falsch lief. Da Sie die Schweiz erwähnen: Seit Juni 2022 sendet der „Kontrafunk“ von dort rund um die Uhr.

In der Schweiz gab es auch den Fall, dass ein Konzern – allerdings nicht öffentlich – erklärte, es solle immer die Regierungsposition vertreten werden.

Exakt. Kurz vor dem Referendum zur staatlichen Förderung der Medienkonzerne im Februar 2022 wurde eine E-Mail von Marc Walder geleakt, dem Chef von Ringier, der am 20. März 2020 alle wichtigen Chefredakteure im Land aufgefordert hatte, den Regierungskurs zu stützen, und darauf verwiesen hatte, dass es Absprachen dazu mit Bundesrat (Regierung der Schweiz, Anm. d. Red.) und Bundespräsidentin gegeben habe. Walder schrieb den Chefredakteuren, die er alle mit Vornamen anspricht, dass die Regierung es gerne sehen würde, wenn sie mitmachten. Es existiert außerdem ein Video von einer internen Veranstaltung, wo Walder sagt, dass Ringier in allen Ländern, in denen der Konzern unterwegs ist, die Regierungslinie unterstütze. Das heißt auch: im Zweifel hier so und dort ganz anders.

Wie lässt sich diese Nähe vieler deutscher und auch Schweizer Medien zur Regierung erklären?

Punkt eins ist die Finanzierung über Anzeigen. Wir wissen, dass der Werbemarkt im März 2020 weitgehend zusammenbrach. Es gab keine Veranstaltungen mehr, und die Unternehmen waren unsicher, ob sie weiter Geld in Werbebudgets stecken sollten. In Deutschland wurde deshalb im Sommer 2020 ein Nachtragshaushalt aufgestellt: 220 Millionen Euro unter dem Schlagwort „digitale Transformation“. Das war natürlich ein Euphemismus für: Danke, dass ihr das Volk bei der Stange gehalten habt.

Zu dieser Subventionierung kam es dann aber aus rechtlichen Gründen nicht.

Ja. Ein reines Digitalmedium hatte mit einer Klage gedroht. Zum Ausgleich gab es reichlich Anzeigen. Die Zahlen sind ja bekannt. Was wichtiger ist auf lange Sicht: Die Verleger wissen jetzt, dass direkte Subventionen kein Tabu mehr sind. Wir werden über kurz oder lang auch in Deutschland staatliche Presseförderung haben und damit eine noch stärkere Einbindung der Verlage in den politisch-medialen Komplex. Das Stichwort dafür lautet im Moment Lokaljournalismus. Förderung der Zustellung. Gerade sind zwei Gutachten veröffentlicht worden, eins im Auftrag von Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und das sagt ganz klar: kein Problem. Der Staat kann die lokale Presse fördern.

Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, der Kritik an Ihnen wegen Ihrer Publikationen über die Rolle der Medien in der Corona-Zeit. Was wirft man Ihnen vor – universitätsintern und in manchen Medien, etwa der „Süddeutschen“ und der „Zeit“?

Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Anlass und Ursachen. Der erste Artikel in der „Süddeutschen“ im Mai 2020 nutzte einen Beitrag, den ein Mitarbeiter in einem meiner Blogs veröffentlicht hatte. Über dem Text stand: „Was ich von Ken Jebsen gelernt habe“. Es ging um Bill Gates und die WHO.

Was Jebsen allerdings nicht selbst aufgedeckt, sondern auch nur aus anderen Quellen zusammengesucht hatte. Die Zahlungen der Gates-Stiftung sind ja öffentlich. Der Autor des Textes auf Ihrem Blog hätte sich also auch auf andere Quellen beziehen können.

Klar. Stein des Anstoßes war nicht der Inhalt, sondern der Name Jebsen in der Überschrift. Das war damals ja ein Promi der Opposition gegen die CoronaMaßnahmen. In einem akademischen Blog auf diese Reizfigur Bezug zu nehmen war offenbar ein Tabubruch. Ein Jahr später hat der BR eine Vorlesungsfolie veröffentlicht, die einen Film von Markus Fiedler als Quelle nennt: „Die dunkle Seite der Wikipedia“. Der Film war auf dem Portal KenFM hochgeladen worden. Aber natürlich geht es nicht um eine Überschrift und eine Folie. Es geht darum, dass ich die Leitmedien öffentlich kritisiere.

Haben Sie für diese Kritik einen Maßstab?

Ja. Ich frage immer, ob der Journalismus seinen öffentlichen Auftrag erfüllt. Macht er das, was zum Beispiel der Medienstaatsvertrag von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verlangt? Objektivität und Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es war offenbar ein Problem, dass die Kritik von einem Wissenschaftler kommt, der am wichtigsten deutschen Medienforschungsinstitut arbeitet. Mit der Reputation von Universität und Institut ist ein anderes Gewicht verbunden als bei einem Blogger, der Medien von daheim kritisiert.

Was folgte dann als Reaktion auf Ihre Kritik?

Die Einseitigkeit der Leitmedien habe ich ab Mitte März 2020 kritisiert. Das Hantieren mit Zahlen, die permanente Panikmache, die Angstmacherei. Die Hörigkeit gegenüber sehr wenigen ausgewählten Experten, die bereit waren, die Regierungslinie öffentlich zu unterstützen. Das Ausblenden von allen Experten, die etwas Gegenteiliges behaupteten. Das ist im Institut ziemlich schnell kritisch gesehen worden. Zunächst auf Facebook. Man hat dort nicht akzeptiert, dass ich die Situation mit der DDR vergleiche. Dabei lag das auf der Hand. Als der „Spiegel“ Anfang Mai 2020 lauter Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme bei den Demos fand, habe ich mich sofort an die „Leipziger Volkszeitung“ erinnert und den Artikel „Was trieb Frau A.K. ins Stadtzentrum?“ vom Juni 1989. Der Tenor damals war: Bleibt zu Hause; die Partei meint es doch gut mit euch. Nachdem die „Süddeutsche“ meinen Blog und mich angegriffen hatte, gab es eine Resolution des akademischen Mittelbaus im Institut, wo gefordert wurde, mir die Personalhoheit an meiner Professur zu entziehen. Auf gut Deutsch: keine Mitarbeiter mehr.

„Ich frage immer, ob der Journalismus

seinen öffent lichen Auftrag erfüllt:

Objektivität und Unparteilichkeit,

Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit“

Mit welcher Begründung?

Weil ich die jungen Leute möglicherweise zwingen könnte, meine Ansichten zu teilen und vielleicht sogar öffentlich zu vertreten. Geredet hat niemand mit mir. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass ich irgendeinen Mitarbeiter zu irgendetwas zwingen könnte. Das führt völlig an der Realität vorbei.

Was wurde aus dem Versuch, Ihnen die Personalhoheit zu entziehen?

Nichts. Dafür habe ich damals die Sprecherposition in einem großen bayerischen Forschungsverbund verloren, den ich selbst initiiert hatte, interessanterweise zum Thema „Zukunft der Demokratie“. Nach dem Artikel in der „Süddeutschen“ hat es zwei Tage gedauert, bis man mich zum Rückzug nötigte – wieder durch eine Petition von Mitarbeitern aus dem Mittelbau. Sieben von elf Projekten waren gegen mich.

Wie würden Sie Ihre heutige Situation an der Universität beschreiben?

Ich bin im Kollegenkreis isoliert. Mit meinen Mitarbeitern kann ich sehr gut arbeiten, auch mit vielen Studenten. Ich habe den Eindruck, dass gar nicht so wenige Studenten schätzen, dass ich viel Zeit in Lehre und Betreuung investiere. Und einige sind auch sehr daran interessiert, etwas anderes zu hören als bei all den anderen. Das motiviert mich.

Anfang April hat die „Süddeutsche“ einen Artikel unter der Überschrift veröffentlicht „Professor Meyen: Ein Fall für den Verfassungsschutz“. Sind Mitarbeiter der Behörde schon bei Ihnen vorstellig geworden?

Nein. Dafür war ein Redakteur der „Süddeutschen“ nach Ostern in meiner ersten Vorlesung, um hinterher schreiben zu können, dass er weder Proteste gesehen hat noch Geheimdienstler. Vorgestellt hat er sich mir nicht.

Sind Sie ein „Fall für den Verfassungsschutz“?

Vielleicht weiß die „Süddeutsche“ mehr als ich. Mir hat der Uni-Präsident gesagt, dass er beim Landesamt für Verfassungsschutz wegen einer Wochenzeitung angefragt hat, die mich in zwei Ausgaben als Mitherausgeber genannt hat. In dem „Süddeutsche“-Artikel gibt es kein Argument und auch keinen Satz von mir, der auch nur ansatzweise die Idee rechtfertigen könnte, dass ich nicht auf dem Boden der Verfassung stehe. Der Journalist hat mich per Mail gefragt, wie ich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen würde. Ich dachte: Meint er das ernst?

Diese Frage wurde früher bekanntlich in der Regel bei der Einstellung im öffentlichen Dienst gestellt, als noch der Radikalenerlass galt.

Am 27. März 2002 habe ich einen Eid auf die bayerische Verfassung geschworen. Ich wüsste nicht, was mich je von diesem Eid entbinden sollte. Leute wie dieser Mann von der „Süddeutschen“ erinnern mich eher an die DDR, wo man ja permanent mit der Frage konfrontiert wurde, ob man die unverbrüchliche Freundschaft mit der ruhmreichen Sowjetunion weiter unterstützt, den Weltfrieden möchte und an den Sieg des Sozialismus glaubt.

Sie leiten noch einen anderen Forschungsverbund mit dem Titel „Das mediale Erbe der DDR“.

Der Verbund pausiert gerade und startet seine zweite Phase im Juli. Dort passiert im Moment das Gleiche wie vorher am Institut und im Demokratieverbund: Der akademische Mittelbau drängt die Professoren, dass ich meine Sprecherfunktion ruhen lasse. Man hat Angst, mit Kontaktschuld konfrontiert zu werden.

Wie wirken sich Ihre Analyse der Corona-Berichterstattung und die Angriffe und Unterstellungen auf Ihre Forschung aus?

Ich konnte mich noch einmal völlig neu erfinden. Ich muss nicht mehr zu irgendwelchen Tagungen in die USA fliegen, Aufsätze in den Topzeitschriften unterbringen und mich um Millionentöpfe bewerben. Der Kampf um wissenschaftliches Kapital ist ohnehin verloren. Dadurch ist plötzlich Luft, Menschen jenseits der akademischen Blase zu treffen und mich in ganz neue Felder einzuarbeiten. Das weitet den Blick. Dadurch sind für mich auch die Parallelen zur DDR noch deutlicher ge worden. Es gibt heute in vielen Redaktionen wieder die Überzeugung, dass der Journalismus Sprachrohr der herrschenden Kräfte zu sein hat.

In Zeiten des Realsozialismus hieß das: Transmissionsriemen.

Von Journalismus kann man dann gar nicht mehr reden. Transmissionsriemen heißt: politische Propaganda und nicht mehr Gegenspieler der Macht. Heute sehe ich sehr viel klarer als vor drei Jahren, dass jede Regierung ein Interesse hat, alles zu kontrollieren, was über sie in der Öffentlichkeit gesagt wird. Wobei sich natürlich die Mittel der Umsetzung unterscheiden.

Heute gibt es immerhin ein paar selbstkritische Stimmen von Journalisten, die das Medienverhalten in der Corona-Zeit beleuchten, etwa von Alexander Neubacher im „Spiegel“: „Zu wenige widersprachen, als die Politik vor drei Jahren erstmals Schulschließungen anordnete und dann über Monate immer wieder verlängerte.“ Und: „Der Diktator in uns war stark.“ Fühlen Sie sich jetzt bestätigt?

„Pauschalkritik an den Leitmedien hilft nicht.

Wir müssen die Leute stärken,

die in den Redaktionen das machen wollen,

was wir als Gesellschaft brauchen“

Jetzt werden auch Impfschäden öffentlich thematisiert, selbst durch den Gesundheitsminister im ZDF. Auch beim Thema Schulschließungen haben Protagonisten der Corona-Politik Fehler eingeräumt. Das führt dazu, dass Leitmedien bei einigen wenigen Fragen heute offener sind. Jetzt gibt es wieder legitime Sprecher für eine kritische Bewertung im politischen Raum. Wir haben dort aber niemanden, der sich entschuldigt hätte für die Corona-Politik, der sich bei den Kritikern entschuldigt hätte, die delegitimiert wurden, der sich bei den Menschen entschuldigt hätte, die in existenzielle Nöte, in Gewissensnöte gebracht worden sind. So lange wir das nicht haben, werden wir auch in den Leitmedien nichts Entsprechendes finden. Und was Selbstreflexion im Journalismus betrifft: Nach jeder Medienkrise hatten wir solche Debatten. Wir werden das auch bei den nächs ten Großthemen erleben. Der etablierte Journalismus ist schon wegen der Art und Weise, wie er in Deutschland organisiert ist, nicht fähig, sich aus dem Machtkomplex zu lösen und die Rolle zu übernehmen, die ihm Demokratietheorien zuschreiben.

Wie sehen Sie die Zukunft der Medien in Deutschland?

Zweigeteilt. Im Bereich der konzernfreien Medien gibt es sehr viele positive Entwicklungen. Man kann vieles kritisieren, was dort läuft. Man weiß, dass sich nahezu alle Angebote um einzel ne Führungsfiguren drehen. Man kann klagen über fehlende Ressourcen, über Ausbildungsdefizite. Man kann bemängeln, dass die neuen Medien oft der Agenda hinterherhinken, die von den Leitmedien gesetzt wird. Aber trotzdem gab es dort in den letzten drei Jahren einen Professionalisierungsschub. Wir haben heute sehr viel mehr qualitativ gute Angebote, die das politische Spektrum weitgehend abdecken. Ich kann als Konservativer gut gemachte Angebote finden, aber auch als Altlinker, also als jemand, dem soziale Gerechtigkeit genauso am Herzen liegt wie Freiheit.

Und die Zukunft der Leitmedien?

Für die Leitmedien sehe ich die Zu kunft eher negativ. Ich nehme dort eine Wagenburgmentalität wahr, einen Zusammenschluss von Politik und Redaktionen. Das sehen wir bei jeder Fehlleistung von Kabinettsmitgliedern. Die Leitmedien kritisieren das nicht, sondern verteidigen die Minister. Wir werden in Zukunft ein noch engeres Zusammenrücken der politischmedialen Eliten erleben. Daraus folgt eine Spaltung der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite Konzernmedien und politiknah finanzierte Medien, also der öffentlich rechtliche Rundfunk – auf der anderen Seite konzernfreie Medien.

Könnte der Trend zum Belehrungs- und Erziehungsjournalismus irgendwann kippen?

Je schlechter die ökonomische Situation im Journalismus wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Liberale und Konservative in die Redaktionen kommen – Menschen, die sich eine Karriere aufbauen wollen, die ihnen Familie, Kinder, Status sichert. Statt dessen kommen Leute, die eine Mission haben, denen Aktivismus wichtiger ist als ein sicheres Einkommen. Trotzdem gibt es immer noch junge Leute, auch an den Universitäten, die sagen: Ich möchte Journalismus machen, weil ich den Menschen Meinungsbildung erlauben will, weil ich alle Perspektiven auf der großen Bühne sehen möchte, weil ich neugierig bin auf die Wirklichkeit. Auf die kann man bauen. Deswegen hilft Pauschalkritik an den Leitmedien nicht. Wir müssen die Leute stärken, die in den Redaktionen das machen wollen, was wir als Gesellschaft brauchen.