Ein knappes Viertel der amerikanischen High-School-Schüler geben ihre Sexualität nicht als heterosexuell an. Das besagen Daten der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) von 2021. Mehr als 17.000 Schüler an 152 High Schools, staatlichen wie privaten, haben an der anonym durchgeführten Umfrage teilgenommen.

Der Anteil der LGBTQ-Schüler wächst in den USA seit Jahren, mit allerdings zunehmender Tendenz. So wuchs er seit 2015 zunächst von elf Prozent auf 16 Prozent im Jahr 2019 an (plus fünf Prozentpunkte in vier Jahren). Daraufhin machte er in nur zwei Jahren einen Satz auf 24,5 Prozent (plus 8,5 Prozentpunkte). Damit hat sich der Gesamtanteil der Schüler, die nicht als heterosexuell erfasst wurden, seit 2015 mehr als verdoppelt. Der Anteil der sich als heterosexuell identifizierenden Teenager unterschritt in gegenläufiger Bewegung die 80-Prozent-Marke und ist nun auf 75 Prozent der High-School-Schüler abgesunken.

Im Detail lauten die Zahlen so: 12,2 Prozent der Schüler sahen sich als bisexuell an. 3,2 Prozent kreuzten das Kästchen „homosexuell“ an. Daneben sagten 3,9 Prozent, sie seien noch „etwas anderes“. 5,2 Prozent gaben an, sich nicht sicher zu sein („questioning“). Schließlich verstanden 1,8 Prozent angeblich die Frage nicht. Das sind an sich erstaunliche Zahlenwerte, auch wenn man wohl generell von einer gewissen Suchbewegung in diesem Alter ausgehen kann.

Beruhigend wird daher eingewandt, dass die Zahlen für Erwachsene gemeinhin niedriger liegen. Doch auch hier gibt es einen ähnlichen Anstieg der LGBT-Identitäten. Wie eine Gallup-Erhebung zeigt, verdoppelte sich auch der Anteil der Nicht-Heterosexuellen an der erwachsenen US-Bevölkerung zwischen 2012 und 2021 auf 7,1 Prozent. Der Anstieg war auch hier anfangs gemächlicher, zuletzt deutlich stärker und wurde hauptsächlich von den sehr jungen Erwachsenen ausgelöst. Vier Prozent der US-Bevölkerung sind demnach bisexuell, 2,5 Prozent schwul oder lesbisch, 0,7 Prozent „transgender“, 0,3 Prozent bezeichnen sich – warum auch immer – als „queer“ oder „same-gender-loving“.

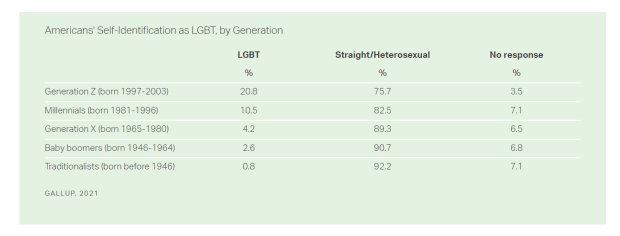

6,6 Prozent aller befragten Erwachsenen machten in dieser Studie keine Angabe, während 86,3 Prozent sich als „straight“ oder heterosexuell ansahen. Die nicht eindeutig Heterosexuellen verharren hier also auf deutlich niedrigerer Stufe als unter den Schülern. Allerdings verdoppelte sich auch der LGBT-Anteil in der Generation Z (Jahrgänge 1997–2003) in nur vier Jahren nahezu auf 20,8 Prozent. Damit hatten die Gen-Z-Angehörigen 2021 einen doppelt so hohen LGBT-Anteil wie die Millennials (geboren 1981–1996), die auf 10,5 Prozent vorrückten. Die Älteren verharrten bei 4,2 Prozent LGBT-Anteil und weniger.

Zum Vergleich: In Großbritannien wird der Anteil der LGBT-Identifizierten im Alter von 16 bis 24 Jahren bei acht Prozent vermutet. Deutschland ist laut der „Charta der Vielfalt“ Spitzenreiter mit 7,4 Prozent LGBT-Anteil an der Gesamtbevölkerung. Laut einer Studie von 2016 beschrieben sich aber rund elf Prozent der 14- bis 29-Jährigen als „LSBT*Q“. Laut einer auf Statista veröffentlichten Umfrage von 2022 ordneten sich nur noch 87 Prozent der Generation Z als heterosexuell ein, wo es in der Boomer-Generation noch 97 Prozent waren. Beliebt sind auch hierzulande inzwischen hochgradig individuelle, aber auch vage Zuschreibungen wie pansexuell, asexuell, queer oder „etwas anderes“. Alles zusammen ergibt dann „LGBTQI+“, wie die Website Queer berichtet.

Einführung der in Frage gestellten Sexualität

Vermutet wird, dass neue Antwortmöglichkeiten den großen Unterschied und die starke Steigerung bei den (laut eigenem Bekunden) nicht-heterosexuellen Schülern mitverursacht haben könnten. In den neueren US-Befragungen hatte man die Antwortmöglichkeiten um die Angabe „ich bin mir nicht sicher über meine sexuelle Identität (questioning)“ erweitert. Auch die Angabe „ich beschreibe meine Sexualität in einer anderen Weise“ kam erst später hinzu. Allein diese Veränderung im Umfragedesign muss natürlich Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die Hinzufügung von Antwortmöglichkeiten macht die Gruppe der „nicht Heterosexuellen“ größer. Dieser Punkt zeigt die Gefahr aller Umfragen auf, die durch Fragen und vorgegebene Antworten neue Realitäten schaffen können.

Bei den Erwachsenen war die Fragestellung schon 2014 verändert worden, worauf auch sogleich ein stärkeres Anwachsen der Nicht-Heterosexuellen folgte. Hatte man vorher explizit danach gefragt, ob jemand sich als lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender identifiziert, dann erlaubte man nun das Ankreuzen so vieler Boxen, wie gewünscht. Die Angabe „heterosexuell“ wurde zu einer dieser Auswahlmöglichkeiten.

„Sie wuchsen wirklich in einer Kultur auf, in der LGBT etwas Normales war und nichts, für das Menschen sich schämen mussten oder das sie versuchen mussten zu verstecken“, sagt der Gallup-Mitarbeiter Jeffrey Jones dazu laut der Londoner Times. Natürlich gebe es noch immer Diskriminierung, aber nicht mehr im selben Maß wie in den älteren Generationen. „Verhaltensweisen und Einstellungen verändern sich“, meint der US-Statistiker, der im Bundesstaat Michigan zu Hause ist.

Die CDC-Studie unter High-School-Schülern aus dem Jahr 2021 hatte außerdem herausgefunden, dass Teenager damals – sicher auch bedingt durch die Pandemie-Beschränkungen – sehr viel weniger Sex hatten als in früheren Jahren. Nur 30 Prozent der Teenager sagten damals, sie hätten schon Sex gehabt. Zwei Jahre zuvor, im präpandemischen 2019, waren es noch 38 Prozent gewesen. Auch diese Ferne vom realen Phänomen Sexualität könnte für zahlreiche Unsicherheiten verantwortlich sein.

Das bestellte Feld der Wokeness: „Diversität“ und ihre Grenzen

Damit ist man auf einem Feld angelangt, das eng mit der sogenannten Identitätspolitik zusammenhängt, jenem woken Konstrukt aus 1000 Identitäten, die angeblich zur Befreiung des modernen Menschen aus alten Banden beitragen sollen. Es ist vielleicht kein Zufall, wenn die Rufe aus verschiedenen US-Bundesstaaten lauter werden, sich von der Woke-Ideologie insgesamt zu verabschieden. Das gilt vor allem für Schulen und andere öffentliche oder auch einflussreiche private Institutionen.

Man will in Georgias Schulen fortan weder kulturell noch sprachlich divers sein. Und statt „Gleichheit, Inklusivität und sozialer Gerechtigkeit“ will man lieber vom „gerechten Zugang“ und „Chancen“ für alle Schüler sprechen. Damit wird klar, worum es eigentlich gehen soll: Nicht Gleichmacherei um jeden Preis, aber sehr wohl Individualität, Entfaltung und Fairness. Die neuen Ausdrücke sind offenbar weniger belastet von politischen Konnotationen und damit letztlich inklusiver, wo es um den konservativen Teil der Gesellschaft geht.

Auch die Offenheit für Geschlechtstransitionen nahm zu

Ähnliches hört man vom konservativen Senator James Lankford aus Oklahoma, der die den Kindern aufgezwungene Woke-Ideologie aus den Schulen seines Staates verbannen will. Zuvor hatte der Lehrerverband eine Art „Feindesliste“ von Eltern verfasst, die den „progressiven“ Lehrertaktiken Widerstand entgegenbrachten.

Er wird zwar nicht immer explizit erwähnt, aber damit müsste auch der neue ‚Trans-Kult‘ ins Visier geraten, der schon viele Opfer unter Schülern kostete, die – trotz „detransitioning“ – nie wieder in ihren natürlichen Körper zurückkehren werden können. Die Informationen über und die Akzeptanz für das Transgender-Thema hatten in der US-Gesellschaft zuletzt stark zugenommen. Auch diese neue „Offenheit“ hat offenbar einen Einfluss auf Schüler und Schulkinder, wie publizierte Beispiele von Eltern zeigen, die Sechsjährigen zugestehen, ein anderes als ihr biologisches Geschlecht zu besitzen, sie manchmal umgehend in entsprechenden Kliniken anmelden.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, fasste Wokeness einmal als „Glauben daran“ zusammen, „dass es systemische Ungerechtigkeiten in der US-Gesellschaft gebe“, die in jedem Fall zu beheben seien. DeSantis vertritt hier eine andere, abweichende Meinung, die noch oft auf eine Mauer der Taubheit trifft. Der Gegenseite mangelt es an Verständnis dafür, dass man auch anderes glauben kann, und dass die Probleme der Gesellschaft vielleicht gar nicht „systemischer“ Natur sind und folglich auch keine „systemische“ Therapie benötigt wird, sondern höchstens eine im Einzelfall.