„Day-O“. Mit diesem Ausruf verbinden die Deutschen Harry Belafonte – dem Ausruf aus seinem „Banana Boat Song“, der einzigen Nummer eins, die Belafonte in den deutschen Charts schaffte. Vor fast 70 Jahren. Doch der gebürtige New Yorker steht für so viel mehr als diesen Hit: für sein begabtes Schauspiel. Für eine musikalische Bandbreite, wie kaum ein anderer populärer Star. Für die Förderung anderer großartiger Musiker wie Miriam Makeba, Nana Mouskouri oder Bob Dylan. Und für bürgerrechtliches Engagement.

Belafonte hat für sein Engagement in einer anderen Währung als dem heute für Linke üblichen Gratismut gezahlt. Wenn er mit befreundeten Sängern auf Tour war, musste er in anderen Hotels übernachten. Als Schwarzer. Noch in den frühen 80er Jahren deckt er im Linzer „City Club“ einen Skandal auf. Erst wird ihm der Eintritt verweigert, weil er einem stadtbekannten Schläger ähnele. Dann erkennen die Verantwortlichen, wen sie da vor sich haben und wollen ihn einlassen. Doch jetzt will Belafonte nicht mehr in den City Club, an dessen Eingang ein Schild hängt, nichtdeutschsprachige Menschen seien hier nicht willkommen.

In Gratismut hat Belafonte nie gezahlt. In der DDR ist er in den 80er Jahren ein gern gesehener Gast. Die linke Regierung versucht ihren Jungen das Leben hinter der Mauer schmackhaft zu machen, in dem sie westliche Popstars einlädt. Belafonte ist dafür nahezu ideal, da er sich immer wieder kritisch über seine Heimat USA äußert. 1983 wird er in Ost-Berlin von Journalisten zum Einmarsch der Army in Grenada befragt. Er liefert der linken Presse. Er sei gegen den Einmarsch – so wie er auch gegen den Einmarsch der UdSSR in Afghanistan sei. Wham. Ein echter Bürgerrechtler kuschelt nicht mit Regierungen und ihren Journalisten.

Harry Belafonte macht es seinen Fans nie leicht. Er kritisiert stark die Regierung von George W. Bush. Er spricht von dessen Sicherheitsapparat als neuer Gestapo. Das ist nach 2008 zwar wieder gesellschaftsfähig. Aber Belafonte lobt auch die sozialistischen Regime in Kuba oder Venezuela, egal wie viele Sympathien ihn das kostet. Zu viel hat der Sänger und Schauspieler gesehen, um bequem sein zu wollen. An der Seite von Martin Luther King und Robert Kennedy kämpft er gegen Rassismus und gegen den Krieg in Vietnam – und muss erleben, wie sie weggeschossen werden.

Doch Vorsicht. Seine Musik ist nichts für Soja-Sören und Finn Thorben auf ihrer Suche nach einer steril politisch korrekten Welt. Belafontes Songs sind voller Lebensfreude – sexuelle Anspielungen und andere Unkorrektheiten gehören für ihn dazu. Etwa wenn die „Cocoanut Woman“ ihre Ware einpreist: „It could make you very tipsy / Make you feel like a gypsy / Coco got a lotta iron / Make you strong like a lion.“ Um es Finn Thorben schonend beizubringen: Es geht um Sex und um Ausdauer. Ähnlich in „Matilda“, die mit seinem Geld nach Venezuela durchbrennt: „Well, the money was just inside me bed / Stuck up in a pillow beneath me head.“ Wie sie an das Geld gekommen ist, kann sich dann eigentlich jeder erschließen. Also vielleicht jeder außer Soja-Sören.

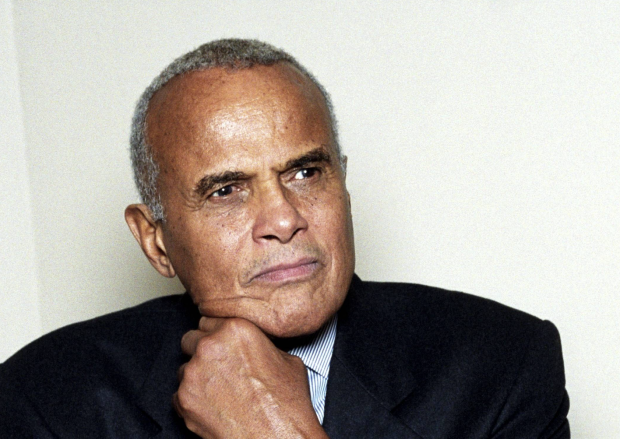

Belafonte selbst war kein Kostverächter. Der Vater von vier Kindern konnte nicht nur wunderschöne Musik machen. Er sah auch zum Niederknien gut aus. Tut es mit nun 96 Jahren immer noch. Und dass Belafonte das offene Hemd als sein Markenzeichen etablierte, hatte nicht nur mit den Scheinwerfern auf der Bühne zu tun oder der Hitze, die sie erzeugen.

„Matilda“ oder „Cocoanut Woman“ sind Songs, zu denen sich auf der Autobahn bestens das Gaspedal durchdrücken oder montags schlechte Laune vertreiben lässt. Am schönsten aber singt Belafonte, wenn er melancholisch wird – von seinem „Island in the Sun“ träumt oder von „Jamaica Farewell“. Wer seine Version von „Mary’s Boy Child“ hört oder von „Merci Bon Dieu“, mag ihm im Museum der Musikgeschichte einen besonderen Platz einrichten – in einem Raum mit Elvis Presley, John Lennon oder Bob Dylan.